夏を表す用語のひとつに 「大暑」という言葉がありますが、より具体的にこの「大暑」について解説するのは難しいと感じている人も多いでしょう。

そこで、今回は「大暑」とはいつになのか、わかりやすい意味や由来はあるのか、想像しやすいような季節感や風習、この時期に旬となる食べ物は何なのかもお教えいたします。

大暑という言葉を使いたいという方に必要な情報満載でお送りします。

大暑の意味や由来は?

大暑の意味は「こよみ便覧」によると「暑気いたりつまりたる時節なればな里」という書き方をされています。

つまり「暑さが極まる季節」という意味であり、1年間で最も暑い時期という意味になるのです。

元々、「大暑」における「暑」とは中国語では「熱い」ということを意味しており、「大暑」となると「ものすごく熱い」という意味になっているのです。

二十四節気が誕生した洛陽周辺も平均気温が30℃を超えるような環境にあるので、「ものすごく熱い時期」という意味がそのまま由来となっていると言われております。

ものすごく熱くて活動することも困難な時期でもありますので、休めない人たちにとってはキツイシーズンでしょう。

2024年の大暑はいつ?

大暑は二十四節気において夏を表す節季の一つであり、順番としては立夏⇒小満⇒芒種⇒夏至⇒小暑⇒大暑にあるように、最後となっております。

国立天文台からの公式発表によると2022年は7月22日から8月6日となっており、いわゆる夏休みシーズン真っ盛りとなっております。

また、この二十四節気は太陽黄経によって決まるので毎年同じ日が該当するのではなく、1日ほどずれる時がありますので、毎年確認するようにしましょう。

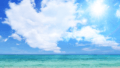

大暑の時期の季節感は?

大暑の時期のイメージは中国でも日本でもものすごく熱くて活動することも困難な時期でしょう。

多くの場所で打ち水をするくらいの暑さになっているので、水場に人が多く集まるでしょう。

ただし、ゲリラ豪雨も多くなるシーズンなので突発的な大雨に洗濯物がやられてしまったり帰宅が遅れてしまうこともあるでしょう。

それでも夏休みのシーズンなので、子供のお休み似合わせて休みを取得した親がお出かけすることもあります。

お盆休みにまで移行すると本格的な混雑シーズン到来になってしまいますので、わざとずらして休みを取得する方々の目安となる時期でもあるのです。

また、高校野球のゴールでもある甲子園が開催される時期でもありますので、甲子園の結果で一喜一憂する時期でもあるでしょう。

自分とは縁もゆかりもないような高校でも、地元の県を代表する学校ということでついつい応援に熱が入ってしまうのです。

ちなみに、二十四節気をより細かく別けた七十二項がその時期を表現しているのですが、日本向けに作られた七十二項がありますのでそちらを見ると昔ながらの様相が見えてくるようになります。

七十二項は約15日ある二十四節季を3分割して約5日ずつにわけるのですが、それぞれ初候・次候・末候という名前があるのです。

そしてこの七十二項は、初候「桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)」、次候「土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)」、末候「大雨時行(たいうときどきにふる)」となっています。

要するに、「桐の実が生り始めて、土が湿って蒸暑くなって、時たま大雨がフルシーズン」という意味になります。

現代はゲリラ豪雨でひどいことになりますが、この時期は昔から大雨が降りやすかったことがわかります。

大暑に食べる食べ物は?

大暑に食べる食べ物は海産物やスイカも当てはまりますが、土用の丑の日が当てはまることがありますので、うなぎがこよなく食べられます。

ただし、ニホンウナギが絶滅危惧種になってしまったことで、食べてはいけないという意見が大量に出ており土用の丑の日という考え方そのものを否定する人も増えています。

7月末と8月にかけて旬な食べ物は色々とありますが、特に果物が多くなっていますので、ついつい果物ばかり食べてしまう人も多いでしょう。

梨・かぼす・パイナップル・ブドウ・メロン・桃・ユズ・イチジク・メロンなどみずみずしい物が多いので、食べ過ぎ注意です。

野菜だと、いんげんや枝豆といった豆類もまだまだ旬ですし、きゅうり・シシトウ・ズッキーニ・ニンニク・パプリカ・ピーマン・なす・トマト・トウモロコシ・モロヘイヤも旬の時期です。

魚だと穴子・鮎・いわし・キス・カマス・カワハギ・カンパチ・スズキ・イワダイ・太刀魚が旬です。

このシーズンは体力が少なくなって夏バテが発生しやすいので、とにかくエネルギーとなる物を食べるようにしましょう。

食欲がなくなってついつい冷たい物や水物を大量に食べたくなってしまいますが、それが活動力を減らす原因となってしまいます。

天ぷらを作ってお米をガッツリと食べるのもある意味正解のシーズンなのです。

大暑の時期にある風習は?

日本ではこのように動きにくいシーズンを見舞うかのように「暑中見舞い」を出す風習があります。

いわゆるこの暑さで元気にしているのかを気遣うための挨拶なのですが、今でも日本では残っている風習なのですが、この見舞いが遅れてしまったら「残暑見舞い」となってしまいます。

先ほど記載したように大暑を過ぎてしまったら「残暑見舞い」として対応するのが正解なのです。

ただし、この風習は残っていてもそこまで細かいルールを守っている人も少ないので、多少遅れてもそのまま全部「暑中見舞い」で対応する人もいます。

もちろん、受け取った側が本来の言葉の使い方を知っている場合は大なり小なり不快感を与えてしまうので注意が必要となっています。

他には大型のイベントの一つとして仙台で行われる七夕祭りを楽しむことができるシーズンとなって言います。

それ以外には夏休みに合わせてあちこちでイベントが行われますので、どこかにお出かけしたいという方はいろんなイベントに参加できるでしょう。

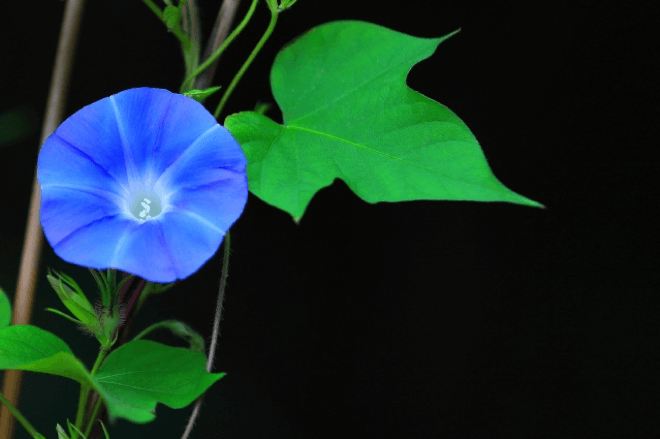

大暑の季節の花は何?

大暑の花と言えば、やっぱりひまわりでしょう。

8月の誕生花となっているので、夏場のイメージを非常に表現している花と言えるでしょう。

他にはアザミ・朝顔・蓮・睡蓮・コスモス・百合・バラ・ダリア・ガーベラ・桔梗・サルビア・ハイビスカス・シロツメクサあたりが咲いていますので、それらが大暑に咲く花となります。

大暑に関するよくある質問まとめ

「大暑」はどのような意味を持つ節気ですか?

「大暑」は二十四節気の中で最も暑さが厳しくなる期間を示す節気です。

文字通り「大きな暑さ」を意味し、一年の中で最も暑い日々が続くことが特徴的です。

どの時期に「大暑」は訪れるのでしょうか?

「大暑」は毎年7月22日頃に訪れることが一般的です。

ただし、年によっては1日前後することもあります。

「大暑」の時期の過ごし方のポイントは何ですか?

「大暑」の時期は、熱中症を防ぐための対策が非常に重要となります。

水分をこまめに摂取する、帽子や日傘で直射日光を避ける、外出時は涼しい時間帯を選ぶなどの注意が求められます。

二十四節気の中で、「大暑」の前後の節気は何ですか?

「大暑」の前の節気は「小暑」となり、次の節気は「立秋」と続いていきます。

この頃は夏の盛りと言われ、日本の多くの地域で様々な夏祭りが行われます。

「大暑」の頃におすすめの食材や料理はありますか?

「大暑」の頃は、体力を回復させるための滋養強壮食がおすすめです。

特にうなぎの蒲焼きは「土用の丑の日」に食べられる伝統的な食事として知られています。

また、夏野菜や果物も新鮮に収穫され、美味しく楽しむことができます。

「大暑」の期間中、体調を崩さないためのおすすめの生活習慣は?

「大暑」期間中は暑さの影響で体調を崩しやすいため、適度な運動や早めの就寝、バランスの良い食事を心掛けることが大切です。

また、エアコンの使用時は室温の設定を適切にし、直接風を浴びないようにすることもおすすめです。

二十四節気の「大暑」の名称の由来や歴史について教えてください。

「大暑」の名称は、文字通り「非常に暑い」という意味合いから来ています。

古くから、この時期は夏の最高潮とされており、日本や中国の暦の中で重要な位置を占めてきました。

「大暑」の時期に適した服装やアイテムはありますか?

「大暑」の時期は、薄手の涼しい素材や吸汗速乾の機能を持つアイテムがおすすめです。

日焼けや紫外線対策として、UVカット機能を持った服や帽子、サングラスなども効果的です。

「大暑」期間中におすすめの過ごし方やアクティビティは?

「大暑」の期間中は、早朝や夕方など涼しい時間帯に外出するのがおすすめです。

夏の風物詩として花火大会や夏祭りを楽しむのも良いでしょう。

また、室内では映画鑑賞や読書を楽しむなど、静かに過ごすのも一つの方法です。

「大暑」の時期に特有の風物詩や行事はありますか?

「大暑」の時期は、日本では「土用の丑の日」が含まれることが多く、この日にはうなぎを食べるという習慣があります。

また、夏の終わりを感じさせるセミの鳴き声や、夕暮れ時のホタルの光など、季節感を感じることができる風物詩も多く存在します。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回は大暑についてわかりやすく情報をまとめてみました。

大暑は日本でもものすごく暑くなって生活しにくいシーズンになってしまいますので、できる限り活動できるようにエネルギーは補給しておきましょう。

ついついビールを飲み過ぎたり、食事を簡単なもので済ましてしまったり、冷房がガンガン効いている部屋にずっといて体を冷やしてしまわないように、生活リズムはしっかりと整えてください。

大暑以外の二十四節気は何がある?

今回は大暑について詳しく解説してきましたが、他にも23個の二十四節気があることはご存知でしょうか?

それぞれ意味や由来が異なり、学んでみるととても深いです。

これを機に大暑以外の二十四節気についてもぜひ調べてみてください。

コメント