なんとなく「小暑」という言葉から季節的にいつをさすのか想像できるという人でも、具体的に解説できる人は少ないでしょう。

今回はこの「小暑」はいつのタイミングなのか、その時期の旬な食べ物は何なのか、わかりやすい意味や由来は存在するのか、季節感や風習も交えて紹介いたします。

時期が把握しにくいという人は、そのタイミングにあるイベントや食べ物と連想するようにしましょう。

そのための材料も今回はきっちりと提供します。

小暑の意味や由来!

小暑の意味は「これからものすごく暑いシーズンに突入する」という意味になります。

中国語における「暑い」という漢字は日本語で言うところの「熱い」に該当しているので、暑いシーズンに突入するという意味になるのです。

由来も文字通りで二十四節気という考え方が誕生した古代中国の洛陽周辺でも、ものすごい暑さを記録するようになるのがこの頃からなのでこの言葉が当てはめられるようになったと言われております。

ちなみに、この二十四節季という考え方は2016年にユネスコ無形文化遺産登録されています。

2024年の小暑はいつ?

二十四節季において夏を表す用語の一つがこの「小暑」です。

具体的にそのシーズンは、国立天文台からの公式発表によると2024年は7月6日から21日までが小暑となっております。

二十四節気で夏を表す言葉は立夏⇒小満⇒芒種⇒夏至⇒小暑⇒大暑と繋がっており、こちらは夏至の次の季節なのでかなり覚えやすいでしょう。

夏至は1年で最も昼が長い期間なので、この小暑もかなりの昼の長さとなっておりそれに合わせて活動時間が延びるという人も現代ではまだまだいらっしゃいます。

また、二十四節季は基本的に太陽黄経という一年かけて太陽が星座間を移動する道の黄道を360度に分けたものを、15度刻みでシーズンと見なしたものとなっております。

小暑は105度のタイミングになったときからスタートで120度になったら終了で、夏至は90度から105度になるタイミングを意味しているのです。

小暑の候とはどんな意味?いつからいつまで使えるの?

小暑という言葉は時候の挨拶としても用いることができます。

簡単に記載すると「小暑の候、貴社いよいよご発展の~」といった書き方をするのです。

ただし、これら二十四節気を時候の挨拶として用いる場合はそれぞれの二十四節気のタイミングに一致していないといけないので、必ずメールや手紙を出すタイミングを考えておきましょう。

特に、手紙の場合は到着までの時間差によってこの時候の挨拶が有効ではないタイミングで受け取り主が見る可能性も高いので、そのような季節の変わり目の手紙ではこの二十四節気を用いた時候の挨拶は使わない方が良いでしょう。

小暑の時期にオススメの食べ物は?

この時期の旬な食べ物は色々とありますが、日本人的に馴染みが深い食べ物といったらうなぎでしょう。

いわゆる夏の土用にある丑の日、つまり「土用の丑の日」があるのでこの時期にうなぎを食べる風習が今でも残っているのです。

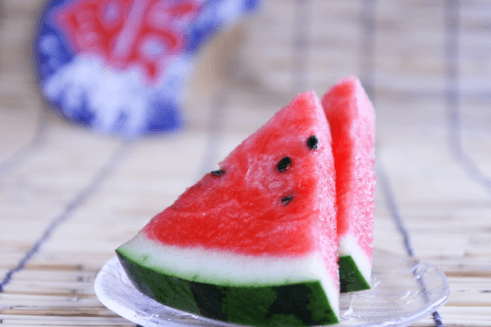

それ以外の食べ物としては果物が色々と旬を迎える時期なので、果物好きにはたまらないシーズンと言えるでしょう。

ブドウ・メロン・ユズ・桃・パイナップル・スイカ・サクランボ・杏子などが食べ頃なので、ついつい食べ過ぎてお腹を冷やす恐れがあります。

魚も6月と7月が旬な物が多く、アジや穴子やいわし、カジキマグロや鮎などが食べ頃です。

アワビや毛ガニやシジミといった海産物も旬の時期を迎えるので、海の食べ物が好きという方々にも満足できるシーズンでしょう。

大暑になるとより熱くなりますので、しっかりと旬の物を食べて体力をつけるようにしてください。

小暑の時期はどんな季節感なの?

立夏⇒小満⇒芒種⇒夏至⇒小暑⇒大暑という二十四節季の季節から考えると、だいたい芒種の段階で梅雨に入って小暑のタイミングで梅雨が終わるというのが多く、ほとんどの方が「梅雨が終わって一気に温度が上昇するタイミング」という考え方を持っています。

本格的な暑さを迎える準備ができる最後のタイミングでもありますので、体力をつけるための準備としてちょっとしたトレーニングや食べ物管理をする人もいます。

日本では6月1日に衣替えがありますが、本格的な模様替えはこのタイミングに合わせて行われることが少なく、温度の急激な上昇を感じられる小暑に模様替えをする人も多くなっています。

また、二十四節季は一部日本に適していないという記載をしましたが、より日本向けにアレンジした七十二項というものがありますので、そちらを参考にするのも良いでしょう(中国の七十二項も存在するが、そちらはまた別)。

その七十二項は約15日ある二十四節季を3分割して初候・次候・末候に別けた物で、それぞれ「温風至(あつかぜいたる)」「蓮始開(はすはじめてひらく)」「鷹乃学習(たかすなわちわざをなす)」という表現がされています。

つまり、「熱い風が吹いて」「蓮の花が開き始め」「鷹の幼鳥が飛ぶことを覚える」というシーズンになるのです。

小暑に行われるイベントや風習は?

小暑で日本に残っている風習は先ほど記載した土用の丑の日が最も有名です。

また、新暦の7月7日は日本でも大々的に行われる七夕がありますので、お祝い事には事欠きません。

ただし、梅雨のシーズンが開けていないことが多いので、日本では星が見えないことも多くなっています。

ちなみに、七夕と聞くと宮城県仙台市の「七夕祭り」がイメージされることが多いのですが、あれは8月6日から8日といった1カ月遅れに開催される物なのでシーズン外なのです。

小暑に関するよくある質問まとめ

「小暑」とはどのような意味で、どのような季節を指すのですか?

「小暑」は二十四節気のひとつで、名前の「小」とは「少し」という意味を持ち、この時期は暑さが始まることを意味しています。

具体的には、初夏から真夏への移行期を指し、日本では7月の初旬頃に当たります。

「小暑」と「大暑」の違いは何ですか?

「小暑」と「大暑」は、どちらも夏の暑さを指す節気ですが、その程度に違いがあります。

「小暑」は暑さの始まりを感じる時期を指すのに対して、「大暑」は夏の最も暑い時期、つまり暑さが最高潮に達する時期を示しています。

「小暑」の時期の過ごし方や注意点はありますか?

「小暑」の時期は日差しが強くなり、暑さも本格的になってくるので、熱中症を防ぐための対策が必要です。

十分な水分補給や、強い日差しを避けるための帽子や日傘の使用、そして適度な休憩を取ることが大切です。

この「小暑」の季節にピッタリの食べ物や飲み物はありますか?

「小暑」の季節には、体を冷やし、夏の疲れを癒す食べ物や飲み物がおすすめです。

特に日本では、冷やし中華や冷やしトマト、そしてさっぱりとした味の果物などが人気です。

また、麦茶や緑茶などの茶類も、夏の暑さを和らげるのに効果的です。

「小暑」に関連する行事や風物詩は何があるのでしょうか?

「小暑」の時期は、特定の大きな行事は少ないものの、夏の風物詩として初夏の花火や郊外へのピクニック、川での遊びなどが楽しまれます。

また、田んぼでの稲の生育を楽しみにする地域もあり、夏の訪れを感じることができる時期となります。

「小暑」の日にちが毎年変わるのはなぜですか?

「小暑」を含む二十四節気の日付は、地球の公転に関連しており、太陽の黄経の位置に基づいて決まります。

そのため、具体的な日付は年によって少し前後することがあります。

特に、閏年の影響も受けることから、毎年同じ日にはならないのです。

気象学的には「小暑」の時期にどのような変化が見られますか?

「小暑」の頃には、梅雨が終わりに近づき、高気圧が影響を強める地域も増えてきます。

その結果、晴れの日が多くなり、湿度が少し低くなる傾向があります。

また、夜間の気温も上昇し、真夏の暑さに一歩近づく時期となります。

「小暑」という名前の由来は何ですか?

「小暑」の名前の由来は、漢字の「小」と「暑」から明らかになるように、まだ本格的ではないが暑さが始まることを指します。

つまり、真夏の「大暑」に比べて、まだ暑さが穏やかであることを表しています。

「小暑」に関連した言い伝えや民間伝承はありますか?

「小暑」の時期には、特定の言い伝えや民間伝承は少ないですが、夏の初めの象徴として、この頃から夏祭りの準備を始める地域もあります。

また、「小暑大暑、野中の稲笠」など、稲の生育を表す言葉として伝えられることもあります。

この時期の「小暑」にはどんな風景や自然の変化が楽しめますか?

「小暑」の頃には、緑豊かな風景や初夏の花々が美しく咲き誇ります。

特に、紫陽花の花が終わりに近づき、向日葵や蓮の花が咲き始める地域も増えてきます。

また、セミの鳴き声が聞こえるようになることも多く、夏の訪れを実感することができます。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回は小暑という二十四節気における節気の一つを紹介しました。

小暑は梅雨が明ける季節なので活動的になりやすいのですが、一気に気温が高くなるタイミングでもあるので元気に活動しているとクラッとしてしまう可能性があります。

きちんと体力をつけるために冷たい物や飲み物ばかりを摂取しないで、エネルギーとなる物を食べましょう。

小暑以外の二十四節気はこちら!

今回は小暑について詳しく解説してきましたが、他にも23個の二十四節気が存在しています。

小暑の他にもどんな二十四節気があるのでしょうか?

ここでは23個の二十四節気についてご紹介していきます!

ぜひ参考にしてください。

コメント