土用の丑の日という習慣は日本独特の文化的側面を持ち、多くの人々が名前は知っていても、その背後にある意義や起源までは知らないことが一般的です。

本稿では、そんな神秘に包まれた土用の丑の日の真の意味や歴史を、初めて聞く方でも理解しやすいように説明し、具体的にいつを指すのか、そしてなぜその日にうなぎを食するのかという習慣の由来を掘り下げます。

この情報を手に、土用の丑の日に関する深い知識を身につけ、日常生活や会話の中での一つの話題として活用いただければ幸いです。

土用の丑の日の意味や由来は?

それでは早速土用の丑の日の意味や由来について簡単に紹介していきます。

まず土用とは雑節の一つで、春夏秋冬の移り変わりのポイントとなっている立春・立夏・立秋・立冬(四立)の直前約18日間のことで、1年で合計約72日間もあることになるのです。

そして、土用の丑の日の由来を簡単にいうと、土用の期間にある十二支が丑の日になった日ということになります!

期間が18日間もあるので、1つの土用で2回丑の日がくることもあります。

正直、土用の丑の日に何か特別なことをしなければならないという訳ではなく、その18日前後の期間に強い意味が存在するのです!

つまり何が言いたいのかというと、土用の期間というのは1年365日あるのでそれを5等分に分けるために設けられたものだということが分かります。

そもそも土用の「土」の意味は、古代中国に端を発する自然哲学の思想である五行思想からきています。

万物は火・水・木・金・土の5種類の元素からなっているという説で、木の方位は東で春を、火の方位は南で夏を、金の方位は西で秋を、水の方位は北で冬、という意味があります。

でもこのままでは「土」がありません。

実は「土」の考えというのは中央が四季の主であるということになっているので、割り当てるための期間として立春・立夏・立秋・立冬の直前約18日間が設けられたと言われています。

土用の丑の日はいつのこと?

2024年の土用の丑の日

2020年の土用の丑の日は1月26日、4月19日、5月1日、7月24日、8月5日、10月28日の全部で6日あります。

2024年の土用

2024年の土用は下記の通りになります。

春土用:4月16日から4月30日(19日間)

夏土用:7月19日から8月30日(19日間)

秋土用:10月20日から11月6日(18日間)

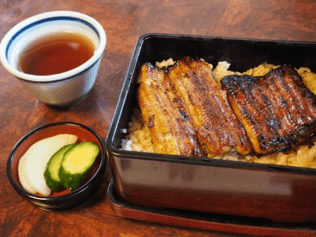

土用の丑の日にうなぎを食べる理由は?

土用の丑の日にうなぎを食べる理由はいくつかの説あります。

一つは1700年代後半の江戸時代蘭学者の平賀源内が鰻屋から夏場にうなぎの売り上げが落ちることを相談されたときに、売上が上がるために「土用の丑の日うなぎの日、食すれば夏負けすることなし」と書いた看板を出した結果、夏場でもうなぎが大当たりするようになったことから土用の丑の日はうなぎを食べるという風習ができたという説です。

この平賀源内説以外にも、鰻屋に相談をもちかけられた大田南畝が社会風刺や皮肉で知られる狂歌でうなぎに関するキャッチコピーをつくって流行らせたという説や、「春木屋善兵衛」という鰻屋がうなぎの蒲焼きを子の日と丑の日と寅の日の3日にわたって作り続けたら丑の日だけ他の二つと同じ保存状況に合ったにもかかわらず悪くならなかったことから「うなぎは丑の日が最適」という考え方が生まれたという説があるので、あとは自分がどの説が覚えやすいのかを選んで覚えておきましょう。

うなぎ以外に食べるといい食べ物は?

「う」のつく食べ物

土用の丑の日に「う」のつく食べ物を食べて精をつけ、無病息災を祈願するといわれています。

「う」のつく代表的な食べ物はうなぎ、うどん、梅干し、瓜などが挙げられます。

どれも栄養価の高い食べ物なので、土用の丑の日にしっかり食べておきましょう。

土用餅

土用餅というのは土用の入りか期間中に食べる餅のことで、餡を使ったものが多くあります。

主に関西や北陸(京都や滋賀や福井など)であんころ餅として食べられています。

お餅は力餅で小豆は厄除けに通じるので、土用餅を食べることで夏の暑さに負けず無病息災で過ごすことができるといわれています。

土用しじみ

しじみは年に2回旬の時期があり、夏が土用蜆、冬が寒蜆とされています。

夏土用にこの土用蜆を食べるのが有名ですね。

しじみは栄養価が高いので、「土用しじみは腹薬」とまで呼ばれています。

土用卵

夏土用に採れる卵は滋養が豊富だと言われているので、この夏の土用に食べることがオススメとされています。

また、冬の卵も栄養が豊富なので、大寒の卵、寒卵はとても人気で多く食べられています。

土用にするといいことは?

断捨離や模様替え

思い切っていらないものを捨てて、次の季節への準備を進めましょう!

いらないものを捨てれば捨てるほど身軽になって動きやすくなります。

心機一転に模様替えもオススメです!

衣替えをする

これも次の季節に向けての大切な準備ですよね。

この時にいらない服などがあればどんどん捨ててスッキリさせてくださいね!

土用にしてはいけないこと

土いじりをする

これは有名ですよね。

土用は土の気が活発になる期間と言われていて、土を司る神様である土公神(どくしん)が土を支配している期間になるので土いじりはNGという考え方がありました。

これは家を建てるなどの建設にも関わります。

旅行や引っ越しをする

土用の期間はどの方角もあまりよろしくないので、場所を移す行動はよくないと言われています。

新しいことを始めたり、人生に関わる大事な決断をする

土用は判断を間違えやすいと言われています。

なので、新しいことを始めたり、大事な決断をすることを避けた方がいいと言われているので、土用明けまで待つのが得策でしょう。

土用の丑の日の風習

土用の丑の日の代表的な風習といえば、うなぎを食べることや「う」のついた食べ物を食べることです。

うなぎや「う」のついた食べ物を食べることで夏バテを防ぐことができたり、疲労回復することができます!

ちなみに、関東と関西でのうなぎの調理方法が違うのはご存知でしょうか?

関東のうなぎの調理方法は、

背開き(頭をとる)→素焼き→蒸す→もう一度焼く

関西のうなぎの調理方法は、

腹開き(頭はとらない)→焼く

というような違いがあります。

商人社会の関西では腹を割って話せると解釈して腹開きで、武家社会の関東では切腹に通じることのない背開きをするという説があるので、理にかなっているようにも思えます。

土用の丑の日に関するよくある質問まとめ

「土用の丑の日」とは何を指すのでしょうか?

「土用の丑の日」とは、日本の伝統的な暦である二十四節気の一つ「土用」の期間にある「丑の日」のことです。

この日は特に夏の土用期間に注目され、その年によって日付は変わりますが、一般的には7月下旬から8月上旬にかけての期間に一度か二度訪れることが多いです。

この日には鰻(うなぎ)を食べる風習があり、暑い夏を乗り切るための栄養補給として広く親しまれています。

土用の丑の日に鰻を食べる理由は何ですか?

土用の丑の日に鰻を食べる習慣にはいくつかの説がありますが、最も有名なのは江戸時代に遡るものです。

夏ばてで鰻が売れなかった鰻屋が、儒学者の助言を受けて「本日丑の日」という看板を出したところ、売り上げが上がったというエピソードが起源とされています。

また、鰻がビタミンAやEを豊富に含み、夏バテ防止に効果的という理由から、栄養補給のために適した食べ物とされてきました。

土用の丑の日には、鰻以外にどんな食べ物を食べる風習はありますか?

土用の丑の日には鰻が最も有名ですが、同じ「う」のつく食べ物を食べるという風習もあります。

例えば、ゴーヤ(うり)や梅干し(うめぼし)、うどんなどが代替として食べられることがあります。

これは、鰻が手に入らない場合や、価格が高騰している時に代わりに食べられる習慣として生まれました。

土用の丑の日は毎年同じ日付になるのでしょうか?

土用の丑の日は毎年日付が変わります。

これは、土用の期間が太陽の黄経に基づいて決定されるためで、毎年異なる日に「丑の日」が訪れることになります。

そのため、事前にカレンダーで確認するか、インターネットでその年の「土用の丑の日」を検索する必要があります。

土用の丑の日に鰻を食べることに科学的な根拠はありますか?

鰻にはビタミンAやEの他に、タウリンやDHA、EPAなどの栄養素が豊富に含まれており、これらは疲労回復や滋養強壮に効果的だとされています。

夏の暑さで消耗しやすい体にとって、これらの栄養素は非常に有益です。

したがって、土用の丑の日に鰻を食べる習慣は、暑い時期の体力維持や疲労回復に一定の科学的な根拠があると言えるでしょう。

土用の丑の日に関するイベントや祭りはありますか?

土用の丑の日に特別なイベントや祭りが全国的に開催されるわけではありませんが、地域や鰻店によっては鰻をテーマにしたフェアやセールを実施している場合があります。

また、一部の神社では、土用の丑の日に関連した小規模なお祭りや特別なお参りが行われることもあります。

これらのイベントは、地域の文化や風習を反映しており、参加することでその年の土用の丑の日をより特別なものにすることができます。

土用の丑の日に鰻を食べるタイミングは、昼と夜のどちらが良いとされていますか?

土用の丑の日に鰻を食べる際の具体的なタイミングについて特に定められた習慣はありませんが、一般には夏の暑さによる体力の消耗を補うため、昼食として食べることが多いようです。

しかし、個人のライフスタイルや好みに応じて、夜に鰻を食べる方もいらっしゃいます。

栄養豊富な鰻は、一日の疲れを癒す夕食としても最適です。

土用の丑の日はどのようにして日付が決定されるのですか?

土用の丑の日の日付は旧暦に基づいて決定されます。

土用とは、各季節の終わりごとに設けられた約18日間の期間を指し、その間にある「丑の日」が土用の丑の日になります。

具体的な日付は太陽の黄経が105度と195度の時期を土用とし、この期間内にある丑の日が対象です。

夏と冬に1回ずつ、年に2回ありますが、夏の土用の丑の日が特に有名です。

土用の丑の日に鰻以外に食べると良いとされる食べ物はありますか?

土用の丑の日には、暑さで弱った体を助けるべく、栄養価の高い食べ物を摂ることが推奨されます。

鰻の他にも、滋養強壮に効果的な高タンパクで栄養豊富な食材として、穴子や鯉のような他の魚類、または豆類、ナッツ類、卵などが挙げられます。

これらの食品には、身体に必要なエネルギーを補給し、疲れを取り除く助けとなる栄養素が含まれています。

土用の丑の日の由来や歴史について詳しく教えてください。

土用の丑の日の起源は古く、江戸時代にさかのぼるとされていますが、土用自体の概念はそれ以前から存在していました。

元々、土用の期間は農作業を控える時期とされており、その中の丑の日に鰻を食べる風習が生まれたと言われております。

まとめ

以上、土用の丑の日の意味や由来を簡単にお伝えしてきました。

様々な説がありましたが、どれも納得できるような説なので自分が覚えやすくて説明のしやすい説を頭に入れておいたらいいかと思います。

うなぎを食べる理由もわかったので、これを機に土用の丑の日にはうなぎを食べて夏バテ防止に努めてくださいね!

コメント