日本の伝統と文化は深く、それぞれに物語が込められています。

特に節分に行われる豆まきや恵方巻きはその良い例です。

この記事では、節分がいつ行われるのか、そしてこの時期になぜ豆をまき、恵方巻を食べるのかという背後にある意義について探ります。

さらに、節分における縁起の良い食べ物にも焦点を当て、節分に纏わる由来や伝統を解き明かします。

豆まきがなぜ「鬼退治」と関連づけられているのか、そしてこれらの習わしがどのようにして生まれたのかについて、疑問を持っている方々に明確な解説を提供する内容となっています。

節分の意味と由来は?

節分は文字通り「季節を分ける」という意味があるので「立春・立夏・立秋・立冬の前日」という説明が最もわかりやすいのです。

要するに節分はこのように1年に4回ある節目となります。

もともとこの立春や立夏というのは二十四節気という2500年前の中国で考えられた暦の読み方からきており、そこに様々な風習や古代の考え方が結び付いて豆まきなどのイベントに発展していきました。

その中でも年をまたぐ立春の節分は最も重要度が高いということでその風習だけが色濃く残り、「節分=立春の前の日」となりました。

節分とは現代風にその行動を要約すると「豆まきをして邪気の対象である鬼を追い払う日」となります。

節分とはもともと二十四節気における季節の節目に該当する「立春・立夏・立秋・立冬の前日」なので1年に4回ありましたが、その中で最も邪気が集まりやすいのが年の分かれ目となる立春の前の日なので、他の節分よりも邪気祓い行事が豪華になり、より特徴的なものとなっていったのです。

基本的には年を越すことで発生する邪気を追い払うために豆をまく時期とお考え下さい。

2024年の節分はいつ?

基本的に節分とは「立春・立夏・立秋・立冬の前日」となりますので、それらの正しい日付を管理して発表している国立天文台の発表を見るのが正解となります。

2024年における立春は2月4日、立夏は5月6日、立秋は8月8日、立冬は11月8日なので、節分はこの日付の前の日となるでしょう。

最も邪気が集まり大々的に行われる、一般的な節分は2024年だと2月3日ということになります。

節分でやってはいけないことは?

節分でやってはいけないことは何があるのでしょうか?

今回は縁起の悪い3つのことを紹介します。

必ずチェックして今回の3つのことは絶対に避けましょう。

一家の主が鬼役をしてはいけない

鬼というのは家の外からやってくると言われています。

その鬼に対して家に入れないために豆まきをするので、家の主が鬼役をしてしまうと主が家から出ていくという意味合いになってしまいます。

基本的には鬼役は誰もせず、外に鬼がいると思いながら豆まきをするのがいいでしょう。

生の大豆を使ってはいけない

生の大豆を使ってはいけない理由はさらに3つあります。

まず1つ目は、大量に食べると消化不良になる危険性があるからです。

豆まきの後には、年の数+1つの大豆を食べますよね。

それだけの数の生の大豆を食べてしまうと消化不良になるリスクがあるので、生の大豆は避けた方がいいでしょう。

次に2つ目は、大豆を煎って火を通すことで清めるという意味があるからです。

最後に3つ目は、生の大豆だと芽が出るので、投げ終えた生の大豆を拾い忘れ場合、それは災いが起きて縁起が悪いとされているからです。

昼間に豆まきをしてはいけない

鬼は夜中(午前2時くらい)の丑三つ時に来ると言われています。

そのくらいの時間に豆をまかないと意味がないので、昼間の豆まきは避けておきましょう。

なぜ節分には恵方巻を食べるの?

節分のタイミングで恵方巻を食べるという風習については諸説あるのではっきり言ってわからないことだらけです。

大阪発祥の風習といわれており、やり方は「節分の夜に、恵方に向かって願い事を思い浮かべながら無言で丸かじりして食べきると願いが叶う」というものになっております。

江戸時代から明治時代にかけて、大阪の花街で節分のお祝いをするときに商売繁盛を祈って一本丸ごと丸かじりしたのがスタートとされています。

一本丸かじりする理由は商売繁盛の運を一気に食べることでより効果が増すというものです。

もともとはこのように関西ローカルの考え方だったのですが、1989年から広島県のコンビニで恵方巻を扱うようになり、そこからコンビニを通じて全国でも同じように売られるようになって、デパートやスーパーマーケットも巻き込むようになり一気に全国に広がっていったのです。

恵方巻を食べる方角はどうやって決めているの?2024年の方角は?

2024年における恵方の方角は東北東となります。

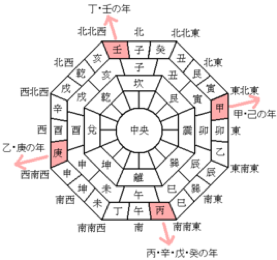

もともと恵方は画像のように赤くなっている部分、つまり4方向しかないのです。

具体的には北北西やや北、南南東やや南、西南西やや西、東北東やや東の4択となります。

大阪に住んでいる商人が運を丸かじりするのが恵方巻ですので、この方角にはその年の金運や幸せを司る神様の歳徳神がいるといわれているのです。

この方角は、古代中国で考えられて日本に伝えられた十干(じっかん)により決まるようになっているのですが、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸と現代日本人的にはなじみが薄いものばかりなので、とりあえず4方向あって毎年変わることを覚えておけばいいでしょう。

恵方巻以外にもある縁起のいい節分の食べ物!

このように節分はいろんな意味や由来がありますが、地方独自の進化をしている風習の一つなので、縁起のいい食べ物も住んでいる地域ごとにかなり違います。

いったいどのような食べ物が縁起が良いといわれているのか、由来や意味もチェックしていきましょう。

豆(福豆)

基本的に邪気を祓うために使われる豆ですが、この豆は福豆と呼ばれており体の中の邪気を祓う、すなわち厄払いにも使えるといわれております。

やり方も諸説ありますが、一般的には年齢の数だけ福豆を食べると1年間無病息災で過ごせるようになるというものでしょう。

ただし、新しい年の厄払いという意味がありますので、満年齢よりも1つ多く食べるようにしてください。

落花生

節分には大豆をまくという風習ももちろんありますが、実はその風習は西日本に集中しており東北や北海道そして信越では落花生をまくことが多いのです。

ただし、大豆が昔からなかったというわけではなく、いつからか落花生に切り替わったと考えられており、由来が明確になっていないのです。

鹿児島や宮崎も落花生を使いますが、それは産地があるという明確な理由があります。

全国落花生協会によると雪の中にまいてしまった豆を拾うよりも落花生のほうが拾いやすいのではないのかというお話です。

豆の場合は拾って食べることはできませんが、殻に入った豆である落花生ならば投げ終わった後でも食べられるというのも大きいのでしょう。

いわし

いわしのように弱く匂いのある魚は陰の気を消す力があるといわれているので、飾るのではなく食べる風習もあります。

魚編で弱いと記載するこのいわしは特に「陰の気」を消す力が強いといわれておりますが、匂いが強ければ強いほどその効力は上がりますので、焼いて煙をわざと出すのも有効だといわれております。

また、別途紹介しますが、柊と一緒に節分のタイミングで飾ると、魔除けの効果を発揮するという風習もあるのです。

くじら

一部の地域では節分のタイミングでクジラを食べる風習があります。

具体的には山口県がその風習のある地域となります。

もともと「大きいものを食べると縁起が良くなる」という考え方があったのですが、山口県では1年の節目に該当する節分のタイミングでクジラを食べればそれだけ大きな幸運が舞い降りるとか、志が大きくなるといういわれができたのです。

先ほど紹介したいわしとは反対の意味で使われているのがクジラとなります。

そば

節分のタイミングでそばを食べる風習というのもあります。

これは立春が旧暦のお正月に該当するので前日には年越しそばを食べるのとおんなじ感覚になります。

この年越しそばを食べるのにはいくつか理由がありましたが、これが節分の時のそばにも当てはまるのでしょう。

そばのように細く長く生きるという願いを込めて食べるというのが一番の定説です。

また、そばは悪天候にかなり強く痩せた土地でも育ちやすいのでそばを食べて逆境にも立ち向かえるようになりたいという願掛けもあります。

他にも、悪天候にも左右されずある程度安定した収穫ができるので、同じように安定した収入が得られるようにという願掛けにも使われます。

こんにゃく

こんにゃくは食物繊維が豊富で医学的にも体の中からスッキリすることができる食べ物として有名でしたが、これを昔の人たちは体感的にわかっていたので、こんにゃくのことを「胃の箒」という名前で呼んでいました。

これを節分に食べると体の中から悪いものが出てスッキリするという意味合いで食べられていたようです。

昔の人たちも節分や大晦日といった節目に大掃除をして悪いものを全部出すという考え方があったようで、大掃除の後にこのこんにゃくを食べて体内を綺麗にする風習がありました。

けんちん汁

関東の一部地方では節分のタイミングでけんちん汁を食べるという風習もありました。

これの由来は魔除けとか厄除けというものではなく、冬の寒い時期に行われる行事の一環としてけんちん汁を食べるという風習があったようです。

昔は精進料理として出されていたけんちん汁ですが、調味料が発達した現在ではいろんなアレンジがされており昔ながらの味も少なくなっているのでしょう。

なぜ節分に豆まきをするの?

節分は「季節を分ける」という意味があるので「立春・立夏・立秋・立冬の前日」という説明が最もわかりやすいのです。

ただし、あのように豆まきをするようになった理由や由来を探っていくとなかなか特殊な進化をしていることがわかります。

まず、この季節の変わり目となるタイミングで邪気が発生するという考え方ははるか昔から考えられており、それが具体的な形となって行われるようになったのは日本だと奈良時代になってからです。

平安時代初期に編纂された続日本記によると706年から豆まきのもととなっている追儺が始まったという記載があります。

中国からこれらの考え方は伝わっているのが基本なのですが、古代中国では節分のタイミングで疫鬼たちを恐れさせる内容の舞を行い追い払うというものであり、これを大儺と呼んでいたのです。

日本に伝わったのちには追儺と呼ばれるようになり陰陽師が供物をささげて祭文を読み、方相氏(ほうそうし)や儺人(なじん)と呼ばれる人達と一緒に鬼を追い払って門外から退出させるという儀式になっていきます。

ただし、これらの行事は一般的なものではなくあくまでも宮中祭事なので、一部の上流階級の方のみが行うものとなっておりました。

それでも平安時代になると宮中以外でも公家・陰陽師・宗教者などが模倣するようになったので、節分のタイミングで邪気祓いをするという考え方が伝わっていったのです。

そこから独自の進化をするようになり古い文献では室町時代の1425年の様子を記載している「看聞日記」に大豆を使った豆まきで鬼を撃退したといった記載がされております。

最初は追い払うための儀式として陰陽師などに頼っていたのですが、それが変化して室町時代には豆まきになっていたのです。

もともと、室町時代には867から931年の宇多天皇の時代に鞍馬山の僧正が鬼退治のために炒り豆を使って目つぶしをして鬼の穴を封じたという伝承があり、「邪気を祓うアイテム=大豆」という考え方が根付いていたといわれております。

昔から豆は鬼を滅する「魔滅(まめつ)」に通じるものがあるとか、鬼の目である「魔目(まめ)」をつぶす力があるといわれており、魔除けの呪力が備わっているとされることの多い穀物の中でもとりわけ重用されていました。

また、このころの様子を表している室町時代の相国寺の僧侶である瑞渓周鳳の「臥雲日件録」という日記には、節分の掛け声は「鬼は外、福は内」であったという記載があるので、やり方も非常に似通っていたことがわかります。

ただし、これらの節分は鬼に向かって当てることを目的としていたので、豆まきではなく「豆打ち」と呼ばれていたのです。

江戸時代になると庶民の間でも多く広まって、節分のタイミングでは豆を使うのが当たり前となっていきました。

しかし、庶民の感覚では邪気を打ち払う「豆打ち」よりも、豊作を祈願した「豆まき」のほうがいいという気持ちが強かったので、「豆打ち」ではなく「豆まき」と名前が変わっていったようです。

このような豆まき行事は中国の追儺と日本の節分の考え方がミックスされることで誕生したといわれており、かなり独自の色が出ている行事となっているのです。

「鬼は外」の「鬼」の意味は?

節分や数々の物語で登場する鬼ですが、そもそもこの鬼とはいったい何なのでしょうか。

一般的には日本の妖怪の一種として考えられていて、こん棒を持った赤と青と黒の鬼が良く出てきます。

ただし、この鬼にも諸説あって日本古来の祖霊であり地霊という扱いであった「オニ」と中国では悪霊を意味する鬼がくっついて、今のような鬼になったという説もあります。

奈良時代の歴史書である日本書紀にも鬼がたびたび登場していますが、その中での扱いは「邪しき神」といった得体のしれない存在を鬼として認識していたといわれております。

それ以外にも「おに」は「おぬ(隠)」すなわち隠れて見えないという語源からきており、姿かたちが通常では見ることができないこの世ならざるものという説もあるようです。

このように人を超越した何かというイメージが定着して今のような形になったのでしょう。

豆まきで大豆が使われる理由は?

豆まきで大豆が使われるようになった理由は、豆が鬼を滅する「魔滅(まめつ)」に通じるものがあるとか、鬼の目である「魔目(まめ)」をつぶす力があるといわれていたからです。

要するに、大豆は魔除けの呪力が備わっているとされることの多い穀物の中でもとりわけ重用されていました。

また、鬼や大豆は「木」「火」「土」「金」「水」といった陰陽五行説における「金」に該当するのですが、「金」の作用は「火」で封じることができるので大豆を炒るとさらに効力がますと考えられております。

拾い忘れた豆から芽が出るのもいけないといわれているので、それを封じるためにも炒った豆を使っていたのでしょう。

節分の柊鰯(ひいらぎいわし)の飾る期間や処分方法は?

節分では魔よけの効果があるものがとかく好まれますが、この魔よけ効果がある一品としていわしが選ばれていたのです。

今ではだいぶすたれてしまいましたが、柊の小枝に焼いたいわしの頭を突き刺した「柊鰯(ひいらぎいわし)」というものを用意して、玄関先に飾り鬼を来ないようにするという風習があったのです。

今でもこの風習が残っている地域もあります。

飾る期間についてはその地域によってまちまちで、節分当日から2月いっぱいという地域もあれば、1月15日から立春まで飾る地域もあります。

しかし、独特の臭みを持ついわしは鬼が嫌うといわれても飾る人が嫌うこともありますので、自主的にやる人も減っているのでしょう。

また、この柊鰯はそのまま処分するにはあまりにも縁起が悪いので、神社にもっていくか埋めるのが正解です。

生活環境上埋めることができないという方はお塩で清めてから処分するようにしましょう。

節分に関するよくある質問まとめ

節分の日は毎年固定されていますか?

節分の日は毎年変わります。

これは節分が立春の前日、つまり立春の前の日と定められているためです。

立春は太陽の黄経が315度の時点で、毎年太陽の位置により日付が少し前後します。

節分に豆まきをする理由は何ですか?

節分に豆まきを行うのは、古来より悪い鬼を追い払い、福を家の中に招き入れるという意味があります。

豆には悪霊を払う力があるとされ、これをまくことで邪気を祓い、健康や幸福を願う習慣があります。

節分の際に食べる恵方巻きはどのように食べるのが正しいのでしょうか?

恵方巻きは、その年の恵方を向いて無言で丸かぶりするのが一般的です。

恵方とは吉方位であり、毎年方位が異なります。

一気に食べることで、邪気を断ち切り、願い事を成就させるとされています。

節分にはなぜ柊鰯の頭を玄関に飾るのですか?

柊鰯の頭を飾る風習は、鰯の頭の強い匂いと柊の棘で悪い鬼を遠ざけるという目的があります。

古来から伝わるこの習慣は、魔除けとして家庭に平穏をもたらすために行われてきました。

節分の日には何歳になる子どもが豆まきをするのが一般的ですか?

節分の豆まきには特に年齢制限はありませんが、よく「年の数だけ豆を食べる」という風習があります。

子どもたちはこの行事を通して、年齢を重ねるごとに健康でいられることを祈願し、また家族の絆を深める機会ともなっています。

節分に子どもたちが参加するイベントはどんなものがありますか?

節分には子どもたちが楽しめる様々なイベントがあります。

地域や神社、学校では豆まきイベントを行い、子どもたちが鬼の役をしたり、実際に豆をまいたりします。

また、工作活動として鬼の面を作ることも一般的です。

これらのイベントはコミュニティの結束を強めるだけでなく、伝統文化を学ぶ貴重な機会となります。

節分で用いる豆は特別な種類があるのでしょうか?

節分で用いる豆は、一般的には福豆と呼ばれる大豆を使用します。

これには新しい年の豊作や家族の健康を願う意味が込められています。

大豆は清浄な食べ物とされ、悪いものを祓い出す力があるとされています。

ただし、地域によっては小豆を使う場合もあります。

節分の豆まきにおいて、豆を外に投げるときの掛け声にはどんな意味がありますか?

節分の豆まきで掛け声として使われる「鬼は外!福は内!」には、家の中に良いものだけを留めて、悪いものは追い出すという願いが込められています。

これは、文字通り家庭に幸福を招き入れ、災厄や悪運を遠ざけるための呪文のようなものです。

節分の恵方巻きはどのような具材を使用するのが一般的ですか?

恵方巻きに使用される具材には特に決まりはありませんが、一般的には縁起の良い七福神にちなんで7種類の具材が使われることが多いです。

具材としては、きゅうり、かんぴょう、錦糸卵、シイタケ、エビ、イカ、そして魚のすり身などが挙げられます。

しかし、最近では様々なバリエーションが楽しまれています。

節分に関連する伝統行事は日本国外でも行われていますか?

節分の伝統行事は、日本国外でも日本文化を紹介するイベントや日本人コミュニティによって行われることがあります。

国外での日本食レストランや日系企業が主催するイベントでは、節分文化を紹介する一環として豆まきや恵方巻きを楽しむことができます。

これらは日本の文化を広め、異文化間の交流を促進する機会となっています。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回は節分について詳しく解説いたしました。

今では日本独自の風習も薄れているものが多いのですが、節分はまだまだ薄れていませんのでいろんなイベント行事として日本中で愛されています。

しかし、地域の特徴も出ているのがこの節分なので引っ越しや転勤先で豆まきに参加するという方は地方のローカルルールをきちんと確認してから参加したほうがいいでしょう。

コメント