日本の年中行事の中で、春分の日と秋分の日を中心としたお彼岸の習慣は、多くの人が曖昧に認識している文化の一つかもしれません。

お彼岸の墓参りがどの期間に行われるのか、その起源や意味合い、そしてこの習わしのルーツは一体どこにあるのか。

これらは私たちの日常に潜む疑問点です。

このセッションでは、お彼岸に関連するそうした不透明な要素を明らかにし、解明を深めていきます。

お彼岸の本質を探り、その由来や背景、意味するところを詳細にわたり説明し、お彼岸に対する理解を一層深めることを目指します。

お彼岸の意味と由来は?

多くの方が最も疑問に思っているのが「そもそも彼岸って何なのか?」とか「なぜこのように墓参りするようになったのか?」といったことでしょう。

これはなかなかに深い歴史のお話が必要になるので、スラスラと答えられる人は稀です。

最初に答えを書くと、由来は仏教、意味は悟りを開くことが転じてご先祖様が行きつくところとなり、さらに転じてご先祖様にお祈りをささげる時期となります。

もっとかみ砕いて説明すると、このようにお墓参りをするようになったのは、平安時代に末法思想が広まったこと、二十四節気が伝わっていたこと、自然信仰があったこと、仏教の教えが伝わったことの4つが複雑に絡み合ってそのような行動が当たり前になったと考えてください。

まず一つ一つひも解いていきましょう。

まず仏教には専門用語の中に「般若波羅蜜多」という言葉があります。

これはサンスクリット語の「パーラミター(波羅蜜多)」からきているもので、簡単に記載すると「完成すること」になるのです。

この「パーラミター」の「完成する」という意味はいわゆる悟りの境地に到達するという意味がありますが、悟りに境地に至るための修行という意味もあります。

そしてこの言葉がやがて煩悩から脱して悟りの境地に至る彼岸という意味になり、反対に自分たち人間が住んでいる世界を此岸(しがん)と呼ぶのです。

やがてこの彼岸は苦しみから解放される世界、極楽浄土であるという考え方が広まり、そこにご先祖様を崇拝する日本独自の風習が結び付くようになると、ご先祖様は彼岸にいるという考え方が根付くようになって多くの方が彼岸に到達することを目標とするようになります。

そのため、仏教が広まった日本では仏教徒ではない人々でもお彼岸の時期になると西に向かってお祈りをささげるようになりました。

このように、もともとは悟りに至った方が到達する世界および修業が彼岸だったのですが、いつしかご先祖様がいる世界が彼岸という考え方にすり替わったのです。

この彼岸の考え方に平安時代に末法思想が広まったことと二十四節気が伝わっていたことと自然信仰が合致して今のようなお彼岸という考え方が誕生します。

まず古来より日本は自然を非常に大切にしており、山や海や大地そして太陽には神様がいるという考え方があります。

その中でも太陽をあがめる考え方は圧倒的に強く、太陽の化身である天照大神を祀るお祭りは今でも日本各地にあるのです。

その太陽が真東から登って真西に沈む春分や秋分は特別な日という考え方が出来上がります。

これがいつなのかというのは古代中国の暦の数え方である二十四節気で教えてくれているので、春分の日や秋分の日であることが昔からわかっていたのです。

その考え方と仏教の教えの一つである浄土教が結び付いて極楽浄土および彼岸は西のかなたにあるので、太陽が真東から真西に沈む春分の日や秋分の日は、真東にある我々の世界の此岸と彼岸が通じやすくなる日という教えを説きます。

ところが、平安時代になると政権を争う戦いがずっと続いたので人々は摩耗してしまい「1052年に仏の教えが消滅してしまう」という末法思想が一気に広まってしまいます。

その結果「現世である此岸ですくわれることがないのならばせめてあの世で行くことができる彼岸では極楽浄土に行きたい」という考えが一気に広まり、教えを広めていた浄土教が結び付いて爆発的に広がり春分の日や秋分の日に西に向かってお祈りをささげる風習が全国レベルに広まりました。

もともと、仏教では「中道」がベストという考え方があり、太陽が真東から真西に沈む春分の日や秋分の日は特別な日という考え方も当たり前だったのでしょう。

このような変化から「彼岸」という言葉が悟りを開くことという意味から、ご先祖様がいる極楽浄土に変わって、さらにご先祖様を供養すれば極楽浄土に自分もいけるようになる確率が上がる特別な期間と切り替わり、お墓参りをする習慣が全国レベルで広まったのです。

このように紆余曲折があってお墓参りをする習慣に行きついたのですが、この情報をしっかりと理解したうえでお彼岸とは何なのかを開設できる人は少ないでしょう。

春のお彼岸・秋のお彼岸はいつからいつまで?

お彼岸は基本的に春分の日や秋分の日と絡んでいるので、まずはそれがいつなのかを理解する必要があります。

現代の二十四節気や雑節である彼岸がいつなのかを公表しているのは国立天文台なので、そちらから情報を引っ張ってきましょう。

春のお彼岸

2024年の春分の日は3月20日です。

そこから前後各3日を合わせた各7日間がお彼岸となりますので、3月17日から3月23日が春のお彼岸となります。

秋のお彼岸

2024年の秋分の日は9月22日です。

そこから前後各3日を合わせた各7日間がお彼岸となりますので、9月19日から25日が秋のお彼岸となります。

このように簡単に計算することができますので、春分の日と秋分の日がいつなのかをまずは暗記することからスタートしましょう。

春分の日と秋分の日は太陽の位置によって多少前後するので1日ぐらいずれますが、大きくずれることはありませんので一度暗記すればずっと役に立てることができるでしょう。

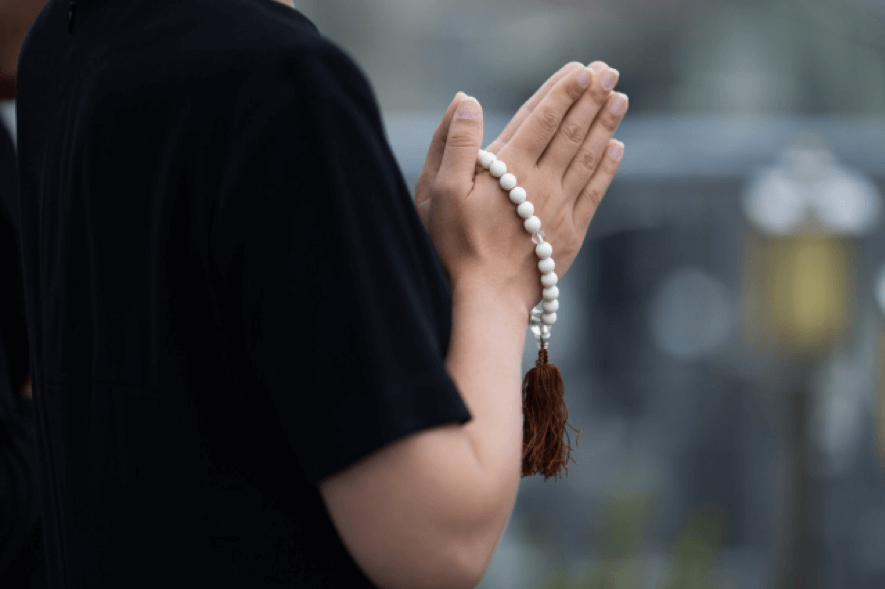

お彼岸には何をするの?

ここでは昔のお彼岸ではなく、今現在伝わっているお彼岸について詳しく解説します。

今現在伝わっているお彼岸では、春分の日や秋分の日である彼岸の中日の前後に墓参りに行くのが一般的です。

ただし、特別な飾りつけをすることはほとんどありませんが、お墓に行ってお参りするのに最低限必要なもの、お墓に供える線香やお花や供物は持っていきましょう。

しかし、あまりにも汚れがひどかった場合はきちんと掃除する必要がありますので、雑巾やごみ袋といった清掃用具も持って行ったほうがいいです。

ただし、供物についての扱いや掃除についてのルールはそのお寺ごとに設けられていますので、必ず住職の方にルールを確認してから行動してください。

なぜお彼岸に墓参りをするの?

お彼岸の由来のところで詳しく解説したように、「彼岸」という言葉が悟りを開くことという意味がありました。

そこから変化してご先祖様がいる極楽浄土という意味が追加され、さらにご先祖様を供養すれば極楽浄土に自分もいけるようになる確率が上がる特別な期間と切り替わり、お墓参りをすることが当たり前の期間となりました。

今では極楽浄土に到達するとか解脱するという考え方よりも、シンプルにご先祖様を供養する日という考え方が残っているので、由来を知らないという人に聞くと高確率でご先祖様を供養する日という答えが来るでしょう。

お彼岸のお供え物は何?

お彼岸は説明したように太陽が真東から真西に沈む日、つまり春分の日と秋分の日と2回あります。

この春と秋のお彼岸の違いとは何なのかと問われた場合に出た答えが、お供え物でしょう。

春のお彼岸はぼた餅をお供えして、秋のお彼岸はおはぎをお供えします。

意味は非常にわかりやすく、牡丹が咲く季節だから春の彼岸で牡丹餅をお供えして、秋には萩の季節だからおはぎを食べるお供えするというものです。

おはぎはあずきの粒が秋に咲く萩に見立てることができるといういわれもあります。

もともと、小豆の赤色には厄除けの効果があり災難が発生しなくなるといわれているので、このようにぼた餅やおはぎがお供えになるというのも自然な流れなのでしょう。

ただし、お供えの風習は地方によって異なる部分もありますので、自分たちが住んでいる地域はどうなっているのかをまずは確認しましょう。

お供えする花はどんな花を選べばいいの?

お彼岸でのお墓参りでは花を添えることが当たり前ですが、どの花を選べばいいのでしょうか。

基本的にルールがありますのでそのルールを確認しましょう。

まず選んでいけない花とはとげがある花、弦がある花、毒がある花です。

例えば、バラやアザミやスイートピーやクレマチスや彼岸花や水仙やスズランはアウトです。

推奨される花はこれらの選んではいけない花を除外して、明るく鮮やかな花が好まれます。

ただし、故人がなくなってすぐのお彼岸の場合は派手すぎる色は嫌われますので、淡い色や白がいいでしょう。

そのような縛りがなければ白や赤や黄色や紫色の花がお彼岸では好まれて使われるようになっております。

基本的にお彼岸向けの花というのは時期を見計らって売られていますので、そちらを店員から購入すれば問題ないでしょう。

お彼岸法要・彼岸供養・彼岸会でのお布施の金額相場は?

お彼岸法要と彼岸供養と彼岸会でのお布施の相場は地方やお寺によって異なりますので、明確な数字を出すことができません。

一例として記載すると、お寺が開催するお彼岸法要だとお布施は3,000円~1万円程度となりますが、お寺によっては1万円を簡単に超えてくることがありますのではっきりと言えないのです。

ただし、これが個別でお願いする形の法要となった場合はお寺が開催するような法要とは違って格段に相場が上昇し、3万~5万円程度は必要になるでしょう。

お寺によっては5万円をはるかに超えて10万円に到達するケースもあります。

また、自宅に僧侶を招いての法要供養を行う場合でも個別でお願いする形の法要と一緒で相場はだいたい3万~5万円となりますが、自宅に招く必要がありますのでお車代が別途必要になります。

なので、この金額に追加で5,000円程度は必要になるでしょう。

このように金額にかなりの差がありますので、ネットでの情報のみに頼らないで周りの人たちに確認したほうがいいでしょう。

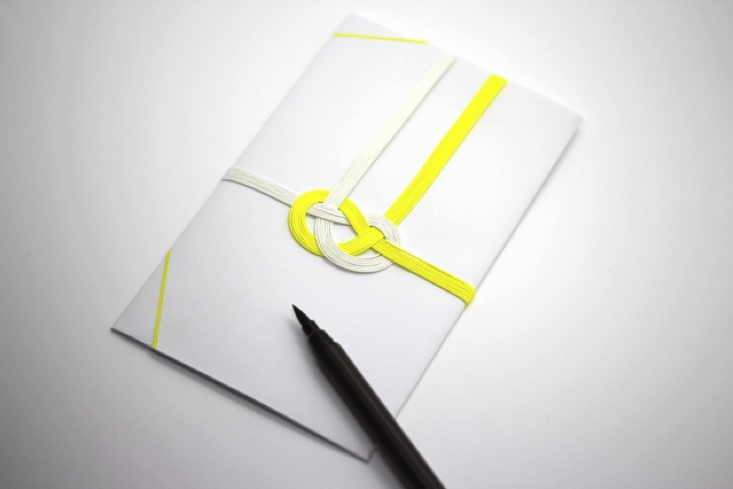

お布施の「のし」の表書きはなんて書けばいいの?

御布施ののしの表書きは慣れていない人にとってどのように記載したらいいのかわからないでしょう。

基本的に御布施目的で使う場合は「御布施」「お布施」と記載すればいいでしょう。

それ以外には「御経料」「御礼」「御回向料」といった書き方もあります。

この記載の下に「○○家」と施主の姓を記載するか施主の氏名を記載してください。

また、お布施を入れる封筒にも選び方がありますので、むやみやたらに選ばないほうがいいでしょう。

基本的にはお布施を入れる袋はのし袋ではありませんでした。

半紙の中包みに入れて奉書紙で包むという形だったのですが、奉書紙を使うというやり方は一般的ではなくほとんどこの形でお布施をすることはなくなっているので、気にする必要はないでしょう。

ちなみに、最も丁寧な形は先ほど記載したように半紙の中包みに入れて奉書紙で包んで、水引をかけない形となっております。

基本はコンビニや文房具店で市販されているお布施と印字された袋を活用すればいいでしょう。

このように印字された袋ならばこの記載の下に「○○家」と施主の姓を記載するか施主の氏名を記載すれば終わりとなります。

御布施と記載されたものがない場合は白い封筒に先ほど記載したように「御布施」「お布施」と記載して、この記載の下に「○○家」と施主の姓を記載するか施主の氏名を記載してください。

ただし、「不祝儀袋」を使う場合は水引きは結び切りのものじゃないといけないので、お布施用の封筒を用意したほうがわかりやすいでしょう。

また、一部地域ではこのようにお彼岸のお布施袋のルールが別途あったりしますので、お彼岸のルールがどうなっているのかを先に確認したほうがいいです。

お布施の裏側には基本的に名前を表に書いてあるのならば何も書く必要はありません。

袋に住所氏名を書くケースも確かにありますが、それは「中包み」を用意して「外包み」で包むようなケースですので、今ではほとんどないでしょう。

この「中包み」を用意して「外包み」を用意した場合は、中包に住所や名前を書くことがあります。

ただし、この書き方にも地方独自のルールが存在するケースもあるので要注意です。

具体的には、白封筒の表側に「◯◯家」と施主の姓を記載した後に、裏面に住所と氏名や金額を記載するというやり方です。

この金額を書くという風習も地方によってあったりなかったりするのですが、基本的には書く必要はないと考えたほうがいいでしょう。

ごく一部の金額を記載する地域では、裏面の左側に住所と氏名を記載して、金額は右側に縦書きで記載してください。

この金額についてもアラビア数字は使えないという意見もあったのですが、普通に使うケースも増えているので、書き方について周りに合わせる程度の考え方でいいでしょう。

それでも数字の改ざんを防ぎたいという考え方がある場合は壱萬といった書き方をするといいでしょう。

お彼岸とお盆の違いは何?

お彼岸とお盆についての違いが良くわからないという人も多いでしょう。

しかし、今回紹介したようにお彼岸の意味を理解すれば違いも理解しやすくなります。

お彼岸とは基本的に彼岸とつながっている期間であり、ご先祖様がいるお彼岸へのお祈りが届きやすい期間といわれていますので、自ら足を墓に運んでご先祖様の供養をする日です。

しかし、お盆というのは8月13日から16日にまである、迎え火を焚いてお迎えしてご先祖様が一時的に家に帰ってくる期間で、供養した後に送り火を焚いてあの世へ送り出す日となります。

お盆の場合はご先祖様が乗るためにキュウリとナスを使った精霊馬を用意するなどのルールがありますが、お彼岸ではお盆のように決まった儀式はありません。

彼岸に関するよくある質問まとめ

「彼岸」とはどのような意味がありますか?

「彼岸」とは仏教用語で「到達すべき岸」を意味し、苦しみのない悟りの世界に例えられます。

日本では春分の日と秋分の日を中心とした7日間を指し、この時期にはお墓参りをして先祖を供養する風習があります。

また、自然界では春彼岸は生命が芽吹く時期、秋彼岸は実りの時期としても知られています。

彼岸の期間中に行われる「彼岸花」とは何ですか?

彼岸の期間に咲く「彼岸花」は、別名をリコリスといい、その鮮やかな赤色が特徴です。

彼岸花は故人の霊を慰める花とされ、お墓の周りなどでよく見られます。

また、毒を持つことから動物に食べられず、長く花を咲かせることから、永遠の命を象徴するとも言われています。

彼岸中に食べる「おはぎ」とはどんな食べ物ですか?

彼岸中に食べる「おはぎ」は、もち米を炊いた後、潰して作った丸い形の餅に、あんこやきな粉、ごまをまぶした和菓子です。

春は「ぼたもち」とも呼ばれ、花が膨らむような形状から春の命の息吹を感じさせます。

秋は「おはぎ」と呼ばれ、稲穂に似た形状から秋の実りの象徴とされています。

このお菓子を通して、先祖への感謝と季節の変化を感じることができます。

彼岸にお墓参りをする理由とは何ですか?

彼岸にお墓参りをするのは、先祖の霊を慰め、供養するためです。

春分と秋分は日照時間が昼夜同じになる「昼夜平分の日」とされ、自然界のバランスが取れた状態を反映しています。

この自然の調和の時期に、亡き人の魂がこの世とあの世の間で安らげるとされ、先祖との絆を再認識し、感謝の意を表する重要な慣わしです。

彼岸とお盆の違いは何ですか?

彼岸は春分の日と秋分の日を含む7日間の期間で、自然界の調和と先祖供養に重点を置いています。

一方でお盆は主に8月に行われる祭りで、先祖の霊を迎え入れ、一時的にこの世に戻ってきたとされる霊を供養する行事です。

彼岸にお寺で行われる行事にはどのようなものがありますか?

彼岸には多くのお寺で「彼岸会」と呼ばれる法要が行われます。

これは先祖供養と仏教の教えを学ぶための法会であり、多くの信者が集まって経文を唱えたり、お経を聞いたりして、先祖の冥福を祈ります。

また、お寺によっては、特別な読経や瞑想のセッションを行うこともあります。

彼岸の期間はいつからいつまでですか?

彼岸の期間は春分の日と秋分の日を中心に、前後3日間を含む計7日間です。

春の彼岸は春分の日を中心に、秋の彼岸は秋分の日を中心にそれぞれ行われます。

この時期は自然の変化に注目し、先祖への感謝と供養の心を新たにする大切な期間とされています。

彼岸に関する風習や行事は地域によって違いはありますか?

はい、彼岸に関する風習や行事は地域によって異なることがあります。

たとえば、地方によってはおはぎではなく別の食べ物をお供えする習慣がある場合や、お墓参りの慣習に独自の儀式を加えることがあります。

しかし、共通しているのは先祖を敬い、自然の循環に感謝するという思いです。

現代において彼岸の風習はどのような意味を持っていますか?

現代においても彼岸の風習は、忙しい日常から一時的に離れ、家族が集まり先祖を敬う時間を持つことの大切さを思い出させます。

また、彼岸の期間は自己反省や心の浄化を促し、精神的なバランスを取り戻す機会としても意義深いです。

先祖への感謝の気持ちと共に、自然のサイクルに寄り添いながら生きる智慧を再認識する時でもあります。

彼岸の日に特別な祈りや願いをすることについての教えはありますか?

彼岸の日には特別な祈りや願いを捧げることが奨励されています。

この期間に行う瞑想や祈りは、心を落ち着け、内省しやすいとされています。

仏教では、彼岸の日には先祖だけでなく、すべての生きとし生けるものへの慈悲の心を育むことが教えられており、人々は家族の絆を大切にしながら、平和や幸せを祈る習慣があります。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回はお彼岸について詳しく解説いたしました。

お彼岸はこのように由来や意味をたどってみると、悟りを開き完成された人間がたどり着く境地の事だったのに、いつの間にか極楽浄土が存在する世界という考え方に切り替わって、自分たちも将来いくためにお祈りする習慣となりました。

このような変化の仕方を見ると、いかに昔の人たちが本気で祈っていたのかが良くわかります。

この知識はいろいろと小ネタに使える知識と言えますので、是非とも活用してください。

コメント