お掃除でお世話になることが多いハイターですが、実はハイターにもいろんな種類があります。

今回はその中でも洗濯槽のお掃除に向いているハイターは何かを調べつつ、そのハイターを使った縦型とドラム式の洗濯槽の掃除のやり方について記載してまいります。

塩素系漂白剤と酸素系漂白剤どちらもあるハイターをどのように選べばいいのかも見ていきましょう。

ハイターで縦型・ドラム式洗濯槽を掃除する方法!

それではハイターを使った洗濯槽のお掃除のやり方について見ていきましょう。

基本的に洗濯槽のお掃除に向いているのは過炭酸ナトリウムが含まれているタイプとされておりますので、酸素系の漂白剤で過炭酸ナトリウムが主成分となっているワイドハイターを用いるようにしてください。

ハイターを使った縦型洗濯槽の掃除のやり方

それでは具体的にハイターを使った縦型洗濯槽の掃除のやり方について見ていきましょう。

用意するもの

・網目の細かいネット

・バケツ

・ゴム手袋

・歯ブラシ

やり方

①ゴミ取りネットなどを外して歯ブラシなどを使って綺麗にする

②バケツを使って50度前後のお湯をためる

③ワイドハイターを詰め替え用1袋全部入れる

④洗い時間を10分ほどに設定して動かし、すすぎ前に止める

⑤一晩放置する

⑥放置して浮き上がった汚れを除去する

⑦汚れがなくなるまで洗いと脱水を繰り返す

⑧洗濯槽を乾燥させて外したゴミ取りネットなどを元に戻す

ハイターを使ったドラム式洗濯槽の掃除のやり方

次はドラム式の洗浄方法です。

ドラム式は縦型とやり方が異なっているので注意しましょう。

用意するもの

・網目の細かいネット

・バケツ

・ゴム手袋

・歯ブラシ

やり方

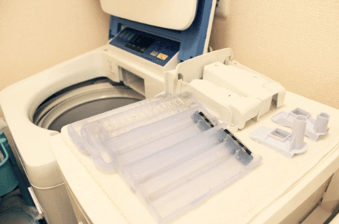

①乾燥フィルターや排水フィルターなどを外して歯ブラシなどを使って綺麗にする

②蓋の裏やパッキンの裏といった見えにくい部分を綺麗にする

③バケツを使って50度前後のお湯をためる

④ワイドハイターを詰め替え用1袋全部入れる、『槽洗浄コース』がある場合は漂白剤を直接洗濯槽に入れてスタートさせるだけでokなのでバケツでお湯をためるといった作業は不要

⑤『槽洗浄コース』がない場合は洗いから脱水まで1サイクルで洗濯機を回す

⑥乾燥させてから乾燥フィルターなどを戻す

ハイターを使う時の注意点!

ハイターを使う場合の注意点もかなりあります。

特にドラム式限定の注意点もあるのでドラム式を使っている方は特に意識しましょう。

共通の注意点

ドラム式洗濯機における注意点

酸素系漂白剤がオススメされている理由は?

塩素系漂白剤は専門家やメーカーから高く評価されていますが、一般的には酸素系漂白剤を使用した洗濯槽掃除の方法が多く見られます。

この理由には、酸素系漂白剤が家庭環境で取り扱いが容易であるためと考えられます。

塩素系漂白剤は確かに漂白力と除菌力に優れていますが、それにより使用できない衣料品も多いのです。

一方で、酸素系漂白剤は多様な製品があり、また色付きや柄物の衣料にも使用可能なので、洗濯作業において非常に便利です。

この家庭での安全性が、酸素系漂白剤が洗濯槽掃除で多く使われる理由につながっていると思われます。

また、カビ除去の視覚的印象も違います。

酸素系漂白剤は「洗濯槽のカビを効率的に取り除く」という印象がありますが、それはおそらく視覚的な要素に基づいています。

塩素系漂白剤は、主成分である次亜塩素酸ナトリウムがカビを分解して取り除くので、実際にカビが浮き出てくることはほとんどありません。

これはお風呂のシーリングにカビができた場面でのカビ取り剤の使用と似ています。視覚的には変化が少ないため、効果があるのか疑問に思うことがあります。

しかし、酸素系漂白剤ではカビが洗濯槽からはがれて浮かび上がってくるため、目に見えて効果があるように感じられます。

それでも、主な汚れの原因であるカビに対する効果的な除去は、次亜塩素酸ナトリウムなど塩素系の成分が有する、カビ自体とその色素を分解する力で達成されるため、実際には塩素系漂白剤がより有効であると考えられます。

洗濯槽の汚れの種類とその原因は?

洗濯槽の汚れの原因は『黒カビ』と『細菌』です。

この『黒カビ』や『雑菌』が大量発生してしまう理由が、衣類の汚れ・溶け残った洗剤・お風呂の残り湯に入っている皮脂汚れ・適度な湿度・適度な温度などです。

カビや細菌が大量発生してしまうのは『適度な温度』『適度な湿度』『カビや細菌にとっての栄養素』の3点がそろっていることにありますので、先ほど紹介した理由がこの3点を補ってしまう状態にあるのです。

逆に言えば、この3点を崩せる状況を作り続けることが、洗濯槽の汚れを予防する方法にもつながります。

洗濯槽の汚れを予防するには?

洗濯槽が汚れていても目には見えないので気がつきにくいのが難点です。

洗濯物が生臭いといったトラブルにまでつながれば確実に気づけますが、そこまでいってしまうと汚れの度合いも相当な状況でしょう。

そうならないようにすることが大切なのです。

その予防方法は以下の通りとなります。

①洗剤の使用量を守り多めに入れたりしない

②すすぎの設定を1回ではなく2回にして洗剤を残りにくくする

③使う水を暖かくするためにもお湯を混ぜる、特に冬場はおすすめ

④洗濯機の蓋や糸くずフィルターなどの汚れは定期的に落とす

⑤おふろの残り湯を使わない

⑥洗濯物を入れっぱなしにしない

⑦『槽乾燥』コースを使って乾燥させる

⑧蓋を開けっぱなしにして乾燥させる

⑨『槽洗浄』を定期的に行う

このように、カビや細菌の増殖防止方法はいろいろとありますので、これらを守って対応することが重要になってきます。

特に、洗濯槽を乾燥させるために開けっ放しにすることや洗濯ものをすぐに取り出すことはすぐにでもできますので強く意識してください。

黒カビの発生を防ぐことができれば大掛かりな洗濯槽のお掃除をする回数も減らせるのです。

洗濯槽のオススメの掃除頻度

洗濯槽の掃除頻度は1ヶ月に1回程度といわれていますが、先ほど紹介したような予防がきっちりとできている人はその頻度も少なくても問題ありません。

とりあえず1ヶ月に1回ほどの頻度で洗濯槽の掃除を行ってみて、どれだけの汚れが発生しているのかを確認するところからスタートしましょう。

実際に洗濯槽の掃除を定期的に行っている筆者の感想ですが、意識して洗濯槽を乾燥させるようにしていると黒カビの発生確率が一気に低下していることが確認できたので、カビが発生しにくくするように意識して行動することはかなり大事です。

室内干しが多い筆者は生乾きしている洗濯物が多いと非常によろしくないことになりますので、ちょっとした予防策でもかなりありがたいのです。

洗濯槽を清潔に保ち続けるコツは?

洗濯槽を一度きれいにしたら、その状態をできるだけ長く維持したいですよね。少々の工夫で洗濯槽内のカビや汚れは防げるので、以下の習慣を毎日のルーチンに加えてみてください。

洗濯槽内部を乾燥させる

湿度はカビの成長にとって最適な条件です。

そのため、洗濯槽の内部を乾燥させることがカビを予防するカギです。

洗濯が終わった後は洗濯機のフタを開けっ放しにして、湿気がこもるのを防ぎましょう。

定期的な掃除

洗濯槽の維持には、周期的なクリーニングが不可欠です。

計画的に掃除を行うことで、カビや汚れが悪化する前に取り除くことが可能です。

最低でも季節ごとに一回はクリーニングを行いましょう。

専門の清掃サービスを利用

完璧な清潔さを求める場合、専門のクリーニングサービスを活用するのも良い選択です。

プロが洗濯槽を分解し、高圧洗浄まで行ってくれるので、年に一回程度のプロの手による洗浄も考慮に入れてみてください。

洗濯槽の掃除に関するよくある質問まとめ

洗濯槽の掃除はどれくらいの頻度で行うべきですか?

洗濯槽の掃除の頻度は、使用状況にもよりますが、一般的には1〜2ヶ月に一回は行うのが良いとされています。

頻繁に洗濯をするご家庭や、湿度が高い地域に住んでいる場合は、その頻度を上げることが推奨されます。

洗濯槽専用の洗剤を使わないとダメですか?

洗濯槽専用の洗剤が一番効果的ではありますが、それがない場合は、重曹やクエン酸も代用として使えます。

ただし、これらの代用品は専用洗剤に比べて効果が少し劣る場合もありますので、掃除の頻度を少し高めにすることが良いでしょう。

洗濯槽が臭い場合、どうすればいいですか?

洗濯槽が臭い場合、その原因はほとんどの場合、カビや雑菌の繁殖です。

専用の洗濯槽クリーナーでしっかりと掃除を行い、その後も定期的なメンテナンスを心掛けることが重要です。

また、洗濯後は蓋を開けてしばらく放置することで、湿度を下げることも臭い防止に効果的です。

洗濯槽の掃除にはどれくらい時間がかかりますか?

洗濯槽の掃除にかかる時間は、使用する洗剤や汚れの状態によりますが、専用の洗濯槽クリーナーを使う場合、大体は1〜2時間程度で完了します。

自動の洗濯槽クリーニング機能が付いている洗濯機もありますが、それでも手動での掃除が必要な場合があります。

洗濯槽の掃除を怠るとどうなりますか?

洗濯槽の掃除を怠ると、カビや雑菌が繁殖する可能性が高くなります。

これが衣類に移ると、肌トラブルを引き起こす可能性もあります。

さらに、臭いの原因にもなるため、衣類が清潔に洗えていない状態になることもあります。

洗濯槽が黒ずんでいるのはなぜですか?

洗濯槽が黒ずんでいる場合、それは通常、カビや雑菌が繁殖しているサインです。

このような状態になると、衣類が十分に清潔にならず、健康にも影響を及ぼす可能性があります。

黒ずみを発見した場合は、速やかに専用の洗剤や代用品で掃除を行うべきです。

洗濯槽掃除後に洗濯機が震えるようになったのですが、原因は何でしょうか?

洗濯槽を掃除した後に洗濯機が震えるようになった場合、掃除中に洗濯機のバランスが崩れた可能性が考えられます。

洗濯機の取扱説明書を参照し、バランス調整の方法に従って調整してみてください。

それでも解決しない場合は、専門の修理サービスに相談することをお勧めします。

掃除をしても臭いが取れない場合、どうすればいいですか?

洗濯槽を掃除しても臭いが取れない場合、問題は排水パイプやゴムパッキンにある可能性があります。

これらの部分も掃除することで、臭いの原因を根本から解消することができます。

特にゴムパッキンは見落とされがちですが、ここにもカビや雑菌が溜まりやすいので、注意が必要です。

家庭用の洗剤で洗濯槽を掃除しても大丈夫ですか?

一般的な家庭用洗剤でも一定の掃除効果はありますが、専用の洗濯槽クリーナーに比べると効果が低い可能性があります。

特にカビや強い臭いが発生している場合は、専用のクリーナーを使用することをお勧めします。

洗濯槽の掃除に失敗するとどうなる可能性がありますか?

洗濯槽の掃除に失敗すると、最悪の場合、機械の故障を招く可能性もあります。

例えば、洗剤を過剰に使用してしまうと、泡が多く発生し、それが機械を破損させる可能性があります。

また、掃除を不完全に行うと、カビや雑菌が残り、衛生的な問題が継続する可能性があります。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回は洗濯槽をハイターを使って掃除するやり方を紹介しました。

ハイターは他の使い道もありますので、今回紹介したような洗濯槽のお掃除以外にもいろいろと活用することができます。

しかし、多様性があるということは洗濯槽掃除向けの漂白剤と比べると効力が薄くなっているという指摘もありますので、ハイターが余っている場合のみ行う方法と考えたほうがいいかもしれません。

コメント