「人日の節句」は、五節句の一つで、その起源は中国・唐の時代にまで遡ります。

毎年1月7日、七草粥を食べる日がこの人日の節句です。

今回の記事では、人日の節句の意味や由来、伝統的な風習を深掘りし、春の七草の覚え方や七草粥のレシピも紹介します。

この節句は、新年の始まりを祝う日本の文化の一部であり、昔からの風習が色濃く残っています。

興味深い人日の節句の背景を一緒に学んでいきましょう。

人日の節句の意味や由来

人日の節句とは文字通り人のための節句とされています。

その由来は古来中国で行われていた風習が起源です。

唐の時代の中国では、1月1日から1月7日までの期間にそれぞれ鶏・犬・イノシシ(豚)・羊・牛・馬の動物を割り当てて、その日に該当する動物を殺さないようにしていたとされています。

1月7日に割り当てられたのが人で、この日を「人日」と呼んでいました。

その日は罪人でも処罰しなかったと伝えられています。

そして、七種の野菜を使ったお吸い物などを食べて無病息災を願う風習だったようです。

この風習が日本に伝わったのは平安時代で、日本に合った若菜摘みの風習と合わさり、1月7日に七草粥を食べるようになったといわれています。

そして、江戸時代に入ると幕府が五節句を定め、その中に人日の節句もそのうちの一つとなりました。

ちなみに五節句とは邪気を払い無病息災を願うための日のことを言います。

人日の節句の風習は?

人日の節句の風習は「七草粥を食べて厄払いや無病息災を願う」というものです。

このことから「七草の節句」という別名が存在します。

この風習もまた、中国で行われていた人日の風習が由来しています。

中国の人日では、七種菜羹(ななしゅのさいかん)という、七種類の野菜を使ったお吸い物を食べて無病息災を祈願していました。

この風習が日本に伝わった時に、日本の風習である若菜摘みと合わさったことで、七種の若菜を使ったお粥――七草粥を食べて一年の無病息災を願うという風習が生まれたようです。

春の七草の種類や覚え方

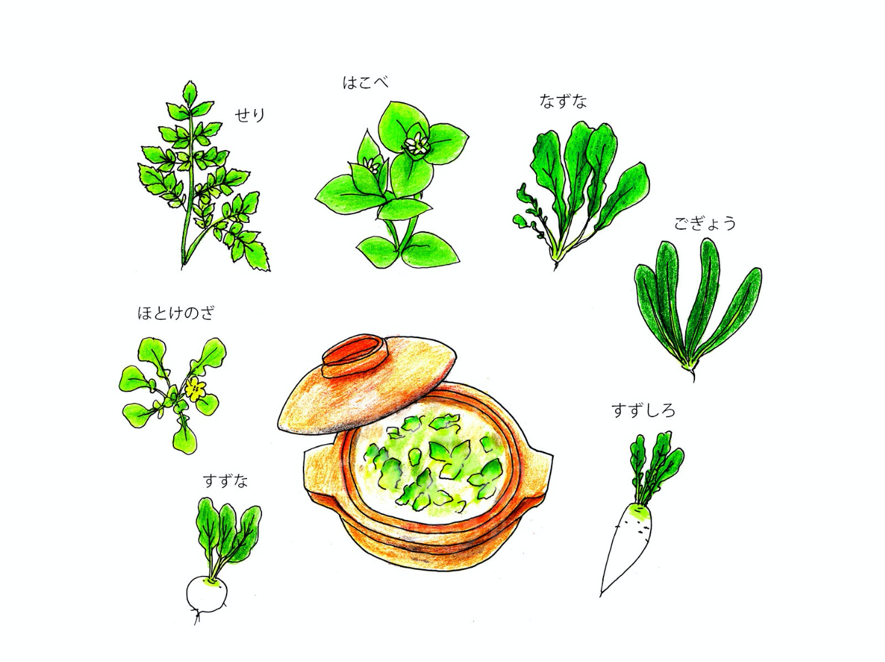

春の七草は、セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベ・ホトケノザ・スズナ(カブ)・スズシロ(大根)のことを言います。

これらの植物にはどれも栄養素が豊富に含まれており、胃を健康にする効果や食欲増進などの他に病気予防や美容にも効果的です。

また、七草それぞれに含まれている栄養素を合わせると約12種類の薬膳効果があるとされています。

そんな栄養価の高い春の七草の覚え方は、基本的には五七五七七調の短歌のリズムで覚えるのが一般的です。

区切り方は「せりなずな・ごぎょうはこべら・ほとけのざ・すずなすずしろ (これぞ)春の七草」となります。

ちなみに「はこべら」とはハコベの昔の呼び方です。

この短歌は聞いたことがあるという人の方が多いかと思われます。

春の七草の覚え方は他にも語呂合わせにしたり、ラップ調にしたりなど様々なものがあります。

自分が覚えやすいように自作してみるのも面白いかもしれませんよ。

七草粥を食べる理由は?

人日の節句に七草粥を食べる理由は三つあります。

その一つが「無病息災の祈願」です。

春の七草にはそれぞれ豊富な栄養素が含まれているので健康にいいということが伺えますよね。

もう一つは「疲れた胃の疲労回復」になります。

正月休みの間は、おせち料理などのご馳走やお酒などが中心になりがちですよね。

そんな正月休みでの食べ過ぎ・飲み過ぎにより疲れた胃を労わるために七草粥を食べるという意味があります。

最後の一つは「新年のお祝いムードから普段の日常に切り替える」というものです。

人日の節句である1月7日は新年を迎えてからちょうど1週間になるので、新年のお祝いムードも落ち着いてくる頃でもあります。

松の内(松飾りを飾っておく期間。1月15日までの地域もある)の最終日なので、その日に七草粥を食べてお祝いムードからいつもの日常に気持ちを切り替えるということです。

絶品七草粥の作り方

【お粥レシピ】七草粥の作り方♪How to Make Nanakusagayu♪

それでは七草粥の作り方について説明します。

最近では「○○風」といったアレンジレシピなどがたくさん登場していますが、こちらの記事ではシンプルに春の七草だけを使った七草粥のレシピを一つご紹介します。

材料

水…ご飯の倍の量

春の七草セット

塩…少々

昆布茶…小さじ1杯

和風だしor中華だし…少々

作り方

スズナ(カブ)とスズシロ(大根)を先に切る。

沸騰したお湯で春の七草をサッと湯がき、ザルに空けて軽く水洗いした後水気を絞る。

水気を絞ったら、青菜類を刻む。

鍋にご飯を入れ、ご飯の倍の量の水と昆布茶小さじ1を入れる。

和風の味にしたい時は和風だし、中華味にしたい時は中華味を使う。

鍋に蓋をし火にかける。煮立ったら七草を投入する。

焦がさないように時々混ぜながら、中火から弱火で煮込む。

程よいところで塩を少々加えて味を調える。

器に盛り付けて出来上がり。

料理の特徴

春の七草のみを材料に使ったシンプルな七草粥のレシピです。

味付けもだしを使うだけなので、和風と中華お好みで選べますね。

動画説明文によるとこのレシピのポイントはスズナ(カブ)とスズシロ(大根)を先に切ることだそうです。

そんなに難しくないレシピなので、初めて七草粥を作るという人でも安心してチャレンジできると思います。

人日の節句に関するよくある質問

人日の節句とはどのような日ですか?

人日の節句(じんじつのせっく)は、日本の伝統的な行事で、毎年1月7日に行われます。

この日は五節句の一つであり、新年の始まりを祝い、無病息災や一年の豊作を願う日です。

主に七草粥を食べることで知られています。

人日の節句に七草粥を食べる理由は何ですか?

人日の節句に七草粥を食べるのは、古くから伝わる風習です。

これは、新年の始まりに体を休め、無病息災を願うための行事です。

七草は春の訪れを告げる草とされ、これらを食べることで一年の健康を願います。

人日の節句に使われる七草とは具体的にどのようなものですか?

人日の節句に使われる七草は、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろの7種類です。

これらは春の七草とも呼ばれ、古くから日本で新年の訪れを告げる草として親しまれています。

人日の節句はどのようにして祝われますか?

人日の節句の主な祝い方は、七草粥を食べることです。

この日に家族で七草粥を食べることにより、無病息災や豊作を祈願します。

また、この日をもって新年の行事が終わるとされ、お正月の飾りを片付ける家庭もあります。

人日の節句に関連する他の風習はありますか?

人日の節句には、特に他の風習はありませんが、この日を新年の行事の締めくくりとする意味合いが強いです。

七草粥を食べることが主な行事であり、家族でのんびりと過ごすことが多いです。

また、一部の地域では、この日に特別な行事を行うところもあります。

人日の節句の由来は何ですか?

人日の節句の由来は、中国の古い風習にさかのぼります。

この日は、春の訪れと共に新しい年の始まりを祝い、邪気を払い健康を願う日とされていました。

日本に伝わり、独自の風習として定着し、七草粥を食べる習慣が生まれました。

人日の節句に七草粥以外に食べるものはありますか?

人日の節句は主に七草粥を食べることで知られていますが、特定の地域や家庭によっては、他の料理を合わせて食べる習慣もあります。

例えば、一部ではお雑煮を食べる家庭もありますが、一般的には七草粥が中心となります。

人日の節句の七草粥は子供にも食べさせて大丈夫ですか?

人日の節句の七草粥は、基本的には子供にも食べさせて大丈夫です。

七草粥は消化が良く、栄養価も高いため、子供の健康にも良い影響を与えます。

ただし、小さな子供には七草を細かく刻むなどして食べやすく調整することが望ましいです。

人日の節句の七草粥を作る際の簡単なレシピはありますか?

人日の節句の七草粥の簡単なレシピとしては、まず白米を水で軽く洗い、大量の水で炊き始めます。

米が柔らかくなったら、細かく刻んだ七草を加え、さらに煮込みます。

塩で味を整え、必要に応じて醤油やみりんで調味します。

シンプルながらも、七草の風味が楽しめるレシピです。

人日の節句を現代の生活で楽しむためのアイデアはありますか?

現代の生活で人日の節句を楽しむアイデアとしては、家族や友人と一緒に七草粥を作って食べることが挙げられます。

また、七草にまつわる話やその健康効果について学ぶのも良いでしょう。

子供たちには、七草を使った工作や絵画を通して、自然と季節の変わり目について教えるのも面白い方法です。

まとめ

1月7日に七草粥を食べるというのは知っていましたが、その日を「人日の節句」と呼ぶのは初めて聞いたように感じます。

中国の風習が日本に伝わったものだそうなので、もしかしたら同じように他の国から伝わってきて現在にも根付いている風習が他にもたくさんあるかもしれませんね。

コメント