おせち料理は、日本のお正月に欠かせない伝統的な料理ですが、その食べるタイミングは地域によって異なることがあります。

特に北海道や東北地方では、おせちを大晦日に食べる習慣が残っています。

この慣習の背景には、おせちがもともと年越しに食べる料理だったという歴史が関係しています。

それに対して、他の地域では元旦からおせちを食べ始めることが一般的です。

また、おせちの準備には時間がかかるため、作る時期も地域や家庭によって異なります。

今回は、地域ごとのおせちの食べるタイミングや準備について詳しく見ていきましょう。

おせちはいつ食べるのが正解?

おせちは正月に食べるという人の方が多いかと思われますが、おせちをいつ食べるのかは地域や家庭によって異なります。

元旦の朝に食べるという人、元旦のお昼に食べる人、元旦の夕食としておせちを食べる人もいるようです。

記事の冒頭で書いたように大晦日におせちを食べるという人も中にはいます。

どのタイミングで食べるのが正解なのかと言うと、「どのタイミングで食べても正解」という他はありません。

そもそも、こういった季節ごとの行事は地域によって異なることが多々あるので、「この日におせちを食べるのが正解!」と決めてしまうのは難しいことなのです。

なので、おせちをいつ食べるのかについては「大晦日と元旦のいつ食べても正解」というのが答えになります。

地域ごとで食べるタイミングが違う?

おせちをいつ食べるのかは地域ごとによる差が一番大きいかと思われます。

特に北海道と東北地方においては大晦日の夜におせちを食べるのが一般的なようです。

では、関東地方と関西地方にも同じような違いはあるのでしょうか?

他の地域ではどうなのでしょう?その違いを見てみましょう。

関東

関東地方では正月におせちを食べるのが一般的でしょう。

大晦日の夜は年越しそばを食べて、正月三が日はおせちを食べて過ごすのが関東でのおせちの食べ方になります。

おせちの起源はその年の豊作を神様に感謝してお供えしていたものが始まりですが、よく言われているのは「正月三が日は主婦が仕事をしなくても良いようにする」という意味があります。

おせちのラインナップはどれも日持ちする料理ばかりなのは、正月三が日に主婦が台所に立って料理をしなくても済むようにするためです。

要するに「正月三が日はお母さんに休んでもらおう」ということになりますね。

関西

関西地方ではいつおせちを食べるのかと言うと、関東地方と同じく正月に食べられています。

関東と関西ではおせちに使われる具材の一部が違うことはありますが、食べるタイミングには明確な違いはないようです。

おせちを正月に食べる習慣が根付いたのは江戸時代からだと言われています。

江戸時代は五節句が幕府によって決められた時代でもあり、その五節句には元旦も含まれていました。

当時は五節句で行う年間行事が重要視されていたようです。

元々は宮中行事だったようですが、それが庶民にも広まったことが現在のおせちの由来とされています。

地域別

正月ではなく大晦日におせちを食べる地域は北海道と東北地方です。

夕食におせちを食べた後に年越しそばを食べるのが習慣となっています。

何故こちらの地域だけ大晦日におせちを食べるのかと言うと、おせちは元々大晦日の夜に食べられていた料理だったからです。

それが正月に食べる料理へと変わっていったのは江戸時代後期からだと言われています。

しかし、当時は伝達手段が限られていたこともあり、そういった習慣が江戸から遠く離れた地域に広まるのが難しかったため、東北地方では大晦日におせちを食べるといった習慣が残ったようです。

北海道は蝦夷地だったことや他の地方から移住してきた人が多かったこともあり、大晦日におせちを食べるといった昔ながらの習慣が根付きやすかったことが考えられます。

また、北海道では大晦日におせちを食べて、正月にはその残りと寿司やお雑煮を食べる地域もあるようです。

おせちはいつから作る?

おせちは作るのに大変手間がかかる料理です。

煮しめのような下ごしらえの必要があるメニューの場合は特に時間が掛かるので、おせちを全て手作りするとなると作り始めるタイミングには余裕を持たなければなりません。

時間に余裕を持たなければなりませんが、おせちには日持ちするものとしないものがあるので保存期間も考慮してスケジュールを組む必要があります。

基本的には日持ちするものから先に作っていきます。

おせちで日持ちするのは、田作り・酢の物・煮物・焼き物の順です。

なので、作る順番と日付のスケジュールの例は以下のようになります。

12月28日…黒豆を煮る。紅白なます、酢レンコンを作り、数の子の塩抜きをする。

12月29日…昆布を戻す。黒豆を煮返す。数の子を煮汁に漬け込む。

12月30日…昆布巻き・伊達巻き・栗きんとんを作る。

12月31日…煮物と焼き物のメニューを作り、紅白かまぼこを切っておく。

おせちを全て手作りするのならば、このようなスケジュールになります。

おせちの意味や由来

おせちとは元々はその年の豊作を神様に感謝するために収穫した農作物などを捧げていた「節供」が由来しているとされています。

この節供が行事食として定着したのは奈良時代から平安時代ごろとされ、当時は宮中行事を執り行う際に出されていた料理だったようです。

節供が庶民にも広まったのは江戸時代からで、五節句が定められたのもこの頃のことです。

その五節句の中で新年を迎えた正月を一番重要とし、「正月にはおせちを食べる」という習慣が生まれたと言われています。

正月は年神様をお迎えする日でもあるので、おせちは年神様に振る舞う料理でもありました。なので、五穀豊穣や無病息災の祈願のために山の幸や海の幸といった豪華な料理が盛り込まれるようになったとされています。

また、現在のように料理一つ一つに意味が込められるようになったのは江戸時代後期からです。

おせちに関するよくある質問まとめ

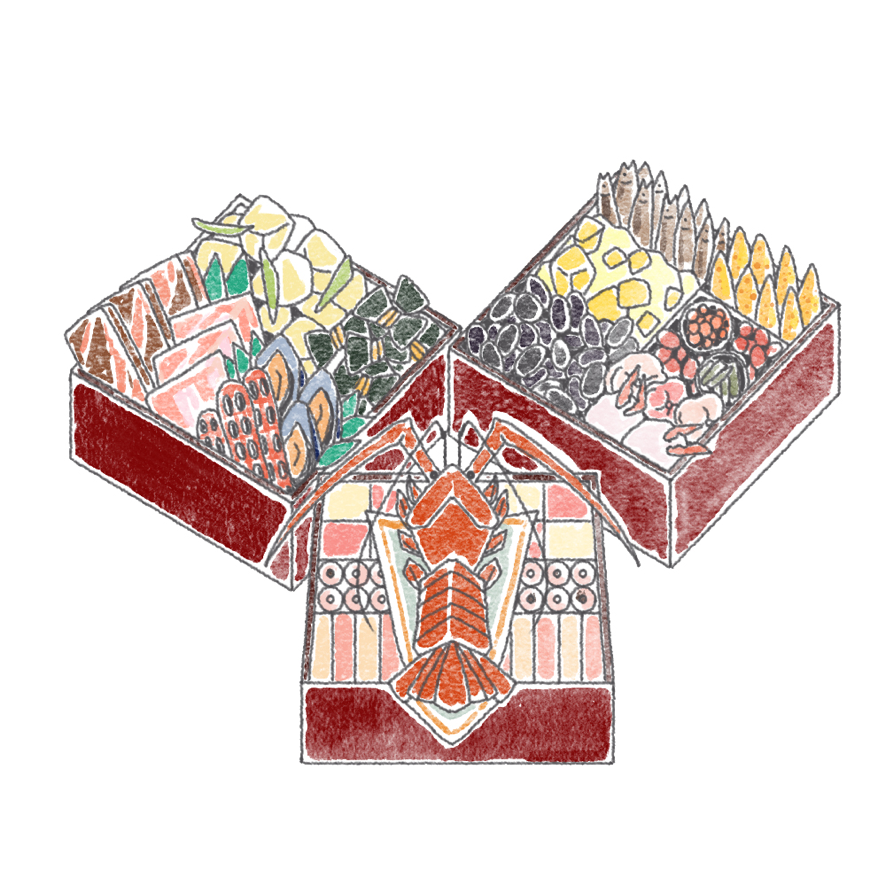

おせち料理とは何ですか、その意味や由来は何ですか?

おせち料理は、日本の正月に伝統的に食べられる特別な料理のことを指します。

これらの料理は、重箱に美しく盛り付けられ、新年の祝いの席で家族が共に楽しみます。

おせち料理の由来は、新年に新しい作業を始めることを避け、休息をとるため、保存がきく食べ物を事前に用意する習慣にあります。

各料理には、健康、長寿、繁栄など、幸運を願う意味が込められています。

おせち料理にはどのような種類がありますか?

おせち料理には様々な種類があり、それぞれ特別な意味を持っています。

代表的なものには、黒豆(健康)、数の子(子孫繁栄)、伊達巻(学問の進展)、栗きんとん(金運上昇)、たたきごぼう(家族の絆)などがあります。

地域や家庭によって異なるバリエーションがあり、伝統的なものから新しいスタイルのおせちまで、多岐にわたります。

おせち料理を作る際のポイントは何ですか?

おせち料理を作る際のポイントは、色々な色と味をバランス良く盛り付けることです。

おせち料理は見た目の美しさも重要で、色鮮やかな食材を使用し、食材の自然な色を生かすことが大切です。

また、それぞれの料理に込められた意味を理解し、それを家族に伝えることも、おせち料理を楽しむ上でのポイントとなります。

おせち料理はいつ、どのようにして食べるのが一般的ですか?

おせち料理は、一般的に正月の初日から数日間にわたって食べられます。

多くの家庭では、元旦の朝に家族が集まり、一緒におせち料理を食べて新年を祝います。

おせち料理は、元々保存をきくように作られているため、新年の初めの数日間を通じて少しずつ楽しむことができます。

おせち料理に関連する文化や伝統は、現代の生活にどのように適応していますか?

おせち料理に関連する文化や伝統は、現代の生活様式に合わせて多様な形で適応しています。

時間や手間をかけずにおせち料理を楽しみたいというニーズに応えて、スーパーマーケットや百貨店で予め作られたおせち料理が販売されるようになりました。

また、健康志向や個性を反映させたおせち料理も増え、ベジタリアン向けや軽めのおせちなど、さまざまなバリエーションが提供されています。

おせち料理の重箱にはどのような意味がありますか?

おせち料理の重箱は、それぞれの段に意味が込められています。

一般的に、重箱は三段で構成され、一段目には海の幸、二段目には山の幸、三段目には川の幸や煮物などが入れられます。

これは自然の恵みに感謝し、五穀豊穣や家族の健康、繁栄を願う意味があります。

また、重ねることで「重なる幸福」を象徴しているとも考えられます。

おせち料理を自宅で作る際のコツやポイントは何ですか?

おせち料理を自宅で作る際のコツは、事前の計画と準備が重要です。

まずはメニューを決め、必要な食材をリストアップします。

作業は効率的に分担し、数日前から少しずつ準備を始めると良いでしょう。

また、料理の色彩や盛り付けにも注意を払い、見た目にも美しく、食材の色を生かした盛り付けを心がけると良いです。

保存性を考慮し、食品を適切に冷蔵することも重要です。

おせち料理にはどのような健康的な要素がありますか?

おせち料理には多くの健康的な要素が含まれています。

たとえば、黒豆や数の子は良質なタンパク質源であり、栗きんとんや煮しめに使われる野菜はビタミンやミネラルを豊富に含んでいます。

また、おせち料理は保存性を考慮して作られているため、油っぽい料理が少なく、バランスの良い食事になりやすいです。

ただし、塩分や糖分が高い料理もあるため、適量を心がけることが大切です。

おせち料理の注文や購入時の注意点は何ですか?

おせち料理を注文や購入する際の注意点には、購入先の信頼性や品質、内容の確認が重要です。

提供元の評判やレビューをチェックし、食材の品質や調理方法、アレルギー情報などを事前に確認します。

また、価格や量も重要な要素なので、家族の人数や好みに合わせて適切なおせち料理を選ぶことが大切です。

注文は早めに行うことが望ましいですが、特に人気のあるおせち料理は早期に売り切れることがあるため、早めの予約が推奨されます。

近年のおせち料理のトレンドや新しいスタイルは何ですか?

近年のおせち料理のトレンドには、健康志向や個性を反映したものがあります。

たとえば、ベジタリアンやヴィーガン向けのおせち、低糖質や減塩などの健康に配慮したおせちが人気を集めています。

また、伝統的なおせちに加えて、イタリアンやフレンチなどの洋風おせちも登場し、多様な味覚を楽しむことができます。

さらに、一人暮らしや小家族向けのコンパクトなおせちも増えており、現代のライフスタイルに合わせた多様な選択肢が提供されています。

まとめ

おせちと言えばお正月に食べるものという認識でしたが、大晦日に食べる地域もあるというのは初めて知りました。

日本では共通の行事でもこのように地域によって異なることが多いので非常に興味深いですね。

おせちのように地域によっては食べるタイミングが違うという行事食も他にあるかもしれません。

コメント