1月7日、七草粥の日が巡ってくると、多くの日本人がこの伝統的な料理を食べます。

しかし、その背景には単なる習慣以上の深い意味があるのをご存知でしょうか?

七草粥は、新年の始まりを祝い、無病息災を願う行事です。

さらに、年末年始の食べ過ぎによって疲れた胃腸を休める役割も担っています。

そして、七草粥に使用される七種類の野菜には、それぞれ独自の意味や歴史が込められています。

今回は、この昔ながらの習慣に隠された意味や、それぞれの草に込められた願いを深掘りしていきましょう。

七草粥をより豊かな文化的背景と共に味わうことで、新年を祝う心がより深まることでしょう。

七草粥はいつ食べるのが正解?

七草粥は1月7日に食べるのが風習ですが、正確には1月7日の朝に食べるのが正解だそうです。

前日の1月6日の夜に春の七草を刻んで下準備をし、翌朝の7日に調理して七草粥を食べるのが本来の食べ方とされています。

何故1月7日に七草粥を食べる風習があるのかと言うと、この日は「人日の節句」という人のための節句だからです。

五節句に数えられているうちの一つで、この日は無病息災を願う日とされています。

また、おせち料理などのお正月のご馳走から日常の食事に戻るための区切りとも言われています。

要するにお正月のめでたい気分を切り替えるための食事というわけですね。

ところで、冒頭で朝に食べるのが正解と書きましたが、現在では朝昼晩のいつ食べてもOKです。

食べるタイミングが遅れても大丈夫?

時間がなかったり、仕事が忙しいなどそれぞれの事情で七草粥を食べるタイミングを逃してしまったという人も中に入るでしょう。

七草粥は1月7日に食べるのが風習ですが、多少なら遅れて食べても大丈夫です。

七草粥は無病息災を願うためや厄払いに食べられてきた食事なので、その日に必ず食べなければいけないということはありません。

七草粥を食べること自体にに意味があるので、少しくらいなら遅れてしまっても気にせずに、自分のタイミングに合わせて食べても大丈夫だと思われます。

七草粥を食べる意味や由来

七草粥は無病息災を願うと共に、お正月のご馳走による食べ過ぎ・飲み過ぎで疲れた胃袋の疲労回復させる意味でも食べられています。

元々は中国にあった風習が平安時代に日本に伝わったのが由来とされています。

古来中国では1月1日を鶏の日、1月2日を犬の日、1月3日をイノシシ(もしくは豚)の日、1月4日を羊の日…というように、1月1日から7日までの間に動物をそれぞれ割り当てて、その日はその動物を殺してはいけないという風習がありました。

1月7日は人の日とし、この日だけは犯罪者を処罰しなかったそうです。

その日を「人日の節句」とし、七種類の野菜を使ったお吸い物などを食べて無病息災を願っていたそうです。

一方日本には「若菜摘み」という年初めに若菜を摘んで新しい命から生命力をいただく風習がありました。

その若菜摘みと中国の人日の節句の行事食が混ざり、七種類の若菜を入れた七草粥を食べる風習へと変化し、江戸時代に人日の節句が五節句のうちの一つと定められたことで、現在の姿になったとされています。

七草の種類について

七草粥に使われる春の七草は「芹・薺・御形・繁縷・仏の座・菘(カブ)・蘿蔔(大根)」であることは、皆さんご存知の通りです。

何故この七種類が春の七草とされているのは定かではありませんが、この七種類には食欲増進・二日酔い解消・咳止め・気管支予防・解熱効果・肝臓回復効果などなど様々な効果が期待されています。

七草一つ一つにも意味が込められているので、一つずつ解説していきます。

芹

春の七草のトップバッターを飾るのは芹です。

水辺に競り合う様にして生えることが名前の由来です。

この名から「競り勝つ」という意味がこめられ、縁起のいい食材とされています。

独特の匂いが特徴で、解熱効果や胃を丈夫にする効果、利尿作用、血液をキレイにし高血圧や動脈硬化の抑制、血液中のコレステロールや老廃物を排出する効果など様々な効果が期待できます。

更にビタミンB2や鉄分、カルシウムなどの栄養素も豊富に含まれている栄養満点な食材でもあります。

薺

二番手は薺(なずな)です。

ぺんぺん草という名前の方が馴染み深いという人の方が多いかと思われます。

そうです、道端でよく見かけるぺんぺん草こそが春の七草の一つである薺なのです。

七草粥に使う場合は花芽を付ける前の若い芽の方を使用しています。

薺は「撫でて汚れを払う」という意味があり、縁起がいい植物とされています。

また、民間療法では古くから薬草として使われていたそうです。

そんな薺には解毒作用や利尿作用、止血作用の他に胃腸障害や高血圧、生理不順、むくみへの効果があります。骨粗しょう症改善に必要なビタミンKを多く含んでいます。

御形

御形は「ゴギョウ」または「オギョウ」とも言いますが一般的にはゴギョウです。

別名母子草とも呼ばれています。

「仏体」を表す縁起物とされています。

現在ではヨモギが草餅の材料に使われていますが、明治時代まではこの御形が草餅の材料として使われていたそうです。

そんな御形は喉の痛みや咳止めの効果があり、利尿作用やむくみの改善、内臓回復の効果も期待できます。喉の痛みと咳に効くことからハーブとしても知られています。

また、御形は七草粥の材料だけではなく、ハーブティーにして飲まれることもあるようです。

繁縷

繁縷は「ハコベ」、もしくは「ハコベラ」とも呼ばれている春の七草の一つです。

「繁栄がはびこる」という意味から縁起がいいとされていますが、道端や田畑などでよく見かける雑草なので見落とされがちな植物でもあります。

比較的どこでも見られる雑草ではありますが、中国では薬草として使用されていたようです。

日本では平安時代に書かれた「本草和名」という薬物書にも記されており、「万葉集」や島崎藤村の「小諸なる古城のほとり」にも繁縷が詩の中に登場し、更には正岡子規の俳句に使われていることから、日本人には馴染み深い植物とも言えるでしょう。

そんな繁縷の効果は腹痛の回復や鎮痛薬などがあります。

この他に気管支炎やリュウマチ、関節炎、胃炎、歯槽膿漏にも効果が期待できます。

繁縷には他に「コハコベ」「ミドリハコベ」「イトハコベ」の3種類あり、分類がややこしいとも言われている植物です。

春の七草に数えられる繁縷はコハコベの方です。

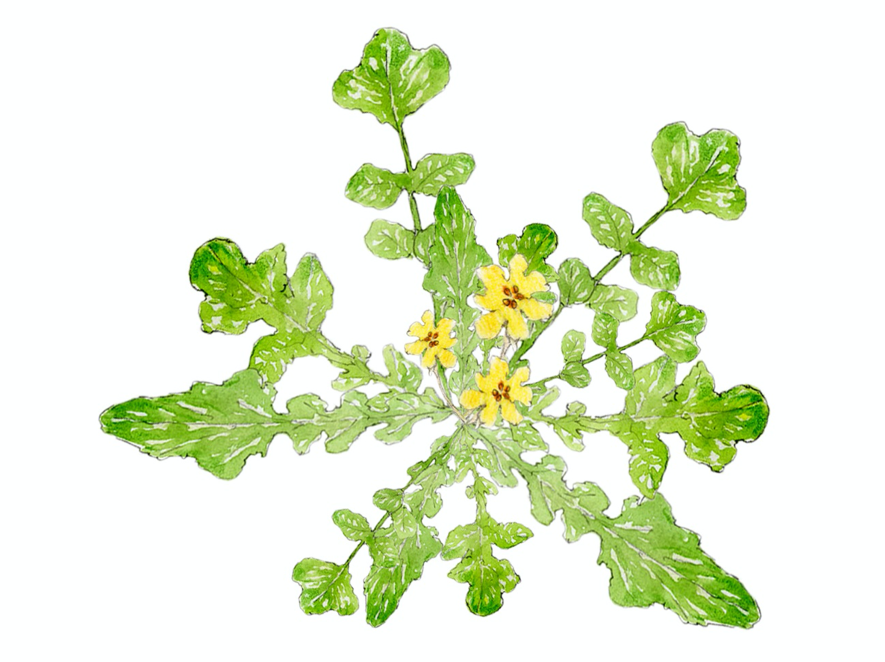

仏の座

春の七草の五番目手は仏の座です。

実は他にも仏の座と呼ばれている植物がありますが、こちらはサンガイグサという別名を持ち道端などに良く生えています。

ただし、こちらは食用ではありません。

春の七草に数えられる方の仏の座は別名小鬼田平子(コオニタラビコ)という名で呼ばれているキク科の植物です。

何故このようなややこしい名が付いたのかと言うと、小鬼田平子の葉が放射線状に広がる様子が仏様が座る連座のように見えたのが由来だそうです。

そんな子小鬼田平子こと仏の座には胃を健康にしたり、食欲増進や整腸作用の効果があります。

この他には歯痛や筋肉痛への鎮痛薬としての効能や高血圧予防の効果も期待できます。

菘

菘は「スズナ」と読み、「鈴菜」とも書きます。

可愛らしい名前ですがお漬物などではお馴染みのカブのことです。

現在の呼び名はカブですが、こちらの記事では菘の名前で統一して書きます。

菘は鈴のような姿をしていることから「神を呼ぶ鈴」と縁起物とされてきました。

日本以外にも古代中国やギリシャ、ヨーロッパなどでも食されている野菜の一つです。

そんな菘には胃腸を整え、商家を促進させる働きがあります。

この他に腹痛予防や風邪予防、便秘予防、胃潰瘍や胃炎の予防にも効果的とされています。

また、しもやけやそばかすとったスキンケアへの効果もあります。

根の部分と葉の部分にはそれぞれ栄養素があり、特に葉の部分にはビタミンA やビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、カルシウム、鉄分、食物繊維が豊富に含まれており栄養価が高いと言えます。

蘿蔔

最後を飾る蘿蔔は「スズシロ」と読みます。

「清白」とも書き、お洒落な名前なのですが、実は日本人にはお馴染みの大根の昔の呼び名のことです。

大根の根が白いことから「穢れのない純白さ」を表すとして蘿蔔と呼ばれていたとされています。

菘(カブ)と同じく、この記事では蘿蔔の名前で統一して解説します。

蘿蔔は昔から「医者いらず」と呼ばれるほど栄養価の高い野菜の一つです。

沢庵やお新香などでよく食される蘿蔔の根の部分には消化酵素とビタミンCが豊富に含まれており、葉の部分もビタミンやミネラル、カルシウム、鉄分、βカロテンなどの栄養価が豊富です。

そんな蘿蔔には風邪予防と消化促進、便秘の解消、解毒作用、血栓防止作用、冷え性、胃炎といった健康面において非常に効果的です。

また美肌効果も期待できる食材でもあります。

七草粥に関するよくある質問

七草粥とは何ですか、そしてその由来は何ですか?

七草粥は、日本の伝統的な行事食で、1月7日に食べられます。

これは春の七草を入れたシンプルな粥で、消化を助け、新年の始まりに体を休めるために食べられます。

その由来は中国の風習にさかのぼり、日本では平安時代から食べられるようになったとされています。

七草は春の訪れを告げる野草であり、これらを食べることで無病息災を願います。

七草粥に使われる七草とはどのようなものですか?

七草粥に使われる七草は、セリ、ナズナ、ゴギョウ(すずな)、ハコベラ、ホトケノザ、スズシロ(すずな)、タビラコです。

これらの草は、春の訪れを感じさせる初春の野草で、日本各地で自生しています。

これらの草は、それぞれ健康や長寿に良いとされ、古くから重宝されてきました。

七草粥の健康効果について教えてください。

七草粥は消化が良く、胃腸を休める効果があります。

年末年始の食べ過ぎによる胃の負担を軽減し、体をリセットするのに適しています。

また、含まれる七草はビタミンやミネラルを豊富に含み、免疫力を高め、風邪の予防にも役立ちます。

体を温め、新しい年の健康を願う意味も込められています。

自宅で七草粥を作る際のポイントは何ですか?

自宅で七草粥を作る際のポイントは、まず七草をきれいに洗い、細かく刻むことです。

粥は白米を水で煮込み、柔らかくすることが基本です。

七草は粥がほぼ出来上がった時点で加え、煮すぎないように注意します。

シンプルな味わいが特徴なので、塩や醤油で軽く味付けをする程度に留めるのが良いでしょう。

七草粥を食べることによる文化的な意義は何ですか?

七草粥を食べることには、単に健康を願う以上の文化的な意義があります。

これは日本の季節の移り変わりを感じ、自然とのつながりを意識する機会を提供します。

また、伝統的な習慣を守ることで、家族やコミュニティ間の絆を深め、年始の大切な時間を共有することができます。

七草粥の正しい食べ方や習慣について教えてください。

七草粥の伝統的な食べ方は、1月7日の朝に、静かな環境でゆっくりと食べることです。

これは一年の健康を願い、新年の忙しなさから一息つく時間とされています。

粥は薄味で、シンプルな味わいを楽しむことが重要です。

また、家族や友人と一緒に食べることで、共同体の絆を感じることもこの習慣の一部です。

七草粥に用いる七草が手に入らない場合の代替案はありますか?

伝統的な七草が手に入らない場合、代替として一般的な野菜を使用することができます。

例えば、ほうれん草、小松菜、三つ葉などが適しています。

これらの野菜も同様にビタミンやミネラルを豊富に含み、健康に良い効果を提供します。

大切なのは、新年の始まりに自然の恵みを感謝し、体を労わることです。

七草粥を食べることの健康的な利点は何ですか?

七草粥を食べることの健康的な利点には、消化器官の休息と栄養の補給が含まれます。

粥は消化が良く、年末年始の食べ過ぎによる胃腸の負担を軽減します。

また、七草はビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含み、免疫力を高め、体を健康に保つのに役立ちます。

七草粥のための七草を選ぶ際のポイントは何ですか?

七草粥のための七草を選ぶ際には、鮮度と品質に注意を払うことが重要です。

新鮮で色鮮やかな野草を選び、できれば無農薬や自然栽培のものを選ぶと良いでしょう。

また、野草はしっかりと洗って土や残留農薬を取り除き、安全に食べられるように準備します。

七草粥は自宅で簡単に作ることができますか?

七草粥は自宅で簡単に作ることができます。

基本的には、白米をたっぷりの水でゆっくりと煮込み、柔らかくした後に刻んだ七草を加えます。

塩や醤油で軽く味付けをし、シンプルな味わいに仕上げます。

まとめ

何故1月7日に七草粥を食べるのかという、その意味や由来までは意識したことがありませんでした。

平安時代に伝わり、江戸時代には定着したようですが、こうしてみると、現在行われている年中行事のほとんどが江戸時代にその土台が作られたように感じます。

コメント