書き初めは新年に立てた目標や抱負を書くと同時に、書道の技術向上を願う伝統的な行事です。

起源は平安時代の宮廷文化にあり、江戸時代に一般庶民にも広がりました。

多くの人が元旦に行うイメージがありますが、実際には特定の日付や期間に書き初めが行われることが一般的です。

この記事では、書き初めの歴史的背景やその意味、書く時期のタイミングについて解説します。

新年を迎えるにあたり、書き初めを通じて一年の目標を再確認し、書道の腕前を高める機会にしてみてはいかがでしょうか。

書き初めの意味や由来

書き初めの由来は上記でも書いた通り、平安時代に貴族たちの間で行われていた宮中行事とされています。

宮中行事とは皇居において行われる祭祀のことを言います。

その宮中行事が江戸時代に寺子屋が普及したことで庶民にも広まったものが今の書き初めとなりました。

当時は現在のようにその年の抱負や目標を書くのではなく、元日の朝に汲んだ水で墨を摺って、その年の縁起のいい方角に向かって詩歌を書くというものだったようです。

現在ではその年の抱負や目標を書くことが主流となっていますが、書き初めには「字が上達するように」という意味があります。

その祈願のために、書き初めで書いたものを1月中旬に行われる行事「どんと焼き」で燃やす必要があります。

どんと焼きで書き初めを燃やした炎が高く上がれば字が上達すると言われています。

書き初めはいつ書くの?

書き初めは1月2日に行うのが通例とされています。

宮中行事として行われていた時代でも旧暦で1月2日に行われていたので、その名残です。

また、1月2日は「事始め」と言われる日でもありました。

昔はこの日に農作業の準備やお店の商品の出荷を始めていたそうです。

このことから、1月2日に一年の目標や抱負を決めて書き初めに記せば成就するとされています。

なので、書き初めをするのならこの日に行うのがいいかもしれません。

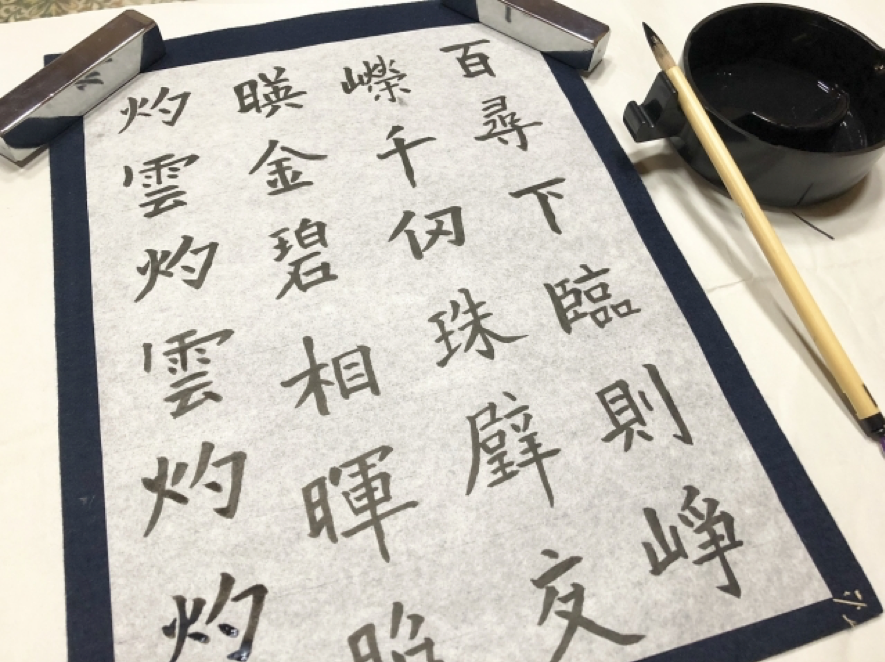

道具の選び方は?

書き初めの道具はどのようなものを選べばいいのか調べてみたところ、書道の基本道具と言われている文房四宝を揃えればいいそうです。

文房四宝とは書道における必須道具四つを指す名称で、その必須道具がこちらです。

この四つの道具が書き初めに必要な道具となります。

この中でも筆は原料が剛毛か柔毛かによって初心者向けと上級者向けに分類されています。

その中では剛毛筆と剛毛と柔毛をミックスして作られた兼毛筆が初心者向けとされ、特に剛毛筆は小学校の授業でも使われているタイプのものです。

柔毛筆は筆の穂が柔らかいため書道初心者には扱いにくく、上級者向けと言われています。

筆の長さや穂の太さでも上級者向けか初心者向けかに分けられ、穂先や軸が長いほど上級者むけとなります。

墨は使い勝手のいい墨汁がよく使用されています。

墨汁を使用する場合の硯はプラスチックやセラミックのものでも充分ですが、墨を摺って本格的に書きたい場合は天然石が原料のものが良いとされます。

硯は清潔に管理しないと墨が悪くなったり、悪臭を放ったりするので管理には気を配らなければなりません。

紙は厚さによって筆の滑り具合が大きく変わってきます。

なので、力強い字を書きたい場合は厚めの紙を、滑らかな字にしたい場合は薄めの紙のように書きたい字体によって使い分けられています。

書き初めでどんな言葉を書けばいい?

いざ書き初めを書こうとすると、どんな言葉を書けばいいのか悩んでしまいますよね。

基本的にはその年の目標や抱負を表す四字熟語や二文字の言葉を書くと良いとされています。

目標や抱負に使える四字熟語と二文字の言葉はたくさんあるので、その中から書き初めにぴったりのものをまとめてみました。

二文字の言葉

四字熟語

これらの他にも新年の目標や抱負に相応しい四字熟語や二文字の言葉がまだまだあります。

自分の目標や抱負に合う「これだ!」と思う言葉を選びましょう。

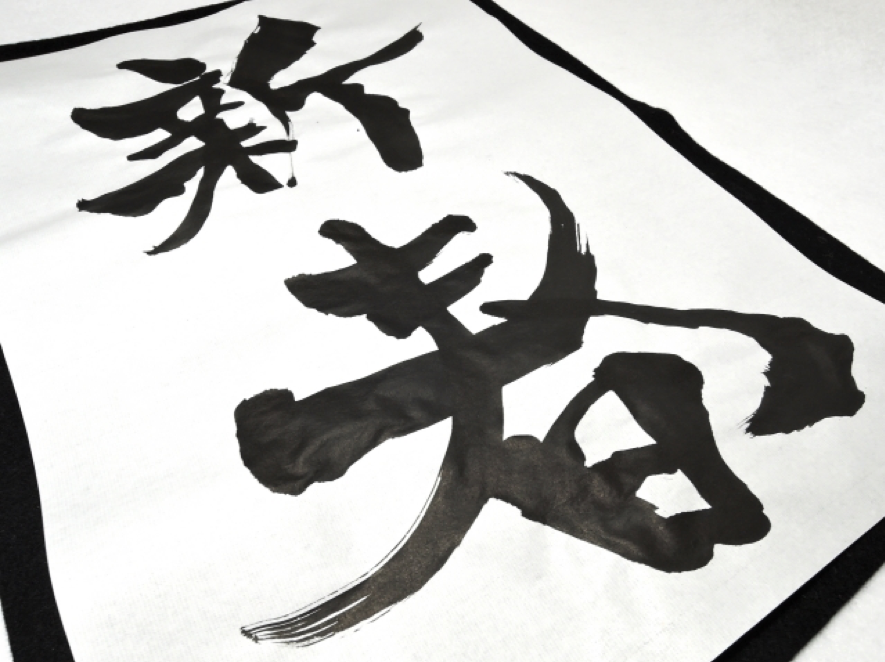

定番の言葉はこちら!

書き初めで定番の言葉と言えば、やはり「新春」でしょうか。

新年や初春を指す言葉なのでお正月にぴったりの言葉ですね。

あとは、空に羽ばたくという意味の「飛翔」という言葉もよく書かれるのではないかと思われます。

四字熟語だと「謹賀新年」というのもあります。

勉強もスポーツもできるという意味の「文武両道」、出会いを大切にという意味の「一期一会」も書き初めの定番の言葉として挙げられます。

「一生懸命」や「無病息災」という言葉もぴったりですね。

書き初めに関するよくある質問まとめ

書き初めとは何ですか、またその目的は何ですか?

書き初めは、日本の伝統的な年始の行事で、新年になって初めて行う書道の練習です。

この習慣は、新年に向けて自己の心を新たにし、書道技術の向上を目指すことを目的としています。

また、書き初めを通じて、一年の抱負や目標を表現する文化的な側面もあります。

書き初めに適した言葉や文句はありますか?

書き初めには、自分の抱負や目標を象徴する言葉や、古典文学からの引用、四字熟語などが適しています。

多くの場合、個人の目標や希望を反映した言葉を選びます。

また、詩や名言、季節を感じさせる言葉を選ぶのも一般的です。

書き初めに必要な道具は何ですか?

書き初めに必要な基本的な道具には、筆、墨、硯、書道用紙が含まれます。

初心者や学生の場合、書道セットが用意されていることが多いです。

また、下敷きや文鎮を使用すると、紙が動かないように固定でき、書きやすくなります。

書き初めの際の姿勢や持ち方に気をつけるべき点は何ですか?

書き初めを行う際の姿勢は、背筋を伸ばし、腕が自然に動かせるようにすることが重要です。

筆の持ち方は、軽く握り、筆先が紙に垂直になるようにします。

姿勢や筆の持ち方に気をつけることで、文字のバランスが良く、美しい仕上がりになります。

書き初めの作品はどのように保存すれば良いですか?

書き初めの作品を保存する際は、まず十分に乾かすことが重要です。

乾燥後は、作品を清潔な紙やビニールで包み、直射日光や湿気を避けた場所に保管します。

また、書き初めの作品は、年間を通じての成長の記録としても価値があるため、整理しやすいように日付や内容を記録しておくと良いでしょう。

書き初めでよく使われる書体は何ですか?

書き初めでよく使われる書体には、楷書(かいしょ)、行書(ぎょうしょ)、草書(そうしょ)などがあります。

楷書は基本的な書体で、字形がはっきりしており初心者にも適しています。

行書や草書はもう少し進んだレベルで、流れるような筆使いが特徴です。

書き初めでは、これらの書体を使って、技術や表現力を試すことが一般的です。

書き初めに適した紙の種類は何ですか?

書き初めに適した紙の種類には、半紙(はんし)が一般的です。

半紙は吸墨性に優れており、筆の動きがスムーズです。

また、書き初め用の特別な画仙紙(がせんし)を使用することもあります。

画仙紙は、より高品質で、墨の広がりや色合いが美しく表現されます。

書き初めの練習方法やコツは何ですか?

書き初めの練習では、まず基本的な筆の持ち方や筆運びをマスターすることが重要です。

文字のバランスや形に注意を払いながら、ゆっくりと丁寧に書く練習をすると良いでしょう。

また、模範となる文字を見ながら練習することで、正確な字形を身につけることができます。

継続的な練習が上達の鍵です。

書き初めを子供たちに教える際のポイントは何ですか?

子供たちに書き初めを教える際は、まず楽しく取り組めるようにすることが大切です。

簡単な文字から始め、徐々に難易度を上げると良いでしょう。

また、子供たちの年齢や発達に合わせて、筆の持ち方や姿勢を丁寧に指導することも大事です。

作品を褒めてやることで、子供たちの興味や自信を育てることができます。

書き初めの作品を展示する際のアドバイスはありますか?

書き初めの作品を展示する際は、作品が引き立つような場所を選びます。

直射日光が当たらない、湿気の少ない場所が適しています。

額縁に入れることで、作品を保護し、見栄えを良くすることができます。

展示する際は、作品の内容や制作した時の思い出などを添えると、より意味深い展示になります。

まとめ

これまでは何となく「お正月にやるもの」というのが書き初めへの認識だったのですが、その起源が平安時代で古い歴史があることに驚きでした。

書く言葉にもきちんと意味が込められていて奥が深いですね。

こうしてその由来や意味が分かると印象も変わってきて非常に興味深いです。

コメント