のし紙は様々な祭事で用いますが、使うタイミングとして多くなりやすいのがやっぱり引っ越しをするときの挨拶の時でしょう。

今回は引っ越しの挨拶の品物につけるのし紙についてのお話で、こののし紙の名前はどのように記載すればいいのか、無くてもいいのかどうかを調べていきます。

そもそも引っ越しの挨拶におけるのし紙のマナーは何なのかもチェックしましょう。

- 引っ越し挨拶の品物につけるのしに名前はなしで大丈夫?

- のしに書く名前の正しい書き方

- 同棲の場合の名前の書き方は?

- 引っ越し挨拶ののしで気をつけたいマナー

- 内のしと外のしどちらが正しいの?

- のしはどこで購入したらいいの?

- 引っ越し挨拶にオススメの品物はなに?

- 引っ越し挨拶に関するよくある質問

- 引越し挨拶って必要なの?

- 引越し挨拶はいつするのが良いの?

- 引越し挨拶はどうすればいいの?

- 引越し挨拶の内容はどうすればいいの?

- 引越し挨拶をしなかった場合はどうなるの?

- 引越し挨拶はどの程度の範囲にするのが良いの?

- 引越し挨拶で持っていくものは何が良いの?

- 気をつけるべきマナーはあるの?

- 引越し挨拶を受け取った場合は、どう返答すれば良いの?

- 引越し挨拶のタイミングで贈る手土産は何が良いの?

- 引越し挨拶はどのくらいの頻度で行うべきなの?

- 引越し挨拶をする際に気をつけることは何があるの?

- 引越し挨拶で使う言葉や表現はどうすればいいの?

- 引越し挨拶をしなければならない相手は、どのような範囲になるの?

- 気をつける服装や身だしなみはあるの?

- 引越し挨拶をする際に気をつけるべきことは何があるの?

- まとめ

引っ越し挨拶の品物につけるのしに名前はなしで大丈夫?

引っ越しの挨拶の品物につけるのし紙に名前を入れるかどうかについてですが、結論を記載すると『入れた方がメリットが色々と大きいので入れた方が良い』となります。

名前なしでも問題ないと筆者個人は思いますが、もらった側が不便になる可能性がありマナーがなっていないと思われる危険性もあるので、引っ越し挨拶におけるのし紙の名前無しは止めた方がいいでしょう。

昨今ではこういった挨拶も不要で名前無しでも問題ないという意見がかなり多くなってはいるのですが、名前がないとマナーがなっていないと思う人もやはりいるので、できれば入れた方が良いのです。

例外として、一人暮らしの女性は防犯の観点から名前を書かない方がいいとか、そもそも挨拶回りをしない方がいいという指摘もありますので、一人暮らしの女性になるとちょっと状況が変わってくると考えてください。

のし紙に名前を入れるメリットって何?

のし紙に名前を入れるメリットは以下のとおりです。

こういったメリットがあります。

『引っ越しをしてきた自分の名前を覚えてもらいやすくなる』というのは言葉の通りで、粗品に名前が書いてあるため一回だけの挨拶よりは覚えて貰える確率がアップします。

そして『もらった側が誰からもらったのかを判別しやすくなる』というのは引っ越しシーズンになるとこういった粗品を複数貰う人が当然出てくるので、名前無しだと誰から貰ったのかがわからなくなる可能性があるのです。

一人だけ名前無しならまだいいのですが、複数人から名前無しの粗品を貰ってしまうと誰から貰ったのかの判別が後からはかなり付きにくくなり貰った側がちょっと困ります。

『読みにくい名字や読み方が複数ある名字であってもフリガナをつけることで読んでもらえるようになる』というのは、そのままの意味で読みにくい名字や読み方が複数ある名字を間違えることなく読んで貰えるようになるのでフリガナ付きののし紙をつけている方にとってのメリットとなります。

『引っ越し後の挨拶では名前を入れるのが当然といった考え方をしている人も多いので、そういった人達からマナー違反として見られない』はどちらかというとメリットというよりは、デメリットを回避できるという部分があり初対面での悪印象を減らせる可能性があるのです。

挨拶しないよりは印象は良くなりますが、マナーがなっていないとみられるとそれだけで減点されることはありますので、そういったマイナスイメージが付きそうな行動は出来るだけ省くことが重要になります。

のしに書く名前の正しい書き方

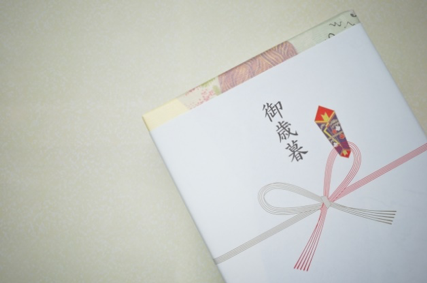

のし紙に名前を書くときの書き方はシンプルで、画像用に『お歳暮』の用に上段に『粗品』や『御挨拶』と記載したら、その下段に名前を書くというやり方になります。

名前を書くときは印刷するのも問題ないのですが、できれば毛筆や筆ペンなどを使って表書きよりも若干小さめのサイズを意識して名前を書くようにしましょう。

また、一般的なマナーとしては表札の記載とこの挨拶回りでの名前は一致させる必要があるので、そちらに合わせることも意識してください。

また、新居での挨拶で家族全員の名前を覚えてもらいたい人は家族全員の名前を書いてもokですし、読みにくい名字や複数の読み方がある名字ならばフリガナを書いてももちろん問題ありません。

同棲の場合の名前の書き方は?

同棲しているとちょっと書き方が変わってきます。

まず、結婚を前提にしている状態での同棲ならば、通常通りの書き方である表札と同じような書き方をしてください。

名義人や契約者の名前を書くと考えた方がわかりやすいかもしれません。

問題は同棲しているけど別に結婚を前提としていないときや、夫婦別姓の状態の人達です。

このときはのし紙に記載する名前は両者の名前にするのが一般的となります。

ただし、どういった経緯で同棲しているのかをあまり探られたくない人もいると思いますので、そういった人達は書かなくても問題ないという意見もあります。

しかし、色々と疑問を抱かれるのも面倒なのでできれば書いた方が良いと思うといった意見もあり、なんとも言えない状態なのです。

引っ越し挨拶ののしで気をつけたいマナー

引っ越し先の挨拶でのし紙を使うことになりますが、こののし紙にも色々とマナーやルールがあります。

こちらは何度か別の記事でも触れている事なのですが、重要な事柄になりますので再度ご確認ください(書いてある内容は他の記事と同じ)。

この5つのルールを守りましょう。

内のしと外のしについては後述するので、他の4つを見ていきます。

まず、水引は紅白で蝶結びの物を選んでください。

これは引っ越しという何度あってもうれしい慶事に使う時の水引になっているので、そういう物だと捉えてのし紙を選びましょう。

掛け方についてですが、これはのし紙が品物の裏面を見た時にどちら側が上になっているのかといったお話です。

このとき右側が上になっているのを引っ越しのような慶事で使う慶事掛けと呼び、左側が上になっているのがお悔やみが必要な状態で用いる弔事掛けとなっています。

内のしと外のしどちらが正しいの?

これは先ほども記載したように引っ越しの挨拶では包装した上から取り付ける外のしにした方が良いと言われています。

内のしを使った方が良いという指摘もネット上ではあるのですが、実際にこういった包装をしている方々の記事を見た限りでは一般的には外のしが主流であり内のしは稀な状態となっているので、外のしにすることを意識しましょう。

のしはどこで購入したらいいの?

のし紙はホームセンターでもヨドバシのような家電量販店でも、文房具屋でもネット通販サイトでもどこでも売っています。

また、家にプリンターとパソコンがあるという方ならば、ネット上で無料の加工できるのし紙がテンプレートとして利用することが出来るのでそちらを使うことが出来れば、用紙代だけで済むでしょう。

引っ越し挨拶にオススメの品物はなに?

引っ越し挨拶に持っていく品物につける熨斗について詳しく解説してきましたが、ここではどんな品物が喜ばれるのかを具体的にみていきます。

もらっても困らないオススメの品物は、日用品・タオル・日持ちのするお菓子などが挙げられます。

賞味期限の近いお菓子や食べ物を渡してしまうと渡された側はすぐに食べないといけないので、日持ちのする食べ物の方が望ましいです。

そういったことを考えると、無難に日用品を渡す方がいいでしょう。

引っ越し挨拶に関するよくある質問

引越し挨拶って必要なの?

引越し挨拶は、新しい住所に移る際に隣人や地域の人々に挨拶することで、良好なコミュニケーションを築くために必要です。

また、挨拶をすることで、自分たちが新しい地域に住むことをアピールし、地域の人々とのつながりを深めることもできます。

引越し挨拶はいつするのが良いの?

引越し挨拶は、引っ越した後1週間以内に行うのが一般的です。

引っ越した日から数日以内に、挨拶に訪れるための準備をすることをお勧めします。

引越し挨拶はどうすればいいの?

引越し挨拶の方法は、手紙、電話、直接訪問など、様々な方法があります。

手紙で挨拶する場合は、丁寧な文章を書き、自己紹介をし、連絡先を添えて送ります。

電話での挨拶の場合は、相手の都合を確認し、簡潔に自己紹介をしてから、挨拶をします。

直接訪問する場合は、挨拶に訪れる前に、簡単な自己紹介とともに、自分たちが引っ越してきた旨を伝える手紙をポストに投函することが良いでしょう。

引越し挨拶の内容はどうすればいいの?

引越し挨拶の内容は、簡潔かつ丁寧に自己紹介をし、挨拶の目的や感謝の気持ちを伝えることが大切です。

また、自分たちの住まいや家族構成、趣味や興味など、相手との共通点や話題を探り、コミュニケーションを深めることも良いでしょう。

引越し挨拶をしなかった場合はどうなるの?

引越し挨拶をしなかった場合、地域の人々からの評判が悪くなる可能性があります。

また、地域の人々とのコミュニケーションが希薄になり、孤立してしまうこともあります。

引越し挨拶はどの程度の範囲にするのが良いの?

引越し挨拶の範囲は、自分たちの住んでいる建物や周辺の地域を中心に、できるだけ多くの人々に挨拶することが望ましいです。

また、特に隣人には、丁寧な挨拶とともに、近隣生活に関する注意点やルールについても伝えることが大切です。

引越し挨拶で持っていくものは何が良いの?

引越し挨拶で持っていくものは、手土産や名刺、自己紹介用のカードなどがあります。

手土産は、お菓子や飲み物など、相手に気軽に受け取ってもらえるものが良いでしょう。

名刺や自己紹介用のカードは、自分たちの連絡先や住所、自己紹介を記載したものを用意しておくと、相手とのコミュニケーションがスムーズになるでしょう。

気をつけるべきマナーはあるの?

引越し挨拶で気をつけるべきマナーは、相手の都合に合わせて訪問すること、丁寧な自己紹介をすること、挨拶の目的を明確にすることなどがあります。

また、訪問時には、相手が用意してくれたお茶や飲み物を丁寧に受け取り、靴を脱いで訪問するなど、地域の人々との良好な関係を築くためのマナーを守ることが大切です。

引越し挨拶を受け取った場合は、どう返答すれば良いの?

引越し挨拶を受け取った場合は、相手に対して丁寧に応対することが望ましいです。

手紙であれば、返信用の封筒を添えておくと、相手が手軽に返信することができます。

また、直接訪問の場合は、相手の都合に合わせて、お茶や飲み物を用意したり、自己紹介をしたりすることが大切です。

引越し挨拶のタイミングで贈る手土産は何が良いの?

引越し挨拶のタイミングで贈る手土産は、相手に気軽に受け取ってもらえるものが良いでしょう。

お菓子や飲み物、季節の果物や花などが代表的な手土産として挙げられます。

また、相手の好みや地域の特産品に注目して、手土産を選ぶことも良いでしょう。

引越し挨拶はどのくらいの頻度で行うべきなの?

引越し挨拶の頻度は、相手との関係性や地域の状況によって異なりますが、季節の変わり目や祝日など、特別なイベントの際には、再度挨拶をすることが良いでしょう。

また、近隣で何か問題が起きた際には、改めて挨拶に訪れることで、信頼関係を深めることができます。

引越し挨拶をする際に気をつけることは何があるの?

引越し挨拶をする際に気をつけることは、相手のプライバシーや個人情報を尊重すること、挨拶の目的を明確にすること、訪問前に手紙などであらかじめ挨拶の意向を伝えることなどが挙げられます。

また、相手の都合に合わせて訪問することや、訪問時には手土産を持参することも、マナーとして重要です。

引越し挨拶で使う言葉や表現はどうすればいいの?

引越し挨拶で使う言葉や表現は、相手に対する丁寧な言葉使いが大切です。

自己紹介の際には、名前や家族構成、趣味や興味を簡潔に説明すると良いでしょう。

また、相手の住まいや地域に関する質問をすることで、相手との共通点を見つけることができます。

最後に、感謝の気持ちを伝える言葉を添えることで、挨拶の意義をより深く印象づけることができます。

引越し挨拶をしなければならない相手は、どのような範囲になるの?

引越し挨拶をしなければならない相手は、自分たちが住む建物や周辺地域に住む人々が中心となります。

特に、隣人や近隣に住む人々には、丁寧な挨拶とともに、近隣生活に関する注意点やルールについても伝えることが大切です。

また、地域の人々とのコミュニケーションを築くためにも、できるだけ多くの人々に挨拶することが望ましいです。

気をつける服装や身だしなみはあるの?

引越し挨拶をする際に気をつける服装や身だしなみは、清潔感があることが大切です。

特に、直接訪問する場合には、普段着ではなく、清潔な服装を心がけることが望ましいです。

また、髪型やネイルなども、清潔であることが基本です。

引越し挨拶をする際に気をつけるべきことは何があるの?

引越し挨拶をする際に気をつけるべきことは、相手に対する敬意と配慮が大切です。

具体的には、相手の都合に合わせて訪問すること、挨拶の目的を明確にすること、訪問前に手紙などであらかじめ挨拶の意向を伝えること、丁寧な自己紹介をすることなどが挙げられます。

また、相手が用意してくれたお茶や飲み物を丁寧に受け取ったり、挨拶後には手紙や電話などでお礼を伝えたりすることも、良好な関係を築くために大切です。

まとめ

以上、いかがだったでしょうか。

今回は引っ越し挨拶の品物につけるのしに名前はなしで大丈夫かどうかについてお話ししました。

のし紙がなくても大丈夫という意見も確かにありますが、何回か引っ越しをしたことがある筆者の経験や回りのご年配の方々の意見を聞いてみるとやっぱり無いとなんとなくでも失礼に感じてしまうという方がいたので止めた方が良いと思います。

こういったマナーは相手がどのように受け取るのかで変わってくるものであり、自分の意見を押し通すところではありませんので、そういうものだと呑み込んで行動した方が良いでしょう。

コメント