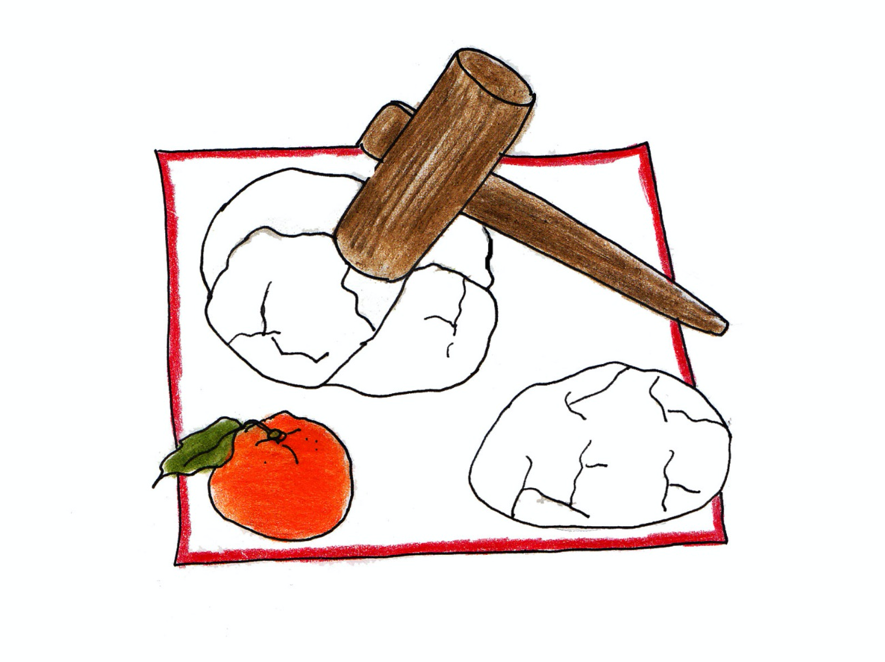

鏡開きは、お正月に飾られた鏡餅を木槌で割り、お雑煮やお汁粉にして食べる日本の伝統的な風習です。

この習慣の意味は、年神様からの力を受け取り、無病息災を願うことにあります。

鏡開きの起源は、武家のお正月の風習とされています。

また、鏡餅は神社で祀られる御神体の形に似ていることからその名がつけられました。

この記事では、鏡開きと鏡餅の由来や意味を詳しく解説しています。

日本の年中行事の深い意味を知る良い機会です。

鏡開きの意味や由来

鏡開きには無病息災を願うという意味があります。

年神様にお供えしていた鏡餅をおろして木づちで割り、それをお雑煮やお汁粉などにして食べるのが鏡開きの風習です。

鏡餅を食べることが何故無病息災に繋がるのかと言うと、それはお正月の期間は鏡餅が年神様の依り代になると考えられ、「鏡餅を食べて年神様から力を授かろう!」というのが理由と考えられます。

年神様から力を授かり、健康的な一年を過ごせますようにという願いが込められているわけですね。

そんな鏡開きは元々は武家がお正月に行っていた風習が由来とされています。

武家では昔、男性は鎧や兜にお供えした具足餅を、女性は鏡台にお供えした鏡餅をそれぞれ鏡開きの日に食べていたそうです。

その際は「餅に刃物を入れるのは切腹を連想させるから縁起が悪い」として、包丁などの刃物は使わず木づちで叩き割るようにしていたとされています。

鏡開きはいつするの?

鏡開きはいつやるのかと言うと、松の内が終わった1月11日に行うのが一般的です。

松の内とはお正月の松飾りを飾っておく期間のことを言います。

関東や関西で期間が異なり、関東では1月1日から1月7日まで、関西では1月1日から1月15日までとなっております。

これにより鏡開きをする日も関東と関西で変わります。

関東は冒頭で述べたように1月11日が鏡開きの日です。

関西では1月20日を鏡開きの日としています。

昔は関東でも1月20日を鏡開きの日としていましたが、それが1月11日に変更されたのは江戸時代からです。

徳川第3代将軍徳川家光の命日が4月20日だったため、当時の幕府が「上様の月命日に鏡開きをするのはよくない」として、鏡開きの日を1月11日に変えたことがきっかけとされています。

関東だけ変更されたのは徳川幕府が江戸(今の東京)にあったため、関東はいわば徳川将軍のお膝元だったことから影響力も強かったことが理由と考えられます。

鏡開きの正しいやり方

鏡開きのやり方について説明します。

年神様にお供えした鏡餅を下げることから始まりますが、何か特別な手順を踏むことはないので堅苦しく構える必要は無いかと思われます。

その手順を以下にまとめてみました。

1.年神様に感謝の気持ちを捧げながらお供えしていた鏡餅を下げる。

2.固く絞った布巾で鏡餅の表面に付いたホコリやカビなどを丁寧に拭う。

3.木づちや金づちなどで鏡餅を叩き割る。一息で割るのではなく、少しずつ叩いてヒビを入れながら割るのがコツ。

4.割ったお餅をお雑煮やお汁粉などにして食べる。

以上の4つが鏡開きのやり方の手順になります。

鏡餅がカチカチになり過ぎていた場合の対処法は次の通りです。

鏡餅がカチカチに硬くなり過ぎていた場合は以上の対処法で試してみてください。

基本的にはこの対処法で解決できるようです。

鏡開きでやってはいけないこと

鏡開きをする際にやってはいけいこと。

それは、鏡餅を包丁などの刃物で切ることです。

これだけは絶対にやってはいけません。

何故かというと、鏡餅はお正月の間に年神様の依り代になるものなので、その鏡餅に刃物を入れるのは年神様に刃物を向けるということになるので失礼に当たるからです。

また、武家の風習の名残で「切腹を連想させるから鏡餅に刃物を入れるのはNG」という理由もあります。

この他に「鏡餅を刃物で切るのは縁起が悪い」というものもあるので、鏡餅を包丁などの刃物で切ることは避けてください。

鏡餅の意味や由来

鏡餅の名前の由来は形が鏡に似ていることから付けられたとされています。

昔の鏡は円い形のものが多く、現在でも神社では円い鏡が御神体として祀られています。

このことから分かるように鏡には神様が宿ると信じられていたため、その名を冠した鏡餅が年神様のお供え物として、年神様の依り代として扱われるようになったと考えられます。

そんな鏡餅には年神様が新年の福と共に分けてくれる魂=生きる力や生命力の象徴も意味しているそうです。

年神様の依り代となった鏡餅には神様の御魂が宿り、それが分け与えられる「年魂(としだま)」とされていました。

鏡開きで鏡餅を食べるのは、お餅に宿った生命力を年神様からいただくという意味があるようです。

鏡開きに関するよくある質問

鏡開きとはどのような行事ですか?

鏡開きは、正月に神棚や仏壇に供えられた鏡餅を取り下げ、開く儀式です。

この行事は、新年を迎えてから一定期間が経過した後に行われ、通常は1月11日に行われることが多いです。

鏡開きでは、鏡餅を割って、その後にそれを調理し、家族で食べることで、新年の祝福を分かち合います。

鏡開きの際の正しい鏡餅の割り方は何ですか?

鏡開きの際の鏡餅の割り方には、特別な方法があります。

まず、鏡餅を割る際には、包丁やハンマーは使わず、手や木槌などで優しく割ることが一般的です。

これは、鏡餅を切ることが縁を切ることにつながると考えられているためです。

また、割った鏡餅は通常、お汁粉やお雑煮などにして食べられます。

鏡開きはどこで行われるのですか?

鏡開きは、主に家庭や地域の集会、そして寺院や神社で行われます。

家庭では、正月に神棚や仏壇に供えた鏡餅を家族が一緒に割り、その後で食べます。

地域の集会では、地域社会の人々が集まって大きな鏡餅を共同で割り、神社や寺院では、訪れる人々と共に鏡開きが行われることがあります。

鏡開きの意味や由来は何ですか?

鏡開きの意味や由来は、新年の祝福を分かち合い、その年の繁栄を祈ることにあります。

鏡餅は、神様への供物として、新年に神棚や仏壇に供えられます。

鏡開きで鏡餅を割ることは、神様との絆を深め、家族や地域社会の繁栄を願う意味が込められています。

鏡開きに関連する風習や儀式はありますか?

鏡開きに関連する風習や儀式としては、鏡餅を供える際の儀式や、鏡餅を割る方法などがあります。

また、鏡餅を食べる際には、一緒に食べる食材や料理にも特別な意味が込められることがあります。

例えば、鏡餅を使ったお汁粉は、甘い味が家族の和を象徴するとされる場合があります。

これらの風習や儀式は、家族の絆や地域社会の和を大切にする日本の文化を反映しています。

鏡開きで割った鏡餅を食べる際の伝統的なレシピはありますか?

鏡開きで割った鏡餅を食べる際の伝統的なレシピには、お雑煮やおしるこ(甘い赤い豆のスープ)があります。

お雑煮は、地域によって異なる具材を使った日本の伝統的なスープで、鏡餅を入れて食べます。

また、おしるこに鏡餅を入れて甘く煮たものも人気です。

これらの料理は、鏡餅を美味しくお召し上がりいただく伝統的な方法として広く親しまれています。

鏡開きの際に注意すべきマナーやエチケットはありますか?

鏡開きの際のマナーとしては、まず鏡餅を割る際に神聖なものとして扱うことが重要です。

鏡餅を粗雑に扱ったり、不適切な道具で割ったりすることは避けるべきです。

また、割った鏡餅を食べる際には、それを共同で食すことで家族や仲間との絆を大切にする意識を持つことが望ましいです。

食事は、感謝の気持ちを込めていただくことが一般的なエチケットとされています。

鏡開きはどのような場所で行われるのが一般的ですか?

鏡開きは、一般的には家庭、地域のコミュニティ、神社、寺院などで行われます。

家庭では、家族が集まり、共に鏡餅を分かち合います。

地域の集会では、地域の人々が集まって鏡開きを行い、神社や寺院では、訪れる参拝者と共に鏡開きが行われることがあります。

これらの場所では、それぞれの伝統や習慣に従い、鏡開きが祝われます。

鏡開きの際、子供たちに伝えるべき教訓やメッセージは何ですか?

鏡開きの際、子供たちに伝えるべき教訓やメッセージには、感謝の心、家族や地域社会との絆の大切さ、新年の祝福を分かち合うことの意味が含まれます。

子供たちには、鏡開きの儀式が持つ文化的な意義や、それを通じて家族や友人との絆を深める機会であることを教えることが大切です。

また、新年の祝福を共に祝い、一年の繁栄を願うという伝統の意味を伝えることも重要です。

近年の鏡開きのトレンドや変化にはどのようなものがありますか?

近年の鏡開きのトレンドや変化としては、小規模な家庭や一人暮らし向けの小さな鏡餅を使うケースが増えています。

また、健康や多様性を意識した鏡餅の代替品、例えば砂糖を控えたものやアレルギー対応のものも見られます。

一方で、SNSを通じて鏡開きの様子を共有することが一般的になり、オンライン上で鏡開きの儀式を楽しむ人々も増えています。

伝統的な鏡開きの形式を守りつつ、現代の生活スタイルや価値観に合わせたアレンジが加えられている傾向があります。

まとめ

鏡開きと鏡餅の由来と意味にはどちらも「年神様への感謝や祈願」が関連しているようですね。

日本は昔から「自然万物には神様が宿る」と信じられていたので、その年の豊作祈願や感謝を万物に宿った神様に捧げていました。

自然の恵みによる豊かな生活への感謝する気持ちがあったようですね。

コメント