正月の初詣でよく目にする破魔矢は日本の伝統文化の象徴の一つですが、その意味や由来を詳しく知っている方は意外にも少ないです。

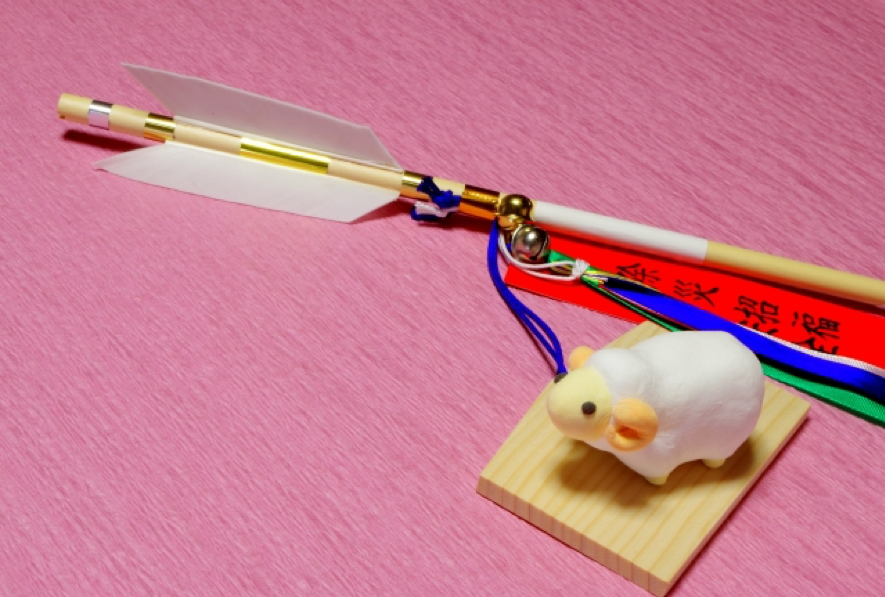

破魔矢は文字通り「魔を破る」ための矢とされ、古来より悪霊や災いから身を守るお守りとして家庭に飾られてきました。

この記事では、そんな破魔矢の意味や由来、飾り方について詳しく解説し、日本の伝統文化に対する理解を深めていただければと思います。

破魔矢を通じて、日本の年始の風習や文化の深さを感じてみてください。

破魔矢の意味や由来は?

矢には魔を破り、災いを祓う力があるとされ、破魔矢には一年の厄除けを願い、幸せを射止める招福祈願の意味があります。

破魔矢の由来はいくつか説があり、その年の農作物が豊作かどうかを占う行事、弓射が由来という説があります。

また、正月に行われていた弓の技を競う射礼からきているという説や破魔打(はまうち)と呼ばれる年占いという神事からという説もあります。

さらに江戸時代は子供が無事に成長することを祈り、縁起物である弓と矢が男の子に贈られました。

これの名残りで現在は矢だけを魔よけとして授かるようになったと言われています。

ちなみに女の子は羽子板を授けられていました。

破魔矢の矢の先は競技などで使用する矢と異なり、先が丸くなっているのが特徴です。

これは人を射るためのものではなく、邪気を射るための矢であることを意味しています。

破魔矢を飾る場所や方角

破魔矢を飾る場所として最も良いのは神棚や床の間です。

神棚や床の間に飾る場合は、どの方角に向けても問題ありません。

しかし、現在は神棚や床の間がない家が多くなっています。

その場合、外から邪気が入るのを防ぐために玄関やリビングに飾ることをおすすめします。

また、破魔矢を飾る場所には明確な決まりはありませんが、明るく朗らかな場所に飾るのが適しています。

ホコリが溜まっているような場所に飾るのは絶対にNGです。

また、破魔矢は飾るのにおすすめな方角があります。

破魔矢の矢は邪気を祓うので、凶の方角に破魔矢の矢の尖っているほうを向けるのが好ましいとされています。

凶の方角というのはその年の干支によって変わります。

干支にはそれぞれ方角が定められており、凶の方角は干支の方角の反対を意味します。

2020年を例にすると干支は子になります。

子の方角の反対は牛の方角になり、南180度が凶の方角となります。

この場合、南180度に矢の尖った先を向けて飾るのがより良い飾り方となります。

破魔矢の置き方や飾り方

破魔矢には置き方や飾り方にも決まりがあります。

とはいえ、厳格な決まりではありません。

可能な場合、このようにして飾るのが良い、と言われている飾り方になります。

まず、大人の頭よりも高い位置に飾ります。

これは破魔矢を下に飾ってしまうと人が神様を見下すことになるためです。

しっかりと見上げられる場所に飾るのが適しています。

また、矢の先端を上にして置くのも良くありません。

上、つまり天に矢を向けるということは神様に矢を向けることを意味してしまうからです。

そして、たとえば棚の上などに置いて飾る場合は神棚に物を飾る時と同じように、半紙を敷いてその上に飾るのが適切です。

また、破魔矢を飾る台である矢立というものも売られているので、より安全に飾りたい方にはおすすめです。

破魔矢を飾るのはいつからいつまで?

破魔矢は一年間飾っておいて良いものです。

一年間、その効果が続きます。

破魔矢は神社やお寺のみで授与されるものです。

そのため、一般的に市販されてはいません。

多くの場合が初詣に行き、破魔矢を授与されます。

その破魔矢は翌年の旧正月である1月15日まで飾っておくことができます。

また地方によっては正月飾りを1月7日までに片付けるのが良いとされる場所もあります。

その他、男の子のお祝いである初節句や上棟式などでも破魔矢を授与されることがあります。

この破魔矢を正月飾りとして飾る場合、12月13日から12月28日までの間に飾るのが良いです。

昔の日本では12月13日より正月を意味する松の内に入りました。

このため、現在でも正月飾りとして破魔矢を飾る場合は12月13日から飾り出すのが適しています。

12月29日や30日、31日は「二重苦」や「一夜飾り」を意味し、正月飾りを飾るには適していない日となっています。

破魔矢の正しい処分方法

破魔矢の処分は自分で行ってはいけません。

そもそも、破魔矢は処分ではなく「返納」すると言います。

返納する場所は神社やお寺です。

神社で授与された破魔矢は神社に、お寺で授与されたものはお寺に返納するということになります。

神社で授与されたものをお寺に返納する、またその逆も禁止されていることなので注意してください。

最も適した返納方法は小正月である1月15日に神社などで行われるどんど焼きに奉納することです。

その他、お焚き上げに奉納する方法もあります。

さらに、神社によっては破魔矢やお守りを納める場所がります。

多くの場合が賽銭箱があり、初穂料(または玉串料)を納めて奉納します。

金額は破魔矢を授与した時の金額と同様が好ましいです。

破魔矢に関するよくある質問まとめ

破魔矢とは具体的にどのようなもので、どのような目的で使用されますか?

破魔矢は、日本の伝統的なお守りで、特に新年に神社で購入されることが多いです。

長い矢には白い羽根や装飾が施されており、家族や事業の繁栄、無病息災を願うために家や会社などに飾られます。

破魔矢は悪霊や災いを払い、幸運を招く力があるとされています。

破魔矢はいつ、どこで購入するのが一般的ですか?

破魔矢は、一般的に新年の初詣の際に神社で購入されます。

特に1月の初めに行われる正月の行事期間中に多くの神社で販売されており、家庭や事業所で一年間の安全と繁栄を祈って飾られます。

神社によっては、破魔矢の種類や大きさ、価格に違いがあるため、選ぶ際にはその点を考慮すると良いでしょう。

破魔矢を飾る際の適切な場所や方向はありますか?

破魔矢を飾る際には、家の入口や居間など、人々が集まる場所に置くことが一般的です。

また、破魔矢を神棚に向けて飾る家庭もあります。

方向に関しては特に決まった決まりはありませんが、家族が頻繁に目にする場所に飾ると良いとされています。

破魔矢に込められた意味やシンボリズムは何ですか?

破魔矢には、災いや悪霊を退け、家族や事業の安全と繁栄を願うという意味が込められています。

矢が直進する特性から、邪気を払い、目標に向かってまっすぐ進む力を象徴しているとも考えられています。

また、白い羽根は清浄さを表し、様々な装飾は豊かさや幸運を呼び寄せる力があるとされています。

破魔矢の処分方法や注意点について教えてください。

破魔矢の処分方法には、神社で行われる「どんど焼き」や「破魔矢返し」などの儀式が一般的です。

これらは、一年間飾られた破魔矢を神聖な火で焼き清めることにより、感謝を表し、新しい破魔矢を迎えるための儀式です。

破魔矢を選ぶ際のポイントは何ですか?

破魔矢を選ぶ際には、サイズやデザイン、価格を考慮することが重要です。

家のスペースに合ったサイズを選び、デザインは家庭の雰囲気や個人の好みに合わせて選びます。

また、破魔矢はさまざまな価格帯がありますので、予算内で適切なものを選ぶことが大切です。

購入する神社やその由緒も、選択の際の一つの要素となり得ます。

破魔矢と他の正月飾りとの関係性はどのようなものですか?

破魔矢は他の正月飾りと共に、新年を祝い、家族の安全と繁栄を願うために飾られます。

門松やしめ飾りと同様に、破魔矢も新年の良きスタートを願うための装飾品として位置づけられています。

これらの飾りは、それぞれ異なる意味を持ちつつも、合わせて新年の祝福と幸運を家庭にもたらす役割を果たします。

破魔矢を家庭で飾る際の伝統的な風習は何ですか?

破魔矢を家庭で飾る際の伝統的な風習としては、新年の初詣で神社から購入し、家の目立つ場所、特に入り口近くや神棚に飾ることが一般的です。

これにより、家庭に幸運を招き入れ、一年中、家族を守護するとされています。

破魔矢は、新年の安全と健康を願う家庭の信仰の象徴でもあります。

破魔矢の色や装飾にはどのような意味がありますか?

破魔矢の色や装飾には、それぞれ特別な意味が込められています。

一般的に、白は純粋さや清潔さを、赤は魔除けや活力を象徴しています。

金色や銀色の装飾は繁栄と富を、松や竹、梅の装飾は長寿や不老長寿を意味します。

これらの色や装飾は、破魔矢の守護と祝福の力を強調しています。

破魔矢を購入する際、特定の神社を選ぶ理由はありますか?

破魔矢を購入する際に特定の神社を選ぶ理由としては、その神社の由緒や信仰の対象、歴史が挙げられます。

特定の神様に対する信仰や、家族の伝統、個人的な願いなどが、特定の神社から破魔矢を購入する動機となることがあります。

また、神社によって破魔矢の種類やデザインが異なるため、その特色や意味合いに惹かれることもあります。

まとめ

いかがでしたか?

初詣で目にすることは多いですが、何となく縁起物であるということしか意識したことなかった方も一気に破魔矢について詳しくなっていただけたのではないでしょうか。

ぜひ今度の初詣で破魔矢を授与し、一年の厄災を祓ってくださいね。

コメント