除夜の鐘は、日本の年末年始に欠かせない伝統的な行事です。

この「除夜」とは「大晦日の夜」を意味し、新年を迎える日の夜に鐘を鳴らすことから、この名がつけられました。

除夜の鐘を鳴らす理由、特定の時間帯に鳴らす意味、そして108回という回数に込められた意味は、日本の文化や宗教に深く根ざしています。

今回は、除夜の鐘に関するこれらの興味深い背景や意味を探り、その伝統の理由について探究してみます。

除夜の鐘の意味と由来は?

除夜の鐘の名前の意味は「除日の夜につく鐘」からきています。

除日の「除」という漢字には「古いものを除いて新しいものに移り変わる」という意味があります。

つまり除日とは、「旧年を除いて新しい年を迎え入れる日」で、そんな日に鐘をつくのは「煩悩を取り除いて、新しい気持ちで新年を迎えよう!」ということです。

そんな除夜の鐘は中国の宋時代に始められた鬼払いの文化が起源とされています。

その鬼払いの文化が日本に伝来したのは鎌倉時代です。

鎌倉時代は武家社会が始まった時代であると同時に日本の仏教が現在の形に確立された時代でもありました。

それ以前は国家のための宗教だったものが救いの道として庶民の間に広まり、新しい宗派も次々に生まれ、お寺側も信者を増やす必要性が出てきました。

そこで布教活動の一環として行われたのが除夜の鐘です。

大晦日に鐘を打ち鳴らすことで自分たちの宗派の寺があることを人々にアピールする手段としても使われていました。

108回のひとつひとつに意味はある?

ご存知の通り除夜の鐘は108回打ち鳴らします。

この108という回数は人間の煩悩の数だと伝えられています。

この他に1年間の月の数である12、二十四節気の24、七十二候の72を足した数が108だからという説と四苦八苦という言葉とかけた4×9+8×9=108が由来とする説などがあります。

今回は煩悩の数説の方で解説していきます。

煩悩とは人間の欲のことを指していますが、そのまま108個の欲があるということではありません。

人間の感覚器官である眼・耳・鼻・舌・身・意の6つとそれぞれへの感じ方である好・悪・平の3つ、それに対する浄・染の2つに過去・現在・未来の3つを6×3×2×3=108と計算することから、煩悩の数を108とするようです。

この108の煩悩を鐘をつくことでひとつずつ打ち消していくという意味があります。

年が明ける前に108回つくのではなく、大晦日のうちは107回鐘をついて、最後の一回である108回目は年が明けてから最初につくようです。

また、希望する人数が多い時は108回以上ならす場合もあります。

大晦日にするのはなぜ?

除夜の鐘を大晦日に鳴らすのは一種の儀式でもありました。

お寺の僧侶たちは日頃から修行を積んでいるので煩悩を払い、悟りを開くことができます。

しかし、修行を積んでいない一般人では煩悩を払うことが難しいとされていました。

除夜の鐘には修行を積んでいない一般人でも煩悩を払うことができるという信仰のもと、大晦日に除夜の鐘を打ち鳴らすという儀式が行われてきたのが由来です。

また、仏教では正月にもお盆と同じように先祖の霊をお迎えする儀式が行われていました。

時代の流れと共に正月は神道における「新年は年神様をお迎えしてその年の豊作祈願をする」という信仰へ移り変わり、大晦日に除夜の鐘を鳴らすという風習のみが現在まで残ったともされています。

除夜の鐘が始まる時間は?

除夜の鐘が始まる時間は何時ごろなのかというと、年が明ける前までに鐘を107回ついて、108回目は新年につくのが伝統なので時間に余裕を持たなければなりません。

そのため、ほとんどのお寺では深夜22時30分から23時頃には始めるようにしています。

お寺によっては希望者に鐘をつかせてくれるところもあるようですが、回数が決められていて尚且つ時間も守らなければならないので、基本的には先着順になるそうです。

終了時間は日付が変わった深夜0時頃ですが、希望者全員に鐘をつかせてくれる所では深夜1時頃とお寺によって異なります。

鐘をつくタイミングは?

除夜の鐘をつくタイミングは遅くても22時40分頃となります。

日付が変わる深夜0時までに107回つかなければならないので、年が明けたら108回目がつけるように調整しなければなりません。

1分につき1回鐘をつくとして計算すると、年が明ける前までに107回つくには1時間45分はかかってしまいます。

なので、鐘をつくタイミングは紅白歌合戦が終盤に差し掛かる頃の22時半過ぎとみて良いでしょう。

除夜の鐘に関するよくある質問まとめ

除夜の鐘とは何ですか、そしてどのような意味がありますか?

除夜の鐘は、日本の年越しの伝統行事で、大晦日の夜に寺院で鐘を108回鳴らす儀式です。

これは、人間が持つ108の煩悩を取り除き、清らかな心で新年を迎えるためのものとされています。

各鐘の音は煩悩の数に対応しており、年の終わりにそれらを払い落とす意味が込められています。

除夜の鐘はどこで聞くことができますか?

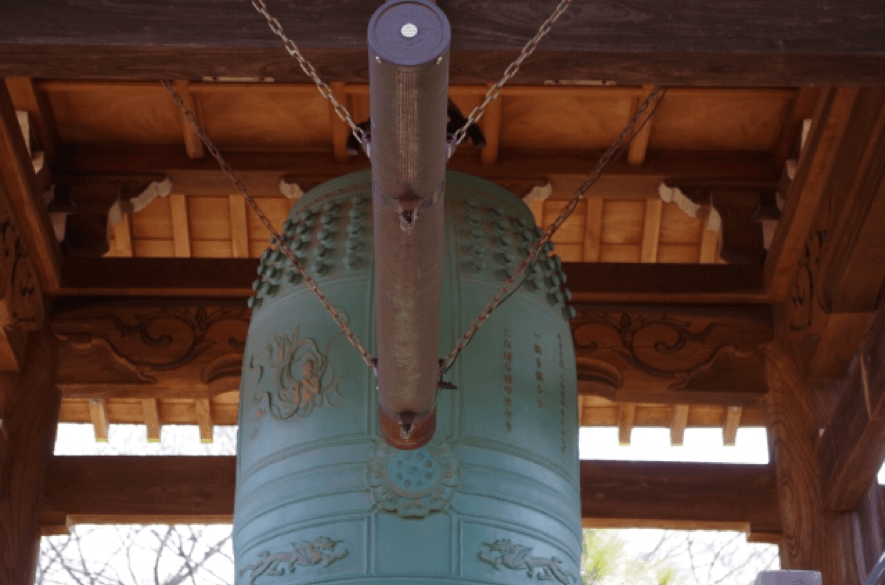

除夜の鐘は日本全国の多くの寺院で聞くことができます。

特に、各地の有名な寺院では大勢の参拝者が集まり、年越しの瞬間に鐘を鳴らす光景は壮観です。

地域によっては、市民が実際に鐘をつくことができる場所もあります。

除夜の鐘に参加する際のマナーやルールはありますか?

除夜の鐘に参加する際のマナーやルールには、静かに行動し、他の参拝者を尊重することが含まれます。

寺院によっては、鐘をつく順番待ちの列ができることがあり、その際は順番を守ることが重要です。

また、撮影禁止や静寂を求める場所もあるため、事前に寺院のルールを確認することをお勧めします。

除夜の鐘はどのようにして鳴らされますか?

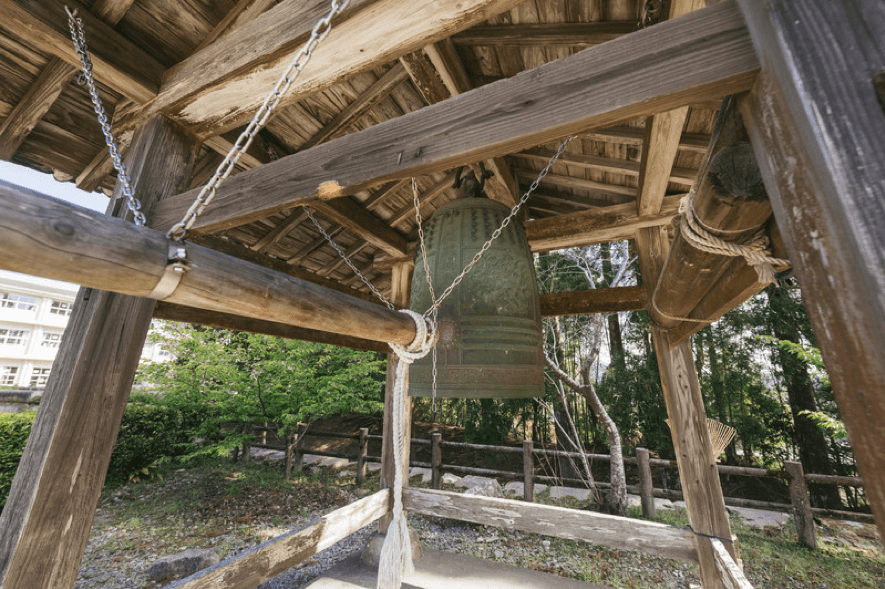

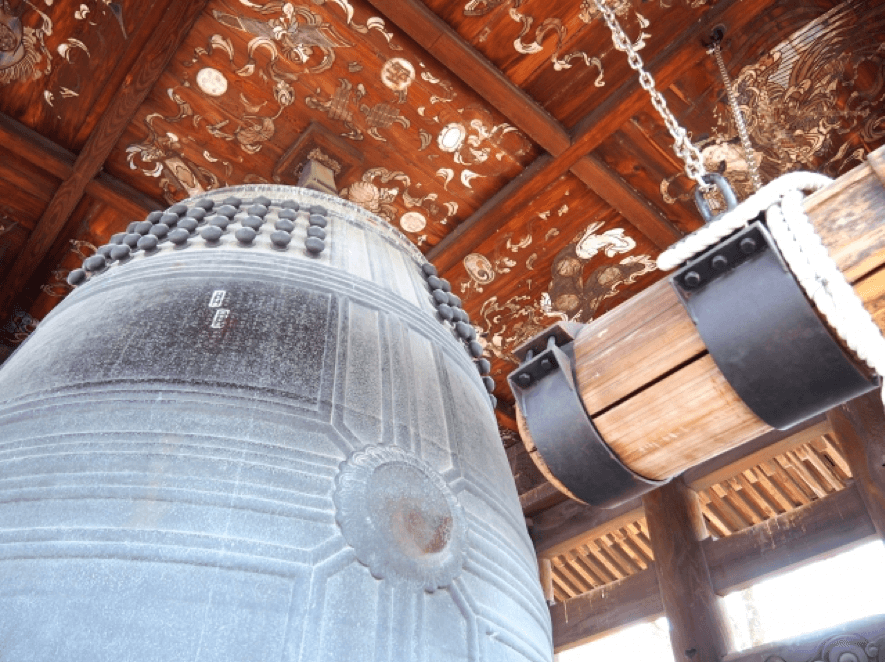

除夜の鐘は、寺院の鐘楼で大きな撞木(しゅもく)を使って鳴らされます。

撞木を振り回し、鐘に打ち付けることで深く響く音を発します。

この行為は、一年の終わりを告げ、新たな年への希望を象徴しています。

一般の参拝者も、順番に鐘をつくことが許されている場所が多くあります。

除夜の鐘の歴史や起源は何ですか?

除夜の鐘の歴史や起源は、仏教の教えに深く根ざしています。

日本における除夜の鐘の習慣は、平安時代に始まったとされており、仏教の煩悩の教えに基づいています。

年末に108回の鐘を鳴らすことで、過ぎ去る年の間に積み重ねられた心の重荷を払い落とし、清新な気持ちで新年を迎えるためのものとされてきました。

除夜の鐘が108回鳴らされる理由は何ですか?

除夜の鐘が108回鳴らされるのは、仏教で言われる人間の108の煩悩を象徴しています。

煩悩とは、人間の心の迷いや欲望のことで、これらを一つずつ払い落とすために108回鐘を鳴らすとされています。

この伝統は、新年を清らかな心で迎えるための儀式として重要な意味を持ちます。

除夜の鐘の響きにはどのような効果がありますか?

除夜の鐘の響きには、心を落ち着かせる効果があります。

深くて響き渡る音は、聞く人の心に平穏をもたらし、内省と自己反省の時間を提供します。

また、新年への移行を象徴する音として、希望や新たな始まりへの期待感を高める効果もあります。

子供たちも除夜の鐘に参加できますか?

多くの寺院では、子供たちも除夜の鐘に参加できます。

子供たちにとって、鐘をつく体験は楽しく、文化的な教育の一環となり得ます。

ただし、鐘をつく際には大人の監督が必要です。

寺院によっては、子供たちのための特別な鐘つき体験を提供していることもあります。

除夜の鐘に合わせて他に行われる伝統的な行事はありますか?

除夜の鐘に合わせて、多くの寺院では新年を迎えるための特別な法要やお祈りが行われます。

また、一部の地域では、餅つきや新年を迎えるカウントダウンイベントが開催されることもあります。

これらの行事は、地域コミュニティの絆を深めると共に、新年の喜びを共有する機会となります。

除夜の鐘の行事に参加する際の服装のマナーはありますか?

除夜の鐘の行事に参加する際の服装に特別なマナーはありませんが、寺院を訪れる際は控えめで礼儀正しい服装を選ぶことが望ましいです。

また、冬の寒さに備えて暖かい服装をすることをお勧めします。

屋外で長時間過ごすことになるため、防寒対策を十分に行うことが重要です。

まとめ

最近では「うるさい」とクレームが寄せられることから、鐘をつく時間を変更するなどの対応をとるお寺もあるそうです。

しかし、除夜の鐘は大晦日から元旦にかけて鳴らすことに意味があるので、それを変更してしまうのは風情がないと個人的には思います。

長年続けられてきた行事なので、それを楽しむ余裕を持つことも大切なのではないでしょうか。

コメント