おせち料理の歴史とその具材の意味には興味深い背景があります。

元々は収穫を神に感謝し、豊作を願って食べられていたものが、江戸時代後期に現在見られる形式に進化しました。

それぞれの具材には、繁栄や長寿などの願いが込められ、お重の中での配置や盛り付け方にもそれぞれ意味があります。

この記事では、そういったおせちの具材の由来や、それらをお重に詰める際の順番と盛り付け方の意味について詳しくご紹介します。

新年を迎える特別な料理の背景を知ることで、おせちをより深く楽しむことができるでしょう。

おせち料理の具材の意味や由来

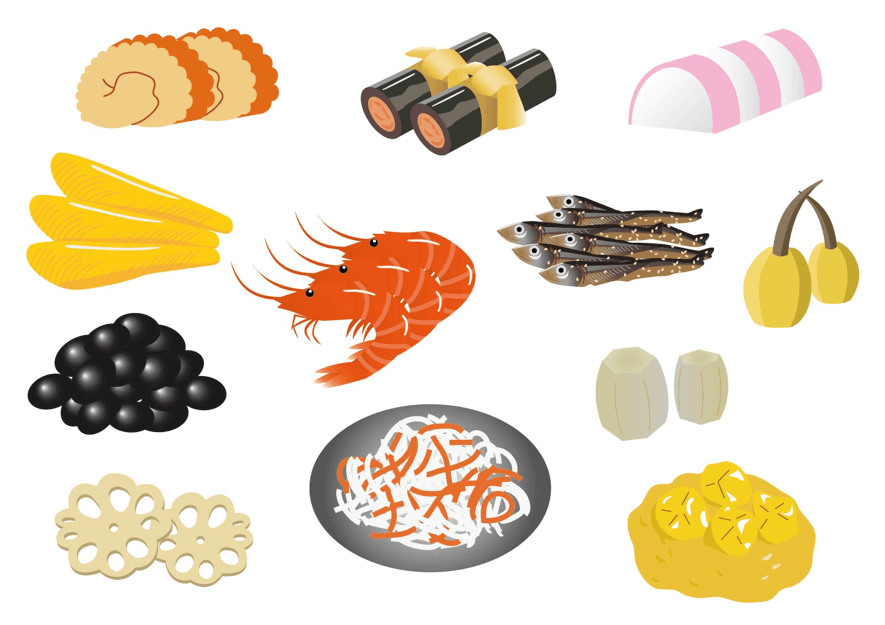

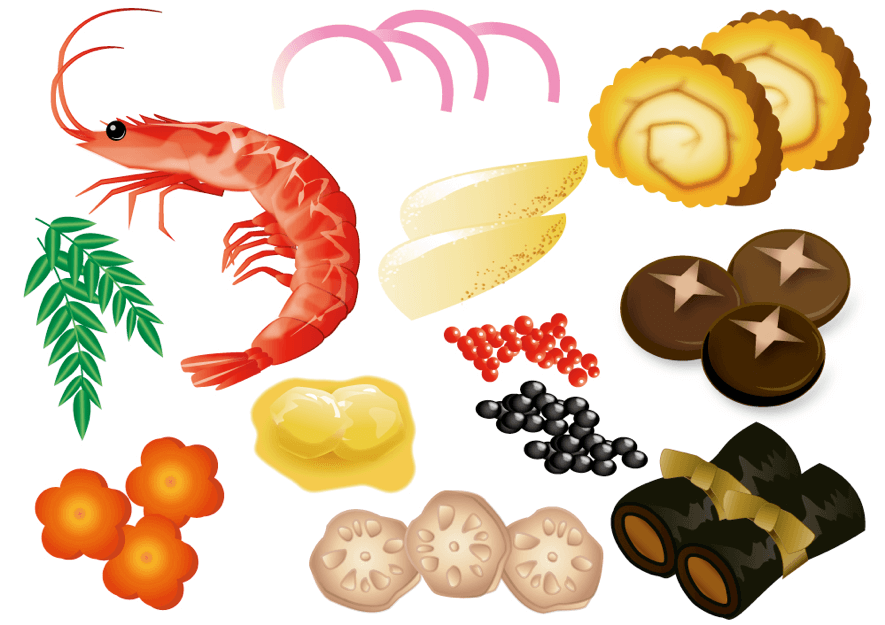

おせち料理の具材は年神様にお供えして新年を祝うということで、海の幸や山の幸を中心に縁起のいいものが選ばれています。

例えば、海老なら「腰が曲がるまで長生きするように」という長寿祈願、数の子は子孫繁栄、黒豆は「マメに暮らせるように」という意味があります。

蓮根は穴が開いていることから「見通しのいい1年が過ごせるように」という願いが込められています。

ゴボウはしっかり根を張ることから「家業が安定しますように」という意味があります。

紅白かまぼこは形が日の出に似ていることから「新年のお祝いに相応しい」ということでおせち料理に使われています。

また「紅白」の部分が魔除けや神聖さを意味するとも言われています。

もう一つ「紅白」が付く紅白なますは水引に似ているから縁起がいいということで使われています。

水引はご祝儀袋などに付けられている紐のことを言います。

このようにおせち料理に使われている具材はその見た目や性質に願掛けするようにして使われています。

また、「昆布」とよろ「こぶ」、「鯛」とめで「たい」などのように、語呂合わせが由来のものもあります。

おせちの定番の具材はなに?

おせちに使われる具材は、地方や家庭によって異なることもありますが定番なものといえば、紅白かまぼこ・黒豆・数の子・伊達巻・昆布巻き・栗きんとんでしょう。

この辺りのメニューはどの家庭にもおせちに使われているものと思われます。

中でも黒豆と数の子は、おせちには必ず入っている祝い肴に使われているので、おせち料理には欠かせない具材とも言えます。

この他には蓮根・海老・ニシンなども定番の具材として挙げられます。

ニシンは語呂合わせで「二親」とも書き、数の子を生む魚であることから「子宝に恵まれますように」という意味で使われています。

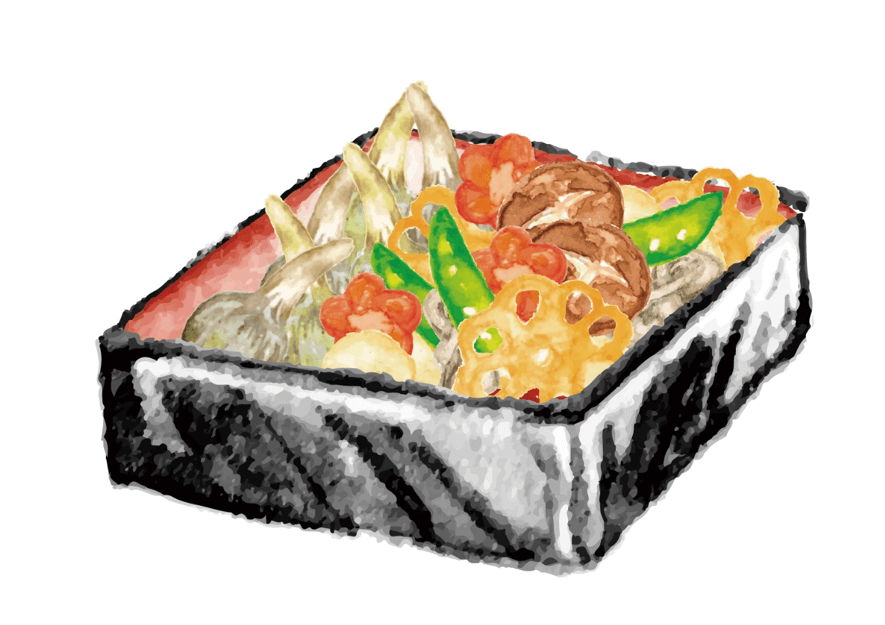

具材の入れる順番や盛り付け方は?

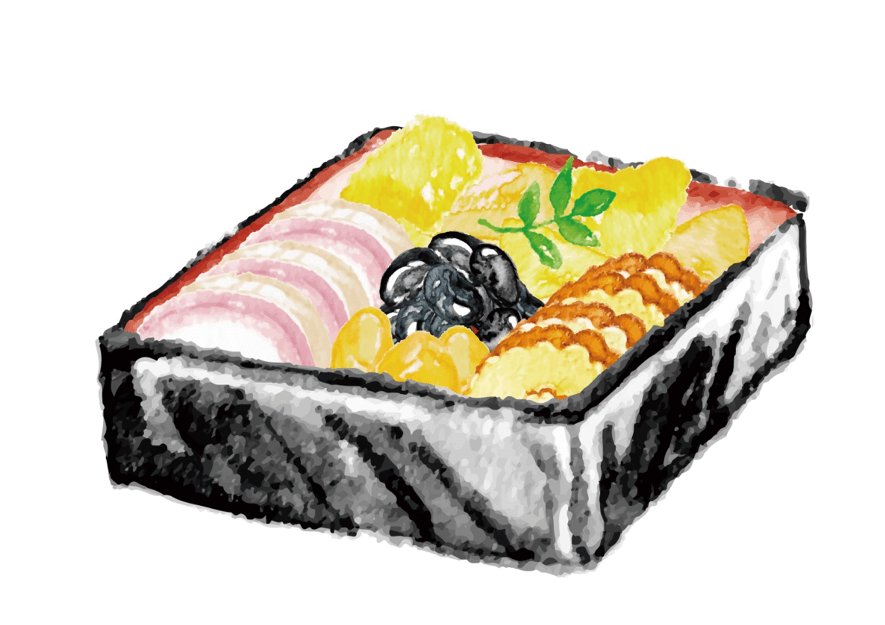

おせちは「福が重なりますように」という意味でお重に詰めるのが一般的ですが、その具材を入れる順番が決められています。

その順番は形の崩れにくいものから入れていくのが基本です。

盛り付け方は具材を奇数で詰めていくと見栄えが良くなるとされます。

薄い具材は重ねて厚みを持たせ、似た色の具材が隣り合わせにならないように盛り付けた方が綺麗に見えます。

また、小さな容器などに小分けして使うと見た目がスッキリするだけではなく、なますのような汁気の多いものでも他の具材と混ざることなく綺麗に入れられます。

また、伝統的な詰め方でも綺麗に盛り付けることが可能です。

仕切りを縦横に置いて市松模様になるように詰めていく市松詰め、「田」の字になるように四つに仕切って詰めていく田の字詰め、真ん中に1種類置いて他の具材をその周りに詰めていく七宝詰め、お重を何段かに仕切って詰める段詰め、斜めに真っ直ぐ仕切る升掛けなど様々な詰め方があり、バリエーションも豊富です。

そんな伝統的な詰め方をお重に詰めるおせちの順番と一緒に解説していきます。

一の重

一の重に詰めるのは口取りと祝い肴です。

口取りは紅白かまぼこ・伊達巻・栗きんとんなど甘めの味付けのものが中心で、コース料理でいう前菜に当たる料理です。

祝い肴はおせちには欠かせない具材の一つで、関東では黒豆・数の子・田作り、関西では黒豆・数の子・叩きごぼうの三種類が入れられています。

使われている具材が三種類であることから祝い肴三種とも呼ばれています。

一の重への詰め方は具材の数を奇数にして入れていきます。

この時に形が崩れにくい具材から順番に入れていくのがポイントです。

紅白かまぼこは右側に詰めます。

これは右側を華やかにするための詰め方です。

一の重で使われている伝統的な詰め方は市松詰めと田の字詰めです。

特に市松詰めは3×3の9種類に分けて詰めていくので、具材の数が多い一の重ではよく使用されています。

田の字詰めの方は具材の数が少ない時に使われる詰め方なので、一の重で使う時は具材の数が偶数にならないように気を付けなければなりません。

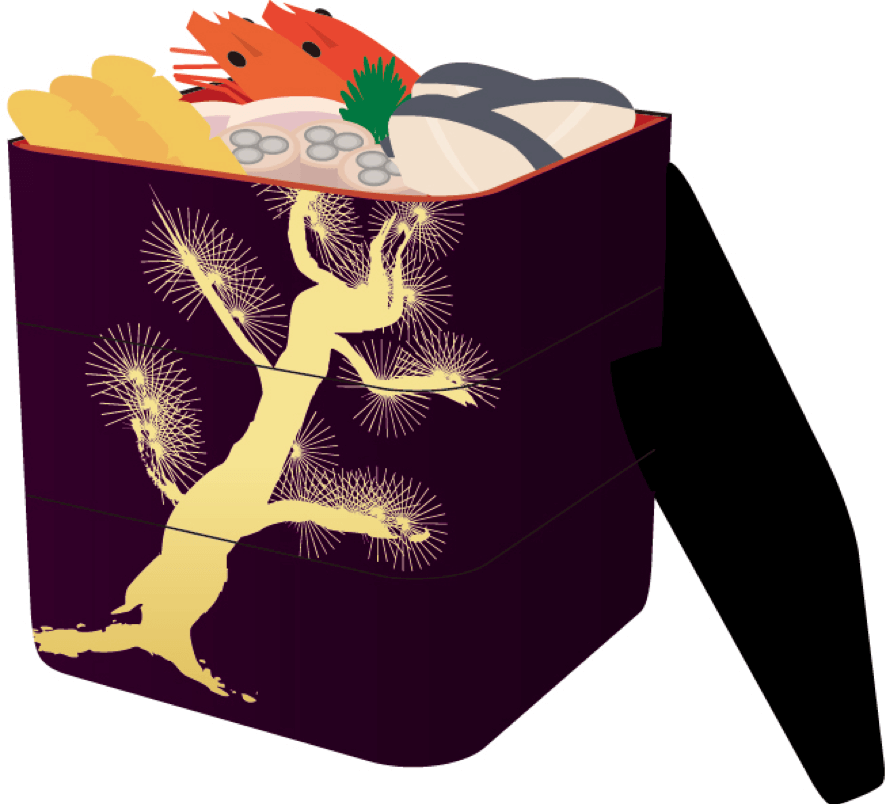

二の重

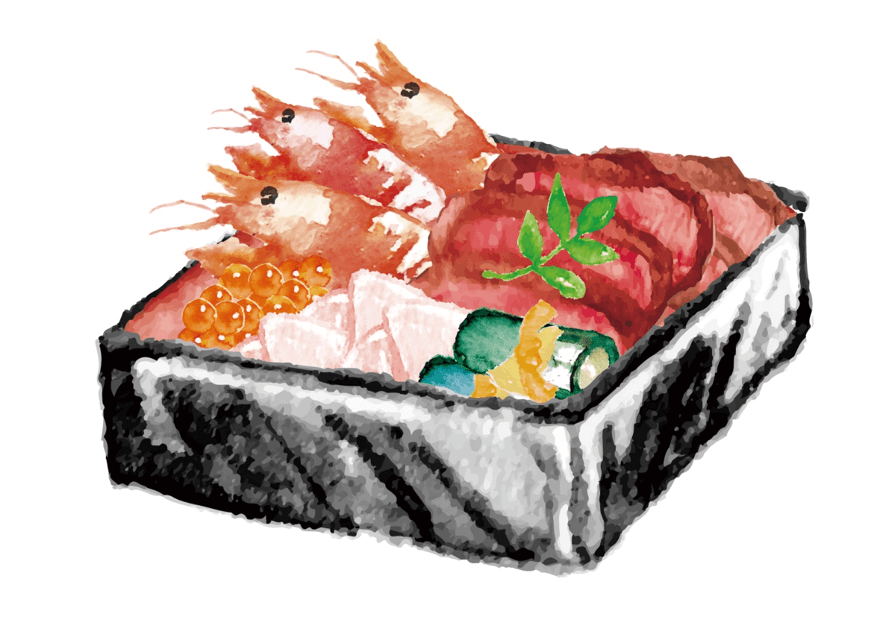

二の重には焼き物を詰めていきます。

焼き物は鯛・鰤・海老などの魚介類をメインとした料理で、最近では豚肉などの肉類も具材に使われています。

焼き物はおせちのメインとされているので、盛り付け方は華やかにして見栄えを良くします。

お重に詰める時は充分に冷ましてからにし、尾頭付きの魚や海老は頭を左に向けて入れていきます。

二の重で使われる盛り付け方は段詰めと七宝詰めです。

段取りはお重を何段かに仕切って詰めていく盛り付け方で、具材の数に合わせて段数を増やせるという利点があります。

七宝詰めはお重の真ん中にひし形のスペースを作り、四隅に具材を入れていく詰め方です。

真ん中に空けたひし形のスペースに海老や鯛などの主役級の具材を詰めれば華やかな仕上がりになります。

真ん中には見栄えの良くなるものを入れ、四隅には一品ずつ詰めていくだけなので初心者向けの盛り付け方でもあります。

三の重

三の重には酢の物を詰めていきます。

その中でも、紅白なますは汁気が多いので他の具材に汁が混ざらないようにしなければなりません。

そこで使うのが竹筒などの小さめの容器です。

なますのように汁気の多い具材は小さめの容器に入れてから詰めるようにしましょう。

このような小さめの容器を使う場合は、末広か八方詰めが最適です。

お重の真ん中に小さめの容器を置いて、その他の具材を末広がりになるように詰めていくのが末広です。

どの方角から見ても末広がりの八に見えることから縁起のいい詰め方とされています。

八方詰めは真ん中に置いた小さめの容器から八の字に広がるように詰めていく盛り付け方です。

こちらも末広がりの八の字に見えることから縁起がいいとされています。

与の重

与の重に詰めるのは煮物(煮しめ)です。

ちなみに「四」の字は「死」を連想させるということで、代わりに与の文字が使われているそうです。

詰めるのが煮物だけなので他の具材を入れた時の見栄えや色合いを気にする必要はありませんが、そうだとしても一気にドカッと入れずに綺麗に盛り付けたいですよね。

煮物にぴったりの詰め方は升掛けです。

升掛けはお重を三段か五段に仕切るようにして詰めていきます。

仕切りの位置をずらして一つ一つの幅を大きくすることができるので、煮物をたくさん詰めることが可能です。

この他に扇詰めという詰め方もあります。

扇詰めは扇を重ねるようにして盛り付けていく詰め方になります。

升掛けよりも煮物を華やかに盛り付けることができます。

五の重

トリを飾るであろう五の重には何を詰めるのかというと、こちらには何もいれません。

将来の繁栄や発展の余地を残す願掛けとしてあえて空っぽにしておきます。

また、年神様から頂いた福を入れるために何も入れずに空にしておくとも言われております。

五の重は控えの重とも言われ、他の段に入りきらなかった具材を入れたり、家族の好物を入れておくことにも使用されています。

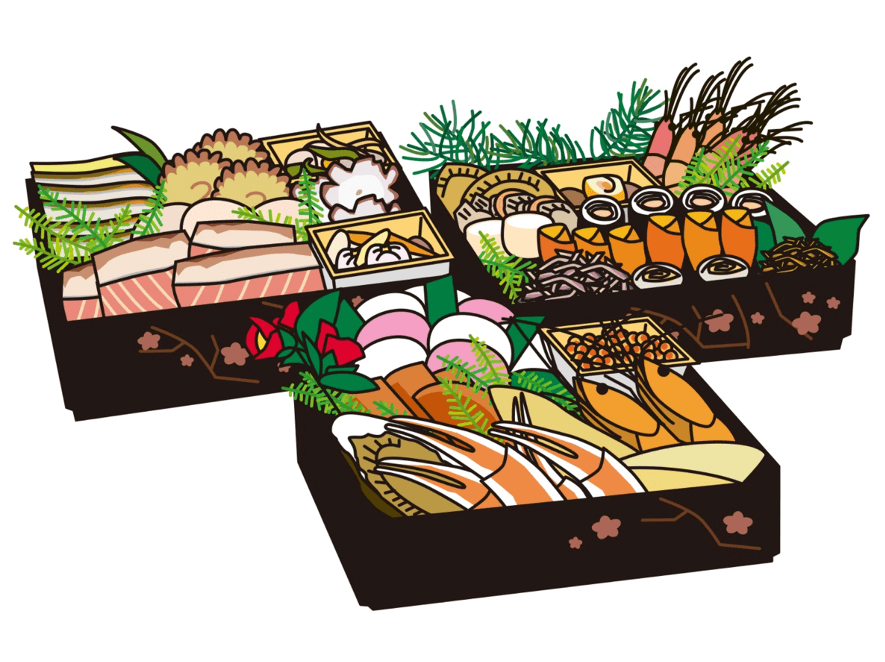

三段重

おせちの正式なお重は五段重ですが、現在では三段重が主流となっています。

五段重と比べ段数が少ないので、一つの段に二種類の具材を入れていく詰め方になります。

一の重には三段重でも同じく口取りと祝い肴を詰めます。

こちらは五段重と変わらず市松詰めで詰めてゆきましょう。

次に二の重の説明をします。

三段重では二の重に焼き物と酢の物を一緒に詰めます。

二種類の料理を入れるので、なるべく多めに入れられる詰め方の方がいいでしょう。

この場合は七宝詰めが合うかもしれません。

真ん中に空けるひし形のスペースを小分けにして、そこは焼き物を詰めるスペースにすれば、周囲を酢の物を詰めるようにできます。

八方詰めにして焼き物と酢の物を詰めていく方法もあります。

こちらもスペースを細かく区切れば多めに具材を入れられます。

もしくは升掛けにしてバランや笹の葉などで小分けに仕切りを作れば二種類の料理でも詰めることができるかもしれません。

升掛けは三段に仕切れば真ん中が広くなるので、メインとなる焼き物を中央に詰めることができます。

ラストの三の重に入れるのは煮物です。

こちらも五段重と同じく一種類のみをいれるので、特に工夫する必要はありません。

おせちに関するよくある質問まとめ

おせち料理にはどのような種類がありますか?

おせち料理には多種多様な料理が含まれますが、代表的なものには黒豆、数の子、伊達巻、栗きんとん、田作りなどがあります。

これらはそれぞれ福を呼び込む意味や長寿、子孫繁栄などの縁起を象徴する意味を持っています。

地域によっては特有のおせち料理があり、各家庭で独自のアレンジを加えることも一般的です。

おせち料理の由来や意味は何ですか?

おせち料理の由来は、新年を迎えるにあたって悪霊を払い、一年の豊作や家族の健康、幸福を願う日本の伝統的な習慣に基づいています。

おせち料理に含まれる各種の料理は、それぞれ縁起の良い意味を持ち、年末年始の祝いの席で食べられることで、幸福や繁栄を家族にもたらすとされています。

おせち料理はいつ、どのようにして食べるのが一般的ですか?

おせち料理は通常、元日から数日間にわたって食べられます。

これは、新年の初めの数日間は料理をせず、ゆっくりと過ごすという伝統に由来しています。

一般的には、家族や親しい人々が集まり、新年の幸福を願いながら一緒におせち料理を楽しむことが一般的です。

自宅でおせち料理を作る際のポイントは何ですか?

自宅でおせち料理を作る際のポイントは、計画的に準備を行うことです。

多くのおせち料理は前もって作っておくことができるため、早めにメニューを決め、必要な食材を準備することが大切です。

また、伝統的な料理を守りつつ、家族の好みに合わせてアレンジを加えることで、より楽しいおせち料理になります。

おせち料理の保存方法と賞味期限はどのようになっていますか?

おせち料理の保存方法は、一般的には冷蔵が推奨されます。

おせち料理は保存性を高めるために煮込んだり、砂糖や醤油で味付けをしたりするため、数日間は冷蔵庫で保存可能です。

ただし、食材や調理法によっては賞味期限が異なるため、早めに食べることをお勧めします。

また、冷蔵庫での適切な温度管理も重要です。

おせち料理で使用される食材にはどのような意味がありますか?

おせち料理に使用される各食材は、それぞれ縁起の良い意味を持っています。

例えば、黒豆は健康を、数の子は子孫繁栄を、海老は長寿を、栗きんとんは金運を、たたきごぼうは堅固な家庭を象徴しています。

これらの食材を用いることで、新年に良い運気を招くとされています。

おせち料理はどのようにして注文すれば良いですか?

おせち料理は、デパートやスーパーマーケット、オンラインショップなどで注文できます。

早めに予約をすることが重要で、特に人気のあるおせち料理は早期に完売することがあります。

料理の種類、サイズ、価格帯を考慮して、家族の人数や好みに合ったおせち料理を選びましょう。

おせち料理は自宅で手作りすると何が違いますか?

自宅で手作りするおせち料理の最大の利点は、家族の好みに合わせたカスタマイズが可能であることです。

また、手作りすることで各料理の味付けを調整でき、添加物を避けた健康的な料理を作ることができます。

手作りのおせち料理は、家族の絆を深める特別な時間を提供し、新年の記憶に残る体験を作り出します。

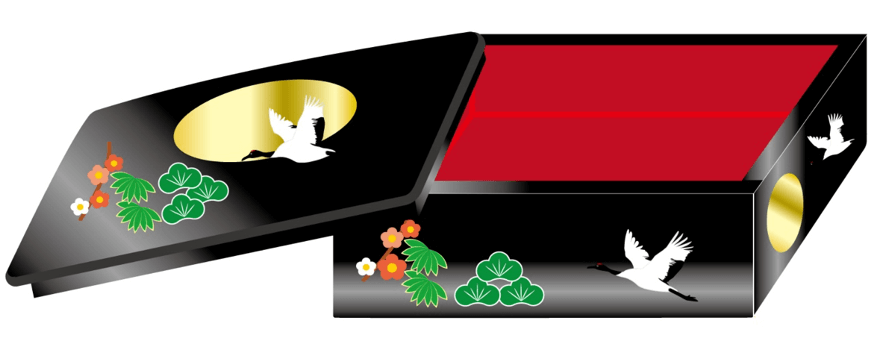

おせち料理にはどのような器を使用するのが適切ですか?

おせち料理には、伝統的に重箱と呼ばれる重ね箱を使用します。

これは、見た目の美しさを演出し、各料理をきれいに盛り付けるためのものです。

重箱は木製や漆塗りのものが一般的で、色やデザインは様々です。

器にこだわることで、おせち料理をより華やかにし、お正月の雰囲気を高めます。

おせち料理を食べる際のマナーやエチケットはありますか?

おせち料理を食べる際のマナーやエチケットとしては、まずは新年を祝う意味を考慮し、丁寧に食べることが重要です。

一品一品を味わいながら食べ、料理の意味を理解することも良いでしょう。

また、共有の重箱から直接食べるのではなく、小皿に取り分けてから食べることが一般的なエチケットです。

まとめ

おせちの詰め方に名称があることを、今回の記事で調べてみて初めて知りました。

詰め方一つにも見栄えの良さだけではなく縁起担ぎの意味も含まれていて興味深いです。

最近では通販などで手軽におせちをセットで購入することができますが、自分でも盛り付けてみるのもいいのかもしれません。

コメント