お正月の代表的な料理であるおせちの意味や由来は、多くの人にとって興味深い話題かもしれません。

各具材には五穀豊穣や長寿、子宝、健康など、さまざまな願いが込められています。

これらの願いを象徴するおせち料理は、「良い一年を過ごすための願い」として食されます。

しかし、おせちがお正月限定の料理となったのは、比較的近年のことです。

元々は五節句(桃の節句や端午の節句など)に食べられるものでしたが、一年の節目である元旦が最も重要視されるようになり、お正月に特化した料理となったのです。

このような背景を知ると、おせちを食べる際の意義がより深まるかもしれません。

おせち料理を食べる意味や由来は?

おせちは元々、元旦や五節句(ひな祭り、端午の節句など)のような節目の日をお祝いするために神様にお供えして食べる料理でした。

その料理は「御節供料理」と呼ばれ、その起源は弥生時代にまで遡るとされています。

節ごとの収穫を神様に感謝して供物を捧げていた風習があったそうです。

その風習が奈良時代から平安時代に五節句を祝う料理として定着し、お正月に食べる定番料理として広まったのは江戸時代からです。

徳川幕府が五節句を祝日として定めたことをきっかけに、庶民の間にも御節供料理を食べて節目を祝う風習が民間行事として広まりました。

そして、五節句のうち一年の始まりであるお正月を重要な節目とし、お正月は特別に豪華な御節供料理を食べるようになったのがおせちの由来です。

そんなおせちの料理一つ一つに特別な意味が込められるようになったのは江戸時代後期からで、現代のように新年を祝う料理として定着したのもこの頃からです。

この頃は江戸や関東では「食積(くいつみ)」、関西では「蓬莱(ほうらい)飾り」の名で呼ばれ、「おせち料理」と呼ばれるようになったのは第二次世界大戦後からと言われています。

おせちの正しいルールは?

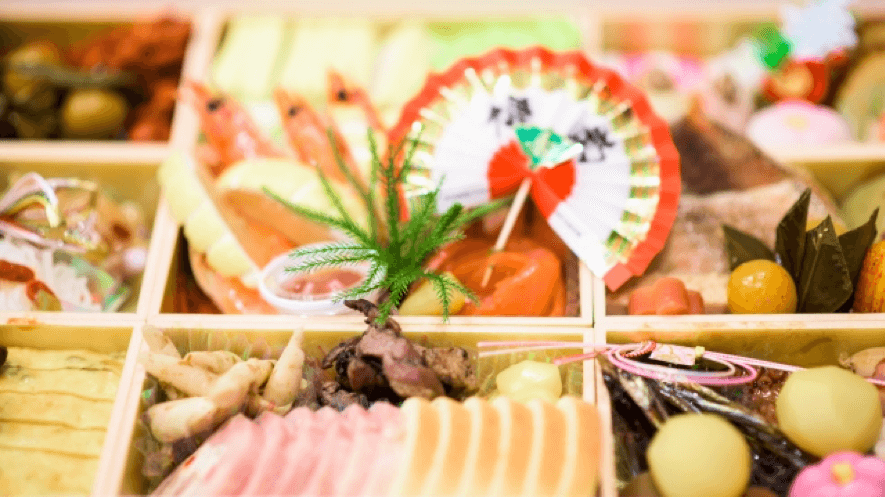

おせちは年神様へのお供え物であり、五穀豊穣や子孫繁栄、家内安全といった願いも込められた料理です。

おせちを重箱に詰めるのも「福が重なりますように」という意味合いが込められています。

また、重箱へのおせちの詰め方にはきちんとしたルールがあります。

ただ料理を詰めればいいというわけではありません。

使用する重箱の種類によって異なりますが、どの段に何の料理を詰めるのかが決められています。現在では三段重が主流となっていますが、正式には四段重と五段重が基本となっています。

では、今回は五段重へのおせちの詰め方について解説していきます。

一の重

一の重に詰めるおせち料理の種類は「口取り」と「祝い肴」です。

口取りとは「口取り肴」の略で、いわゆる前菜として出される料理のことです。

お吸い物と一緒に酒の肴として出されています。

おせちでは紅白かまぼこや昆布巻きなど縁起を担ぐの意味合いが込められています。

祝い肴はその名の通りお祝いの席で出される酒の肴のことです。

口取りと同じように、おせちでは縁起担ぎの料理として扱われています。

そんな口取りと祝い肴の主なメニューは以下の通りです

口取り

祝い肴

祝い肴は三種類の料理を指すこともあり、祝い肴三種とも呼ばれています。

また、その三種の三つ目のメニューが関東では田作り、関西では叩きごぼうと地方によって異なります。

関西でも地域によっては田作りが使われている所もありますが、そちらでは「ごまめ」と呼ばれています。

ニの重

二段目である二の重には「焼き物」を詰めます。

一の重は祝い肴のみを入れ、二の重に口取りを入れるパターンもあります。

焼き物はその名の通り焼き海老や焼き魚といった魚介類を使った料理のことで、おせちにおいてはメインとも言えるメニューになります。

使われる食材は鯛・鰤・海老・鮭などが一般的ですが、鴨ロースや豚の角煮などの肉料理や野菜を入れることもあります。

そんな焼き物に使われる魚の意味は以下のようになります。

鰤は出世魚として知られ、「鯛」とめで「たい」を掛けていることは有名ですよね。

海老は「腰が曲がるまで長生きできるように」という意味があります。

鮭は生まれた川に戻って来ることから、航海などの出発の無事を祈願するという意味が持たれています。

鮭をおせちに入れるのは関東地方で、関西地方では鯛がおせちに入れられています。

関西でおせちに入れる鯛は「睨み鯛」と言い、正月三が日は食べずに飾っておき、三が日が明けた1月4日に食べるという習慣があります。

関東のおせちで使われている鮭は新巻鮭と呼ばれています。

新巻鮭は、保存のために塩漬けにした鮭を竹の皮や藁などで包んで貯蔵していたことがその名の由来とされています。

三の重

三段目である三の重には「酢の物」を詰めます。

酢の物ではなく、メインとも言える焼き物を詰める場合もあります。

おせちの酢の物は野菜をメインとし、他にはタコなどの魚介類が食材として使われています。

主なラインナップは紅白なます・酢蓮根・酢だこ・ちょろぎが挙げられます。

おせちでよく見られる紅白なますは源平合戦での平家の赤旗と源氏の白旗に見立てて、「源平なます」とも呼ばれています。

おせちに酢の物が含まれているのは、酢の物が日持ちすることから「正月三が日はお母さんにゆっくり過ごしてもらおう」という意味合いがありますが、もちろん縁起担ぎとしての願いも込められています。

与の重

この段だけ漢数字が含まれていないのは、「四」の字は「死」を連想させるから縁起が悪いということで、代わりに「与」の字が使われています。

そんな与の段に詰められる料理は「煮物」です。

「煮しめ」とも呼ばれています。

こちらの段に酢の物をいれる詰め方もあります。

三の重が海の幸中心のメニューなのに対し、こちらは蓮根、里芋、ニンジン、くわい、ゴボウ、こんにゃくなどといった山の幸が中心です。

煮物は多くの具材を一つの鍋に入れて煮ることから一族繁栄の願いが込められています。

また食材一つ一つにも意味が含まれています。

五の重

この段には入りきらなかった料理や他に好きな食べ物を入れたりしますが、基本的には「何も入れない」そうです。

五の重は「控えの重」とも呼ばれています。

五の重を空けておく意味は、将来の繁栄や発展の余地という意味を込め、あえて空箱にするという説や年神様から頂いた福を詰めるために五の重は空けておくという説があります。

三段重

続いて、現在では一般的となっている三段重でのおせちの詰め方について説明します。

三段重の場合は一つの段に二種類の料理を詰めていくようです。

一段ごとに何の料理を入れるのかは次のようになります。

となるようです。基本的には入れる順番は五段重と変わらないと考えても良さそうですね。

おせちを食べる意味は?

おせちを食べる意味は時代の流れと共に変化してきました。

始まりは、その年の豊作を神様に感謝しながら収穫物をお供えして食べるというものでしたが、そこから五節句を祝うための料理となり、新年は山の幸や海の幸を使った特別豪華な料理を年神様にお供えして食べるというものに変わっていきました。

現代人にはいまいちピンとこないかもしれませんが、おせちは「神様に感謝してお供えしたものを食べる」というものだったのです。

この他にもう一つ新年におせちを食べる意味があります。

おせちは基本的に日持ちするメニューばかりなので、いつも忙しいお母さんに正月三が日くらいはゆっくりしてもらおうということで、お正月はおせちを食べて過ごすそうです。

おせちに関するよくある質問まとめ

おせち料理にはどのような種類がありますか?

おせち料理には多種多様な料理が含まれますが、代表的なものには黒豆、数の子、伊達巻、栗きんとん、田作りなどがあります。

これらはそれぞれ福を呼び込む意味や長寿、子孫繁栄などの縁起を象徴する意味を持っています。

地域によっては特有のおせち料理があり、各家庭で独自のアレンジを加えることも一般的です。

おせち料理の由来や意味は何ですか?

おせち料理の由来は、新年を迎えるにあたって悪霊を払い、一年の豊作や家族の健康、幸福を願う日本の伝統的な習慣に基づいています。

おせち料理に含まれる各種の料理は、それぞれ縁起の良い意味を持ち、年末年始の祝いの席で食べられることで、幸福や繁栄を家族にもたらすとされています。

おせち料理はいつ、どのようにして食べるのが一般的ですか?

おせち料理は通常、元日から数日間にわたって食べられます。

これは、新年の初めの数日間は料理をせず、ゆっくりと過ごすという伝統に由来しています。

一般的には、家族や親しい人々が集まり、新年の幸福を願いながら一緒におせち料理を楽しむことが一般的です。

自宅でおせち料理を作る際のポイントは何ですか?

自宅でおせち料理を作る際のポイントは、計画的に準備を行うことです。

多くのおせち料理は前もって作っておくことができるため、早めにメニューを決め、必要な食材を準備することが大切です。

また、伝統的な料理を守りつつ、家族の好みに合わせてアレンジを加えることで、より楽しいおせち料理になります。

おせち料理の保存方法と賞味期限はどのようになっていますか?

おせち料理の保存方法は、一般的には冷蔵が推奨されます。

おせち料理は保存性を高めるために煮込んだり、砂糖や醤油で味付けをしたりするため、数日間は冷蔵庫で保存可能です。

ただし、食材や調理法によっては賞味期限が異なるため、早めに食べることをお勧めします。

また、冷蔵庫での適切な温度管理も重要です。

おせち料理で使用される食材にはどのような意味がありますか?

おせち料理に使用される各食材は、それぞれ縁起の良い意味を持っています。

例えば、黒豆は健康を、数の子は子孫繁栄を、海老は長寿を、栗きんとんは金運を、たたきごぼうは堅固な家庭を象徴しています。

これらの食材を用いることで、新年に良い運気を招くとされています。

おせち料理はどのようにして注文すれば良いですか?

おせち料理は、デパートやスーパーマーケット、オンラインショップなどで注文できます。

早めに予約をすることが重要で、特に人気のあるおせち料理は早期に完売することがあります。

料理の種類、サイズ、価格帯を考慮して、家族の人数や好みに合ったおせち料理を選びましょう。

おせち料理は自宅で手作りすると何が違いますか?

自宅で手作りするおせち料理の最大の利点は、家族の好みに合わせたカスタマイズが可能であることです。

また、手作りすることで各料理の味付けを調整でき、添加物を避けた健康的な料理を作ることができます。

手作りのおせち料理は、家族の絆を深める特別な時間を提供し、新年の記憶に残る体験を作り出します。

おせち料理にはどのような器を使用するのが適切ですか?

おせち料理には、伝統的に重箱と呼ばれる重ね箱を使用します。

これは、見た目の美しさを演出し、各料理をきれいに盛り付けるためのものです。

重箱は木製や漆塗りのものが一般的で、色やデザインは様々です。

器にこだわることで、おせち料理をより華やかにし、お正月の雰囲気を高めます。

おせち料理を食べる際のマナーやエチケットはありますか?

おせち料理を食べる際のマナーやエチケットとしては、まずは新年を祝う意味を考慮し、丁寧に食べることが重要です。

一品一品を味わいながら食べ、料理の意味を理解することも良いでしょう。

また、共有の重箱から直接食べるのではなく、小皿に取り分けてから食べることが一般的なエチケットです。

まとめ

このようにおせちは様々な意味が含まれており、古い歴史を持ち現在まで受け継がれてきた料理です。

味付けや使う材料は、地方や家庭ごとによって変わってくるので調べてみるととても興味深いものでした。

日本の伝統ともいえる料理なので、次の世代にも受け継いでゆきたいですね。

コメント